Dans le cadre du Festival international de littérature (FIL), Xénia Gould a présenté son spectacle solo Juste vide ton cœur à l’Usine C du 25 au 27 septembre 2025, dans une mise en scène d’Angela Konrad, directrice du théâtre. Xénia est une artiste multidisciplinaire queer originaire de Shédiac au Nouveau-Brunswick. Étant moi-même queer et d’origine acadienne, il m’est impensable de rater sa performance (d’ailleurs, malchanceux qui n’ont pas pu la voir, sachez que le spectacle reviendra à l’automne prochain à l’Usine C!). Je connais déjà le talent de Xénia pour l’écriture, ayant lu avec fascination son recueil de poésie des fleurs comme moi en décembre dernier. Mais en fait, ma découverte de cette artiste remonte à plus loin encore, quand je n’étais qu’un jeune adolescent et que mes cousins de Fredericton me montraient les vidéos humoristiques de Jass-Sainte Bourque, son alter ego, puis de Chiquita Mére, son personnage de drag. Dans ces capsules, Xénia, qui ne s’appelait pas Xénia et ne s’affirmait pas encore en tant que femme, livrait des répliques assassines et hilarantes en chiac (sa langue maternelle, un dialecte acadien parlé principalement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick) le plus pur. « J’aime ta skirt mais j’aime pas la way qu’a hang » ; cette phrase emblématique la suit encore à ce jour. Déjà à l’époque, elle avait le projet un peu fou de faire du drag, de la comédie, de l’art dans sa langue maternelle, même si on lui avait inculqué qu’il s’agissait d’un parler populaire, d’un « mauvais français » dont elle devait avoir honte.

Je suis donc sur le bout de ma chaise en attendant que commence sa performance. Nous, les spectateurs, sommes répartis dans des estrades de part et d’autre d’une scène rectangulaire illuminée depuis le sol par un tapis de néons. Au plafond, une boule disco que je ne remarque pas tout de suite, mais qui servira plus tard. Derrière moi, j’entends une fille parler avec un accent acadien. Je me concentre pour déterminer plus précisément la région d’où elle viendrait. Elle sonne comme une de mes cousines de Fredericton, mais… « Viens-tu de Moncton ? » que je lui demande, l’interrompant un peu dans sa conversation. Son visage se fend d’un sourire. « Ben oui ! How did you know ? » Je lui explique que ma cousine a un accent similaire depuis qu’elle étudie à l’université de cette ville.

Elle me demande d’où moi je viens. J’ai presque honte d’admettre que j’ai toujours vécu à Montréal. Je précise que ma mère vient de la Baie-des-Chaleurs, proche de Bathurst, que mes grands-parents habitent encore à Pointe-Verte et que j’y passe tous mes Noëls et tous mes étés. Malgré moi, j’adopte un peu son accent, par mimétisme. Ça engendre un sentiment paradoxal chez moi, que je lui partage. Pour moi le chiac est familier, réconfortant, comme une langue maternelle, mais que je n’ai jamais vraiment parlée (sauf peut-être quand je restais au New-Brunswick plusieurs semaines d’affilée). Je lui avoue que je ne sais pas si je peux me dire Acadien. « Ben oui, t’es Acadien ! », me rassure-t-elle. Elle m’expose les trois façons d’être Acadien qu’elle a répertoriées : par la situation géographique, par la langue et par le nom de famille. Je ne suis pas un francophone dans les Maritimes et je n’ai pas vraiment l’accent acadien (mis à part quelques expressions comme « couverte », « mémère », « virer de bord », « balène » et non « balaïne »), mais au moins j’ai le patronyme. Une chance que j’ai le nom de ma mère !

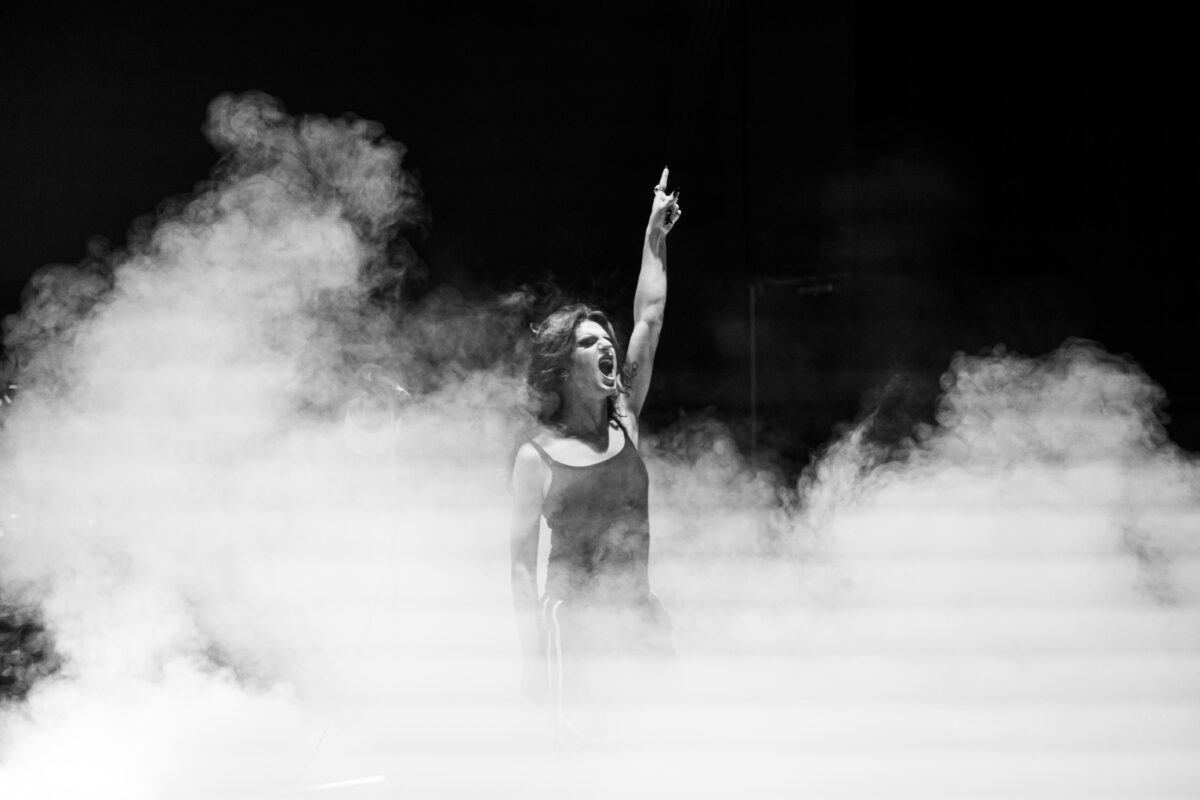

Je ne saurai jamais le nom de ma nouvelle amie. Peut-être qu’elle me l’a dit, mais je l’ai immédiatement oublié. Peu importe, le spectacle commence. Xénia s’avance sur scène, imposante, séductrice… dans un costume de homard ! J’apprendrai plus tard que ce dernier a été confectionné par une autre Xénia (Laffely). La performeuse est provocante et sexy (oui, oui, même en crustacé), puis elle retire son costume et commence à déclamer son texte. En plus de son personnage de homard, elle endosse parfois une personnification de la mort sous la forme d’un rappeur à la voix caverneuse. Seule sur scène pendant 1h30, elle chante, danse, se meut en bibitte désarticulée tout le long du dance floor puis redevient sexy d’un coup de bassin. Elle parle surtout de sa grand-mère et de ses grands-tantes, des femmes qui lui ont appris la féminité, mais qui ne l’auront jamais vue devenir une femme à son tour. Il est aussi question d’un paquet d’autres affaires : de transmisogynie, d’objectification, d’homophobie intériorisée, d’insécurité linguistique, de montréalocentrisme, de queerness en région, d’idéation suicidaire, d’amour, de deuil, de violence. Tour à tour, Xénia se montre douce, féroce, vulnérable, impitoyable. Son aplomb est à couper le souffle. C’est d’autant plus touchant de la voir toute humble, presque gênée lors de son salut final.

En sortant de la salle, je tombe sur trois amis montréalais du milieu de la danse. Nous discutons un peu, ébranlés par la performance, mais surtout plein d’admiration pour le génie créatif de Xénia, qui a la langue souple et un esprit d’association remarquablement développé. Nous réclamons une version publiée de son texte afin de pouvoir le relire et en apprécier toutes les couches de sens. J’avoue aux gars que j’espère vraiment réussir à parler à Xénia. Pensent-ils qu’elle va venir nous rejoindre dans le hall après la représentation ? « Je sais pas… je vois pas pourquoi elle viendrait si y’a personne qui est venu la voir. À moins que de la famille et des amis aient fait la route jusqu’à Montréal ? » Je ris un peu, ça fait quelques années que Xénia est à Montréal, je suis pas mal sûr qu’elle s’est fait des ami·e·s ici et qu’iels sont venu·e·s l’encourager. C’est pas parce qu’elle a conservé son accent qu’elle ne s’est pas intégrée ! Léger malaise… mes amis partent manger un morceau.

Je finis par trouver Xénia qui, discrète, converse avec un ami producteur dans un coin de la salle. Je m’approche, pas subtile pour deux cennes. Quand son ami part, elle se tourne vers moi avec un léger sourire. « Je peux tu te faire un hug ? », je lui demande. Elle m’ouvre grand ses bras. On discute quelques minutes et j’essaie de lui exprimer tout mon enthousiasme.

Elle m’invite à aller prendre un verre avec ses ami·e·s et sa mère . Je ne peux pas croire ce qui m’arrive. Une artiste que j’admire passionnément est assise juste à côté de moi et parle des trucs les plus profonds et les plus banals qui soient dans l’espace d’une même minute. La plupart de ses amies sont acadiennes aussi, c’est le chiac la lingua franca. Même Marine, son amie française, a attrapé un petit accent des Maritimes à force de les fréquenter. À un moment donné, on se retrouve à parler de lavage de prépuce avec sa mère de 60 ans (légendaire, cette femme), en chiac, en plein cœur de Montréal. Cette nuit est surréaliste. Et même quand on parle de pénis, il y a une certaine poésie dans leur façon de parler. Avant de partir, je lui déblatère pêle-mêle mon respect pour son art, les émotions que son spectacle a fait remonter en moi et les moments où je me suis reconnu dans son récit. Je m’excuse de trauma dump comme ça. Elle me répond en roulant des yeux avec bienveillance, l’air de dire « Voyons, c’est pour ça que je crée, babe. Juste vide ton cœur ».