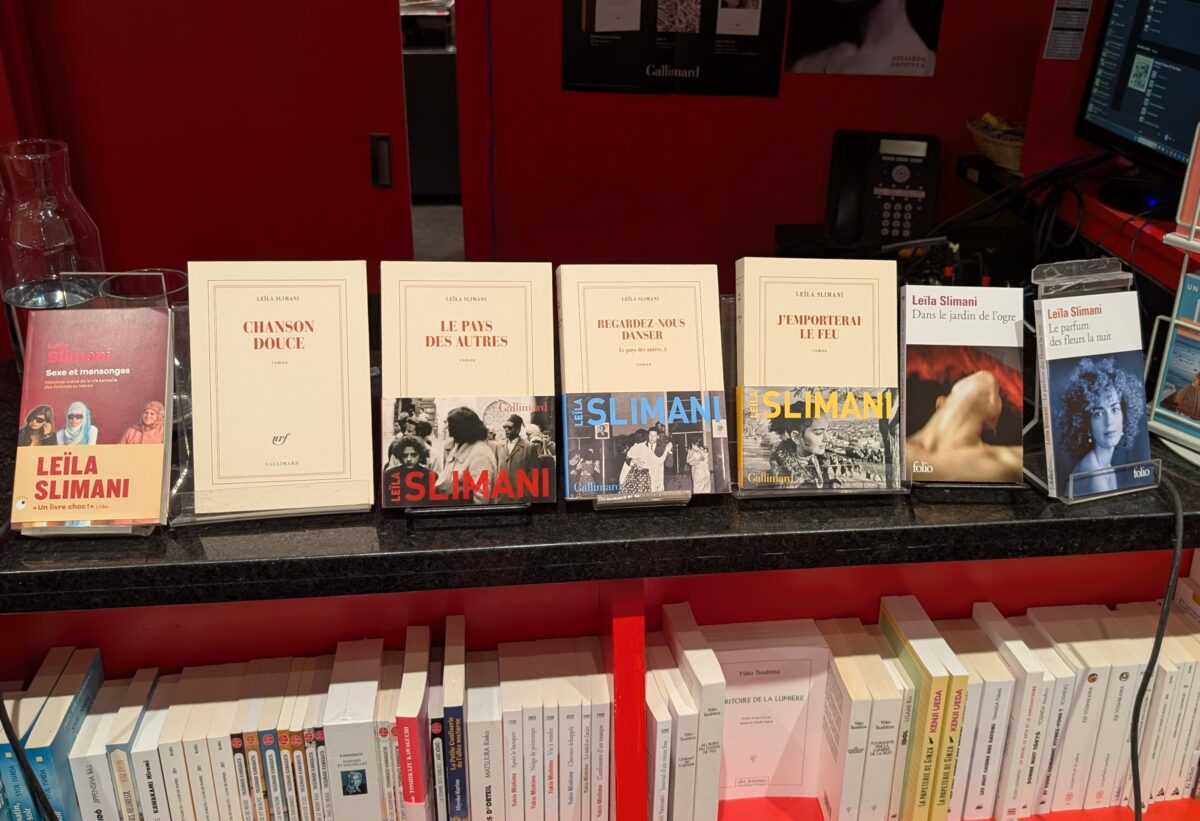

Jeudi 16 octobre, la librairie Gallimard de Montréal a accueilli l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani pour un entretien animé par Claudia Larochelle. À 17 h 30, la salle est déjà comble. Plus d’une soixantaine de visiteurs ont pris place avec entrain, impatients d’assister au début de la discussion.

Pays des autres

Née d’un double héritage, Leïla Slimani a grandi sous le poids des questions « mais, tu viens d’où ? », « es-tu plus française ou marocaine ? », auxquelles elle a tenté de répondre dans ses écrits. En janvier 2025, avec le roman J’emporterai le feu, l’écrivaine a clos sa trilogie familiale Le pays des autres, qui part de l’histoire de ses grands-parents dans les années 1940 pour explorer les thèmes de l’identité et de l’appartenance à travers trois générations. Slimani confie que cette œuvre n’a pas seulement exigé du travail, mais aussi un moment clé où est surgi le sentiment d’être prête à l’aborder.

En effet, l’autrice se souvient avoir toujours perçu sa famille comme des « personnages de roman » ; la jeune Leïla absorbait les histoires que lui racontait sa grand-mère sur la guerre et son enfance en Alsace, alors qu’elles étaient toutes deux dans une ferme dans la campagne du Maroc. Elle explique qu’elle ne s’était jamais doutée de la véracité de ces récits, et qu’elle se faisait même « un petit film en technicolor dans sa tête de petite fille » qu’elle reprendra plus tard dans ses créations. À tel point que, lorsqu’elle a raconté la vie de sa grand-mère à son éditeur pour la première fois, celui-ci lui a déconseillé de l’écrire tout de suite, tant son histoire lui semblait déjà être « trop un roman ».

Ainsi, avant de se lancer dans la rédaction, Slimani a laissé son projet reposer pendant plusieurs années. Ce n’est qu’en 2018 qu’elle a véritablement commencé à écrire Le pays des autres, dans un contexte marqué par un climat social tendu en France, ébranlé par une vague d’attentats terroristes et par la montée du conservatisme au Maroc. C’est dans ce contexte que les questionnements identitaires ressurgissent : incapable de se définir par une étiquette, Leïla Slimani se dit alors qu’« il [lui, ndlr] faut 1 200 pages pour y répondre ».

Résonances générationnelles

Si l’écriture de la chronique Le pays des autres a permis à Leïla Slimani d’éclaircir certaines de ses interrogations identitaires, elle s’oppose néanmoins à l’idée que l’écriture a pour but de « trouver des réponses ». Pour elle, écrire, c’est « ne pas savoir, se poser des questions, douter, être confus, hésiter et chercher ». L’écriture repose sur le questionnement, donc si toutes les questions trouvaient réponse, il n’y aurait plus d’écrivains. Slimani vise plutôt à trouver son chemin vers des problématiques plus précises dans le processus de réflexion. Et chacun se fraie un chemin différent face aux mêmes questions. Cette idée est notamment reflétée dans la polyphonie de son œuvre : elle construit sa voix à travers celles de différents personnages à différentes époques. « Il n’y a jamais une seule façon d’envisager un événement, dit-elle, nous vivons tous les uns à côté des autres avec une part de malentendu qu’on ne pourra jamais totalement empêcher ». Ce « malentendu » est d’ailleurs ce qui la fascine le plus en tant qu’écrivaine, car il nourrit, selon elle, la complexité humaine et donne à la littérature sa raison d’être.

« Nous vivons tous les uns à côté des autres avec une part de malentendu qu’on ne pourra jamais totalement empêcher »

Leïla Slimani, autrice de J’emporterai le feu

Leïla Slimani souligne aussi l’influence générationnelle – à la fois sur le plan personnel et social – sur la manière qu’ont les individus de percevoir les choses. En écrivant ses livres, elle a pris conscience d’un véritable « système de répétition » au sein des familles. D’une génération à l’autre, certains comportements ou blessures se reproduisent à l’insu de ceux qui les portent : « Certains personnages finissent par reproduire les violences que ceux d’avant ont subies ou proférées. » Slimani évoque notamment sa mère, une femme marquée par le rejet et qui a emmagasiné beaucoup de colère, de violence et de peur dans l’enfance. Elle confie n’avoir compris que bien plus tard que ces émotions lui avaient été transmises, à elle et à ses sœurs, et qu’il lui a fallu des années pour parvenir à les « dénouer par elle-même ».

C’est d’ailleurs ce même mécanisme qui prend place lorsqu’il s’agit d’aborder la mémoire collective. « Les gens n’ont pas envie de se souvenir d’une époque où ils étaient humiliés », commence l’écrivaine, en évoquant le sujet de la colonisation du Maroc au XXe siècle. « C’est un processus très très long, et il ne suffit pas que les [colonisateurs] s’en aillent [du pouvoir de l’État, ndlr] pour que y mettre fin ». Les grands-parents de Slimani ne lui en parlaient jamais, et c’est seulement quand elle a demandé à sa mère qu’elle s’est rendu compte que l’histoire était bien plus sombre qu’elle ne l’imaginait. Elle voit le sentiment de honte comme une forme d’héritage qu’elle compare à la migration du papillon belle-dame « de l’Afrique du Nord jusqu’au cercle polaire » ; le papillon qui arrive n’est jamais celui du début, mais son petit-enfant.

Rapport à la langue

L’héritage ne se limite toutefois pas aux émotions ni aux souvenirs. Il se glisse dans les mots que l’on emploie pour raconter. Pour expliquer son rapport à la langue française, Leïla Slimani reprend l’idée du philosophe Jacques Derrida sur la langue : « Je parle une langue qui n’est pas la mienne. » La romancière confie qu’on lui a souvent demandé pourquoi elle écrit en français – une question qu’elle juge complètement absurde. « J’écris en français parce que j’écris en français, c’est tout », affirme-t-elle, refusant d’y voir un choix conscient ou un acte de justification. Le français s’est imposé naturellement, comme la langue qu’elle maîtrisait le mieux au moment où elle a commencé à écrire.

Au fil du temps, ce rapport à la langue s’est enrichi d’une conscience historique. L’autrice reconnaît la trace du passé colonial, sans pour autant s’y réduire : elle revendique le droit d’écrire « sans culpabilité et sans reconnaissance ». Pour elle, la langue française, comme toute autre, vit, change et s’enrichit des échanges. C’est d’ailleurs pourquoi elle a choisi, dans Le pays des autres, de ne pas traduire certains mots arabes, tels que sidi ou kawa, qu’elle considère désormais faire partie du vocabulaire commun en français.

En concluant la rencontre, Leïla Slimani rappelle que « nous sommes déjà les autres », que notre identité se construit et se façonne à travers les interactions avec le reste du monde. En sortant de la librairie, je vois désormais le monde un peu plus « à la Leïla Slimani ».