Faire chanter les voix étouffées, et laisser hurler le silence. C’est avec cet objectif qu’a été lancée, le mercredi 10 septembre, la 19e Biennale d’art contemporain MOMENTA, intitulée : Éloges de l’image manquante.

Déployée dans 11 lieux différents à Montréal, cette exposition met en avant les projets de 23 artistes issus de 14 pays, quatre provinces et cinq communautés autochtones. Ces derniers se retrouvent autour d’une ambition commune : pointer du doigt l’absence, le silence, et les récits écartés.

Le vendredi 12 septembre, la commissaire de l’exposition, Marie-Ann Yemsi, ainsi que le photographe britannique Lee Shulman ont participé à une visite-rencontre au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) permettant de présenter la Biennale ainsi que leur vision artistique.

« Imaginer l’histoire autrement »

Le ton est donné, Marie-Ann Yemsi amorce la rencontre en exposant son approche : « Ce sont des sujets graves, liés à l’histoire, mais ils sont traités avec l’idée que celle-ci est vivante, et peut toujours être repensée. À travers les œuvres des artistes, nous faisons le pari d’imaginer l’histoire autrement que telle qu’elle nous a été racontée. En apercevoir les manques, les lacunes, les invisibilisations et les points noirs. »

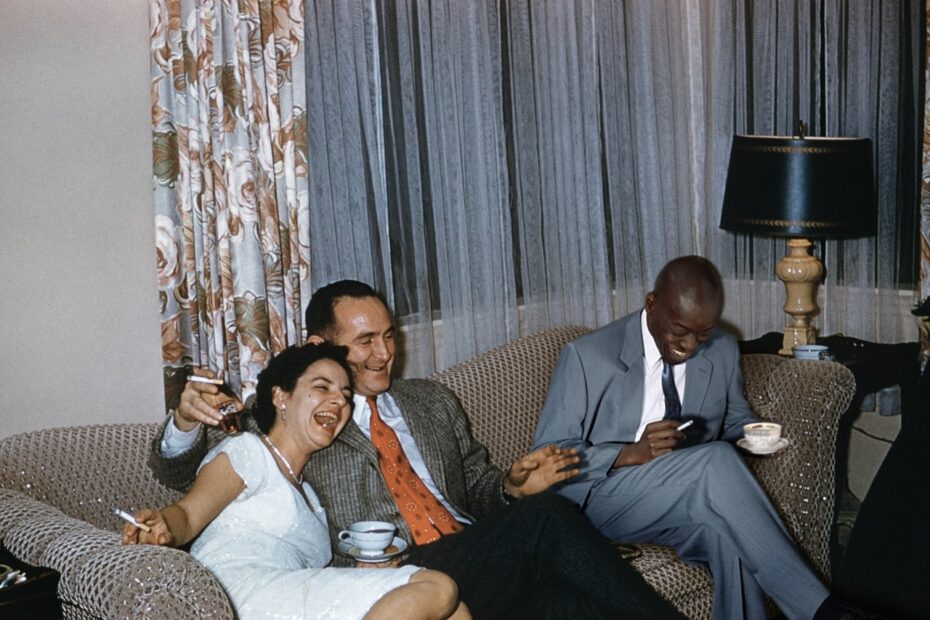

Le projet Being There de Lee Shulman et du photographe sénégalais Omar Victor Diop en est l’illustration parfaite. L’œuvre en question : une collection de plusieurs dizaines de photographies des années 1950 sur lesquelles des modifications ont été réalisées, à savoir l’ajout d’un personnage…

Au cours de la visite-rencontre, Shulman a expliqué son processus créatif devant une trentaine de personnes : « En voyant les archives de photos des années 1950 et 1960 aux États-Unis, je me suis dit que quelque chose clochait. Ces photos présentent des moments d’après-guerre, donc généralement joyeux, mais les clichés retranscrivent aussi une énorme tristesse : celle de la ségrégation. À travers ces vieilles photos, on voit de belles images de familles africaines-américaines et blanches, mais on ne voit jamais ces dernières, en même temps, cohabiter. » L’artiste constate donc un « vide » présent sur les images des familles de la classe moyenne américaine, et décide de combler cet espace. « En fumant une cigarette, assis contre une voiture avec Omar, j’ai réfléchi à ce vide, à cette place manquante dans les photos, et je lui ai dit : ça aurait dû être ta place, ça », raconte-t-il.

À partir de ce constat, les deux artistes liés d’amitié se sont embarqués dans une aventure de plus d’un an, afin de reproduire les poses et insérer Omar sur chacune des images d’origine, voulant rétablir l’équilibre, et redonner un espace aux personnes qui ont été si longtemps écartées.

« On a fait un travail énorme, avec des stylistes, des spécialistes des lumières, pour faire comme si Omar faisait partie de ces images, de ces instants. » Un pari particulièrement réussi : impossible de distinguer l’ajout d’Omar dans les photos, qui semble avoir fait un bond de 75 ans en arrière. Des images grinçantes qui produisent un résultat mélangeant comédie et tragédie, car, si Omar Victor Diop semble « faire partie » de la communauté présente sur chaque photo, il ne fait qu’incarner le vide et la division causée par le racisme systémique de l’époque.

À quelques pas de l’Université McGill, cette exposition, accessible jusqu’au 8 mars 2026, mérite le détour. Le MAC offre une occasion rare : voir la collection des deux artistes réunie dans sa quasi-intégralité.

En plus de la collection, vous pourrez aussi profiter de quatre autres œuvres : Bêtise humaine, le projet cinématographique de l’artiste libanaise canadienne Joyce Joumaa ; l’installation Nuna Aliannaittuq de l’artiste inuvialuk Maureen Gruben ; les images intrigantes du projet Levitate de l’artiste colombien Iván Argote ; ainsi que l’essai cinématographique Un calendrier incomplet de l’artiste iranienne Sanaz Sohrabi. Des projets qui parlent, qui donnent une voix au silence, et qui invitent à repenser la mémoire, l’histoire, et la justice sociale.