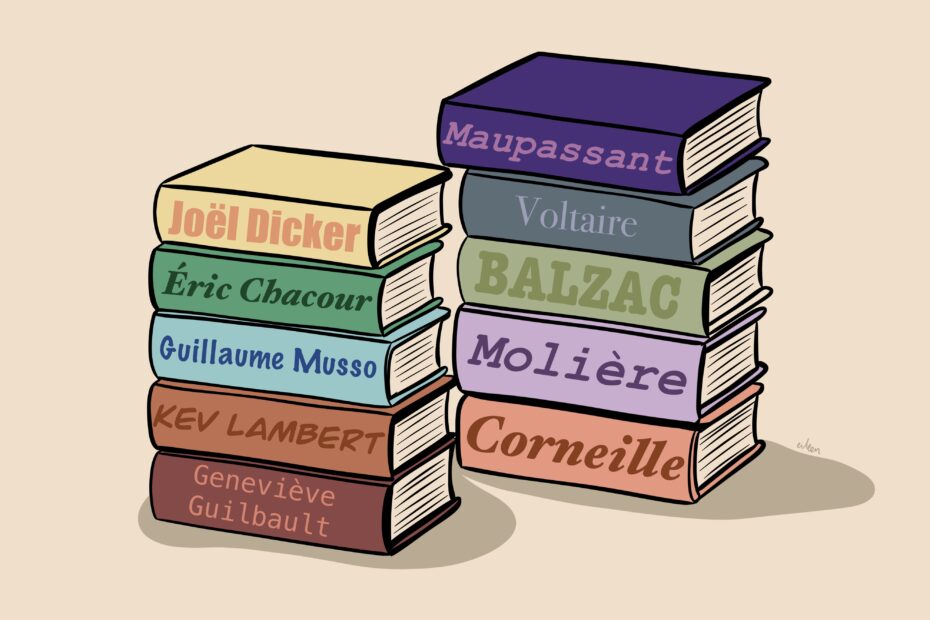

Pendant longtemps, les livres les plus vendus ont été considérés comme de la « paralittérature ». Aujourd’hui, on appelle cette catégorie de livres la littérature « de genre ». Si le changement d’appellation apaise les débats, la place de la littérature de genre est toujours contestée. Lire les nouveautés des auteurs à succès, est-ce une perte de temps ? Devrait-on privilégier les grands auteurs classiques ? Et qu’en est-il des divergences entre le Québec et l’Europe ?

Une vision tunnel

Tout le monde connaît Balzac, Proust et Hugo. Souvent, lorsqu’on parle de littérature, ce sont leurs noms qui nous viennent à l’esprit en premier. Les grands classiques ont fait leur chemin dans les listes de lecture obligatoires des cours depuis longtemps et contribuent encore aujourd’hui à façonner l’image que nous avons de la littérature. De La Comédie humaine de Balzac à À la recherche du temps perdu de Proust, en passant bien sûr par Les Rougon-Macquart de Zola, certaines œuvres impressionnent par leur ampleur et leur architecture complexe. Sans aucun doute, ces légendes de la littérature méritent l’admiration qu’on porte à leur labeur.

Toutefois, le canon littéraire francophone formé par ces grands noms a un défaut non négligeable : il est très peu inclusif. Un rapide coup d’œil aux noms des « grands » permet de constater qu’ils sont majoritairement des hommes blancs. Il est à noter que quelques femmes blanches s’y taillent une place, comme Madame de Sévigné ou George Sand, mais elles restent globalement exclues. Depuis des siècles, tout groupe marginalisé est automatiquement exclu des « grands » auteurs. Exit les personnes racisées, exit les auteurs appartenant à la diversité sexuelle ou de genre.

Le vent de changement qui souffle sur le canon littéraire

Bien établi, le canon littéraire a fait sa loi dans les universités. En remontant aux années 1990, l’Université de Montréal fournissait une liste de lecture à ses étudiants en première année de littérature. En un an, ils devaient lire de soixante à quatre-vingts œuvres, le nombre prescrit différant selon les années des cohortes. La plupart de cette liste était consacrée à des écrivains classiques, de l’antiquité jusqu’au 20e siècle. Cette liste impressionnante visait à donner une base commune aux étudiants entrant dans le domaine. Avec le temps, la liste a été remisée et le catalogue de lectures universitaires est beaucoup plus inclusif : on y trouve de la littérature de genre, des auteurs et autrices de communautés marginalisées desquelles on valorise enfin la voix.

« Depuis des siècles, tout groupe marginalisé est automatiquement exclu des “grands” auteurs »

Or, ce n’est pas la même histoire en Europe, tout particulièrement en France. Si les listes de lecture des universités québécoises se diversifient, celles de France montrent plus de rigidité. À la licence, l’équivalent du baccalauréat québécois, les étudiants doivent lire davantage ces auteurs classiques. Pourquoi la France ne suit-elle pas le vent de changement qui souffle sur le Québec ?

Selon Michel Biron, professeur titulaire à McGill, spécialiste de littérature québécoise et belge, « l’Amérique et l’Europe n’ont pas évolué de la même manière. Le Québec est aligné sur une démocratisation de la culture, une ouverture et une contestation du canon. Cet argument est très fort en Amérique, c’est ce qui fait que les corpus et les programmes accordent plus de place à des femmes et à des genres minorisés, des formes qui ne sont pas classiques ou reconnues par des institutions. En Europe, on adhère encore à la vieille formule de Roland Barthes, qui disait “la littérature, c’est ce qui s’enseigne”. Pour eux, la définition de la littérature passe par l’institution scolaire ».

Un canon qui fait la fierté nationale

Les auteurs du canon francophone sont presque tous français. Cette canonisation serait-elle une fierté nationale, d’où l’importance que l’on continue à lui accorder aujourd’hui ? « La France a été au cœur de l’évolution de la littérature au 19e siècle. C’est à partir de Paris qu’on mesure si on est en avance ou en retard sur les autres écrivains. Il y a donc une centralité qui est exceptionnelle dans le monde entier », explique M. Biron. Il ajoute que la France, très fière de cet héritage, peut montrer une certaine résistance, mais qu’elle fait preuve de plus en plus d’ouverture.

Les prix littéraires : reconnaître le talent hors de la France

Les prix littéraires sont une façon de reconnaître le caractère unique d’une œuvre, son importance dans le monde de la littérature. Plusieurs prix québécois sont décernés chaque année, comme le Prix littéraire des collégien·ne·s ou le Prix du Gouverneur général. Toutefois, force est d’admettre que les prix les plus prestigieux sont ceux qui viennent de France. Bien souvent, les reconnaissances québécoises ou canadiennes accordées à un livre ne le font pas rayonner à l’international, comme le prix Médicis, Goncourt ou Femina le font.

« Les étudiants ne veulent plus être seulement passifs et lire des textes qui sont déjà bien reconnus, ils veulent que la littérature soit liée à une forme d’expérience de la lecture et de l’écriture »

Michel Biron, professeur titulaire à McGill

De temps à autre, c’est une œuvre québécoise qui gagne la palme, comme Kev Lambert en 2023 avec son roman Que notre joie demeure ou Éric Chacour qui, la même année, a remporté le prix Femina des lycéens. Deux Québécois gagnants de prix littéraires français : les journaux ont parlé d’un tel exploit pendant des semaines. Depuis quelque temps, la littérature québécoise est devenue populaire en France, ce qui n’est pas pour déplaire. Les prix littéraires français commencent à s’ouvrir de plus en plus sur le monde, et pas seulement sur le Québec. En 2003, le prix Femina est décerné à Dai Sijie, un auteur chinois d’expression française. La tendance se poursuit en 2013, où Léonora Miano, première lauréate camerounaise, rafle le prix, suivie en 2014 de la première lauréate haïtienne, Yanick Lahens. De plus, des prix français offrent une dimension internationale, comme le prix Médicis étranger, qui récompense chaque année depuis 1970 un roman étranger paru en traduction française. Nous sommes face à une décentralisation de la France dans la littérature francophone, ouvrant donc possiblement la porte à une diversification du canon littéraire.

Une perte de compétences garantie ?

Certains s’inquiètent, estimant que si l’on ne met plus les grands piliers de la littérature de l’avant, il y aura forcément une perte de connaissances, de qualité, de compétences. M. Biron s’y oppose en expliquant que les nouvelles générations revendiquent d’autres valeurs. Bien qu’il y ait une perte de références communes, cela ne signifie pas une perte de compétences, mais bien une transformation de l’horizon de la culture. Selon lui, ce changement apporte une nouvelle dimension à la littérature : « Ce qui me frappe et que je trouve passionnant, c’est que la connaissance de la littérature par la lecture de textes canoniques s’accompagne aujourd’hui d’une pratique de la littérature, d’un intérêt pratique. C’est tout à fait nouveau. Les étudiants ne veulent plus être seulement passifs et lire des textes qui sont déjà bien reconnus, ils veulent que la littérature soit liée à une forme d’expérience de la lecture et de l’écriture. Je trouve que c’est très vivant. Il y a un gain du côté de l’expérience de l’écriture, un vase communicant entre les deux, qui était très peu présent auparavant. »

Le canon littéraire semble peu à peu se déconstruire, bien que ce soit à des rythmes différents qui dépendent des continents. Des littératures qui y sont moins attachées, comme celles du Québec, des Antilles, du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne, se rebellent de plus en plus et créent leur propre éventail de grands écrivains. Les grands auteurs français ne sont pas près d’être détrônés, mais un vent de changement souffle sur la littérature pour en faire un domaine vivant et représentatif de ses adeptes.