Originaires de Montréal ou étudiant·e·s étranger·ère·s de passage, nos quotidiens sont bercés par les humeurs de la ville. Ses mouvements sociaux, les terrasses de son Vieux-Port, sa Place des Arts baignée de musique, ses transformations démographiques, les rues du Plateau qui, à l’arrivée de l’été, se piétonnisent et se parent de guirlandes, ses travaux, ses festivals, sa vie nocturne, ses bouches de métro et pistes cyclables, ses parcs, ses fresques murales, ses changements de couleur à l’aube de l’automne, puis de l’hiver… Autant de fragments qui composent la mosaïque vivante qu’est Montréal. L’exposition Battre le pavé. La photo de rue à Montréal est une célébration de cette mosaïque, une tentative – plus que réussie – d’en retranscrire des bribes entre les murs du Musée McCord Stewart de Montréal. Depuis le 18 avril, et ce, jusqu’au 26 octobre, les 400 clichés exposés attestent de l’histoire de la ville, de ses quartiers, de son ambiance, de sa diversité et de son tissu social, du 19e siècle à nos jours.

Un des premiers panneaux de l’exposition indique que, dans les années 1980 et 1990, Jean-François LeBlanc, alors photographe pour Voir – un ancien magazine culturel hebdomadaire distribué gratuitement – proposait sur sa page de sommaire une série de photographies de rue témoignant de l’actualité et de l’ambiance des rues montréalaises au cours des derniers jours. Humblement photographe pour Le Délit – journal étudiant hebdomadaire francophone distribué gratuitement (!) – je vous suggère une sélection de quelques-unes des photographies de rue exposées dans Battre le pavé ; une invitation à entrevoir les projets artistiques entrepris par des photographes désireux·ses de capturer le quotidien des Montréalais·es à travers leur objectif.

Photographier l’évolution du bâti de la ville

Cette intersection du boulevard Saint Laurent et de la rue Saint-Antoine (Craig, à l’époque) est celle où se trouvent aujourd’hui les bureaux de La Presse. En 1895, voici à quoi elle ressemblait. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, de nombreux·ses photographes, dont William Notman, se sont appliqué·e·s à documenter, par la photographie, les transformations de l’aménagement urbain de Montréal – leurs appareils comme témoins de la métamorphose de la ville en métropole.

De façon analogue, le photojournaliste Harry Sutcliffe transformait les négatifs de ses clichés en cartes postales photographiques numérotées, titrées et signées de ses initiales à la main. Celle-ci en est une du square Phillips, prise vers 1935. À cette période, la transformation de terrains en espaces de loisir accessibles au public s’inscrivait dans un vaste mouvement de réforme municipale, destinée à atténuer les effets négatifs de l’industrialisation rapide et de la croissance démographique. La photographie, et particulièrement sa diffusion sous forme de cartes postales, permettait non seulement d’archiver ces aménagements dans les annales urbaines, mais aussi d’en diffuser l’image outre les frontières de la ville.

Photographier pour faire valoir des revendications

Si certain·e·s photographes ont capturé le bâti montréalais, d’autres ont pointé leur objectif sur l’humain qui l’habite. La photographe Liv Mann-Tremblay, initialement sceptique quant au plaisir des sujets à être photographiés, confie que, avec son expérience, elle observe qu’ils sont en réalité « reconnaissants d’être vus (tdlr) ». Battre le pavé met en lumière les œuvres de photographes dont le projet artistique est de rendre, par leur photo, des causes et messages visibles.

C’est l’ambition de Serge Emmanuel Jongué. Au début des années 1980, il photographie les rassemblements de membres de la communauté haïtienne de Montréal, mobilisé·e·s contre la discrimination raciale dans l’industrie du taxi. L’objectif : placer leurs revendications au centre de l’attention du reste de la société québécoise. Cette photo a été prise le 27 juin 1984.

En juillet 1976, Leon Llewellyn immortalise sur un film couleur 35 mm le défilé du carnaval antillais de Montréal, hommage festif à la culture antillaise et forte manifestation de son affirmation identitaire. Ses images contribuent à offrir à la communauté internationale une occasion de prendre connaissance des initiatives des communautés noires de la ville et de les inscrire dans la mémoire collective.

Photographier les tournants historiques

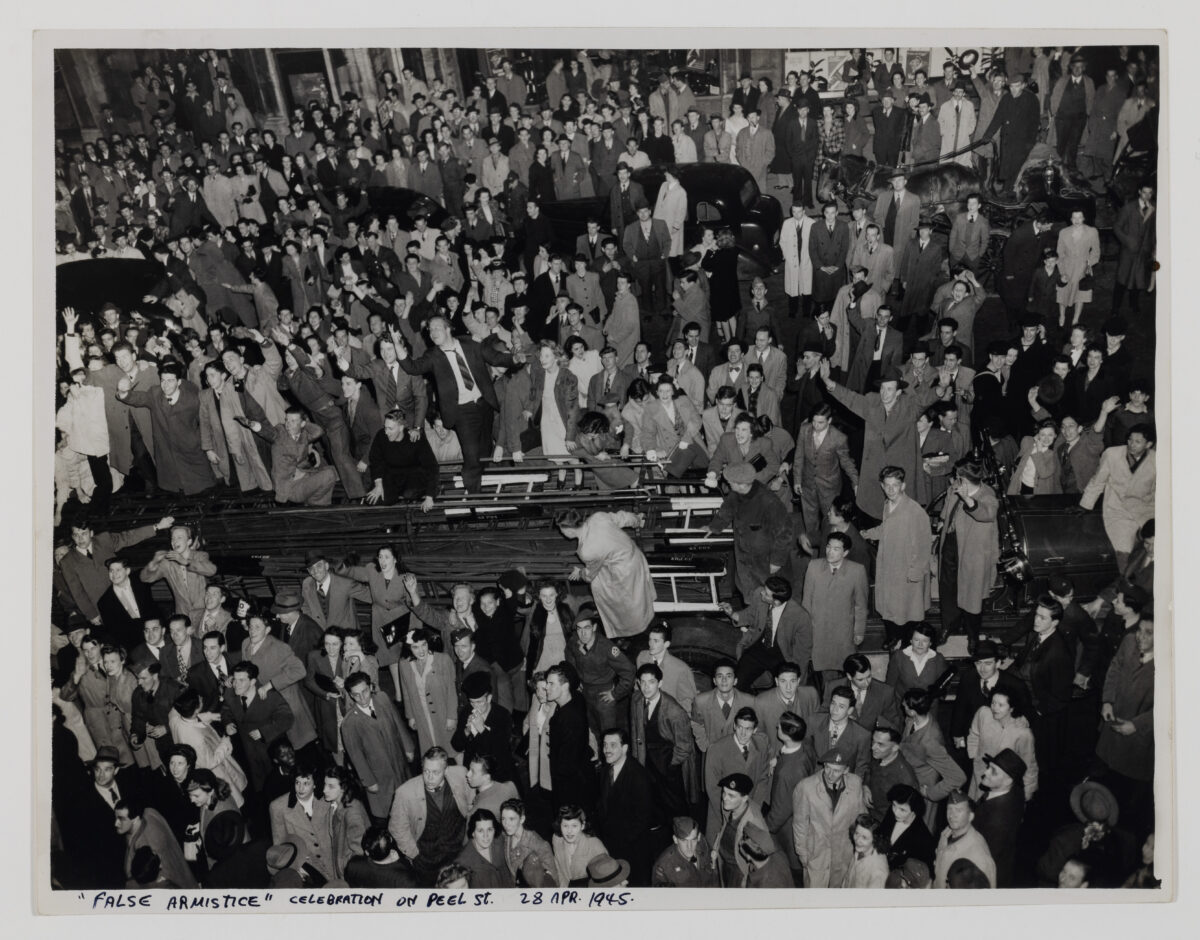

Le 28 avril 1945, des Montréalais·es se réunissent rue Peel pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale avant même la déclaration officielle d’armistice du 8 mai. Ronald E. Fleischman capture cet instant à travers son objectif. Son projet photographique, à l’instar de plusieurs de ses contemporains, permet de matérialiser visuellement l’impact d’événements d’envergure mondiale sur les populations à travers le temps. L’œuvre de Fleischman nous offre, 80 ans plus tard, une occasion de capter les émotions de la foule montréalaise à l’annonce de la fin des combats.

Il ne s’agit là que d’une brève sélection. Bien d’autres projets photographiques exposés dans Battre le pavé. La photo de rue à Montréal nous permettent de plonger dans l’effervescence de la ville à travers le temps, et d’en apprécier ses évolutions et sa complexité.

Le Musée McCord Stewart est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h et l’entrée de l’exposition est à 15 $ sur présentation d’une carte étudiante. Ce dimanche 28 septembre, entre 13h et 17h, le musée propose la projection de trois films sur la photographie à l’occasion de la Journée de la culture. Ils seront commentés par Zoë Tousignant, conservatrice en photographie et commissaire de l’exposition. Une réservation est obligatoire, mais l’entrée est gratuite !