Dans un monde dominé par l’innovation et l’efficacité, il semblerait qu’il ne reste plus de débouché pour la partie de notre inconscient de nature chaotique et sincère. Notre travail, nos études et notre vie sociale nous obligent à filtrer nos pensées ; à séparer ce qu’on peut dire de ce qu’on ne peut pas dire.

Ceci peut nous paraître évident et nécessaire – on ne pourrait tout simplement pas se comprendre si l’on faisait tous le choix de s’exprimer sans retenue. Néanmoins, il reste impératif de reconnaître que la grille qui filtre nos idées et divise notre conscience n’élimine pas l’irrationnel, mais le réprime.

Le dénouement des pulsions réprimées

Comme l’aura démontré brillamment le fameux psychanalyste Sigmund Freud, ces « désir[s] refoulé[s] continue[nt] à subsister dans l’inconscient ; il[s] guette[nt] une occasion de se manifester et il[s] réappara[issent] bientôt à la lumière ». Ces pulsions primaires sont réprimées, car négligées par notre logique sociale : une rationalité qui se base sur une notion de valeur définie uniquement en rapport à l’argent.

Par exemple, plutôt que de permettre une véritable expression individuelle, la société transforme ces pulsions en produits de consommation standardisés : vêtements de marque ou tendances esthétiques. Il en est de même pour nos pulsions créatives, souvent détournées à des fins mercantiles, tel que fut le cas lors de la marchandisation des œuvres d’art par le marché des jetons non fongibles (NFT).

En somme, comme le résumait crûment le groupe de rap Wu-Tang Clan : « Cash rules everything around me », et malheureusement, il n’y a aucune exception pour l’art.

Ces réalités engendrent plus de questions que de réponses : comment se purger de ces désirs refoulés sans même qu’on puisse les comprendre ? Sous quelles formes apparaissent ces pulsions réprimées ? Et surtout : où trouver une échappatoire dans une société basée sur la croissance et la production ?

Alan Glass : Un surréaliste singulier

Une chose est claire, la réponse n’est pas universelle. Beaucoup se sont tournés vers un stoïcisme fragilement conçu, ou même tout simplement une séance de « doom scrolling », sans jamais se sentir satisfaits. Mais se peut-il que le remède soit plus ancien que l’empire d’Apple et celui de Marc Aurèle ? Suffirait-il d’une passion pour l’art et un changement de paysage pour atteindre la catharsis ?

Il n’est peut-être pas possible de confirmer ceci de manière empirique, mais, pour l’artiste montréalais Alan Glass, c’est clair que ce fut le bon choix. Maniant un simple stylo à bille bleu, il réussit à donner forme à son inconscient. Parfois humoristique, parfois effrayante, cette perception surréaliste est mise en scène avec grand succès par le Musée des beaux-arts de Montréal dans le cadre de l’exposition « Mondes et merveilles ». Organisée en collaboration avec le Museo del Palacio de Bellas Artes de Mexico, cette exposition vous transporte dans un monde surréaliste, influencé par des éléments culturels mexicains et québécois.

Né à Montréal en 1932, Glass poursuit ses études à Paris et découvre le Mexique en 1962, où il réinvente son langage visuel. Ses premières œuvres sont définies par leur nature abstraite et granuleuse. Sur un fond blanc ou parfois rehaussé de lavis aquarelle, il façonne des dessins à base d’une géométrie confuse et fait souvent référence à des symboles, qu’il réutilise tout le long de sa carrière. Malgré ces thèmes récurrents, un contraste net apparaît entre les tableaux qu’il peint avant et après son départ pour le Mexique. Son style initial peut être comparé aux œuvres de Giovanni Piranesi, un architecte néoclassique célèbre pour sa saisissante attention aux détails. Mais Glass ne semble pas vouloir s’inspirer de cette cohérence architecturale et préfère plutôt adapter ce style au surréalisme, donnant forme à un monde chaotique, mais soigneusement détaillé.

La renaissance mexicaine d’Alan Glass

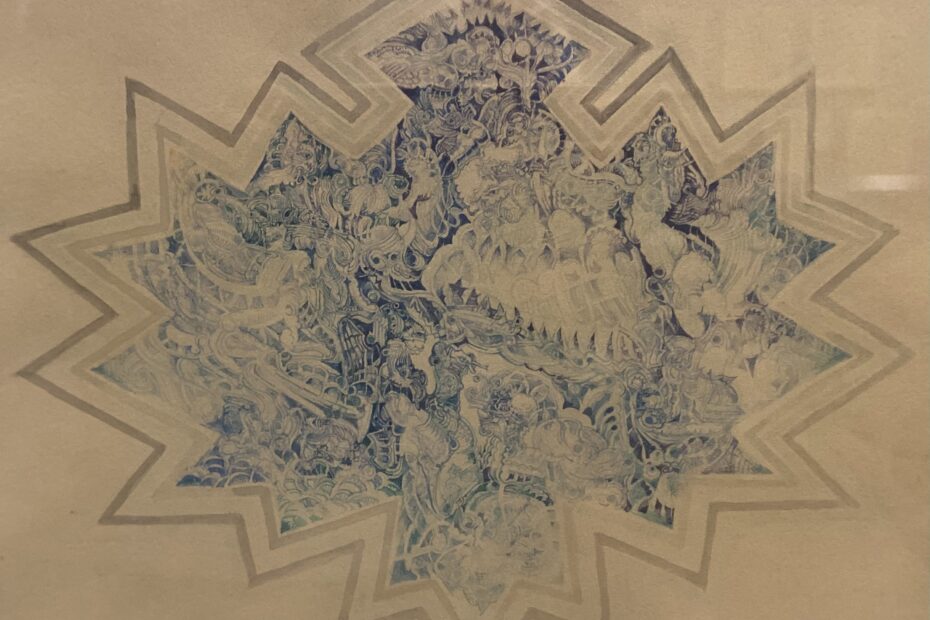

Ainsi, à la suite d’un voyage au Mexique, l’artiste se réinventa, un choix qui se manifeste à travers un nouveau surréalisme spectaculaire. À partir de 1962, les œuvres de Glass révèlent sa nouvelle vision créative et nous poussent à penser qu’il parvient à canaliser son inconscient anarchique en se consacrant pleinement à la création de son art. Cela se traduit par d’impressionnants tableaux décorés de centaines de figures anthropomorphiques imbriquées les unes dans les autres, placées à l’intérieur de structures symétriques.

Ces contours précisément définis nous révèlent un ensemble ordonné et harmonieux. Tout de même, le chaos si frappant dans ses premiers tableaux ne disparaît pas, mais se transforme et s’exprime en des centaines de visages. Minutieusement dessinés, ces figures évoquent des symboles religieux et ésotériques, tels que les calaveras mexicaines. Mais en s’éloignant de la toile, on ne voit plus que des blocs colorés, faisant apparaître des scènes surréalistes, invoquant des mythologies naturalistes et matriarcales.

Le contraste stylistique entre ces deux périodes de la carrière de Glass n’est pas un simple détail. Au contraire, il témoigne d’un changement drastique dans la vie de l’artiste. Les visages à travers lesquels il choisit de se représenter nous plongent dans la matière brute de son inconscient. Mis en parallèle à la nôtre, nous sommes poussés à nous rendre compte de la puissance des pulsions refoulées, qui ont le potentiel de devenir une source de création et de beauté.

Mais surtout, ne vous fiez pas à mes jugements : allez voir par vous-même quels secrets se cachent sur les toiles d’Alan Glass. L’exposition sera présentée au Musée des beaux-arts jusqu’au 28 septembre et reste un rendez-vous incontournable, autant pour les amateurs d’art que pour tous ceux en quête d’émerveillement et d’inspiration.