Samedi, 15 heures. C’est avec un visage grave que les visiteurs découvrent silencieusement la collection du World Press Photo 2025. Prenant place du 27 août au 13 octobre au Marché Bonsecours, cette exposition a en effet de quoi faire réfléchir. Depuis 1955, le concours World Press Photo propose chaque année une sélection des œuvres de photojournalisme et de narration visuelle les plus marquantes, instructives et inspirées du monde entier. On ne parle pas ici de n’importe quelles photos, mais de réels témoignages sur des enjeux critiques auxquels l’humanité fait face : catastrophes climatiques, guerres, luttes pour l’égalité entre les sexes et dilemmes autour de la fin de vie. Il faut le dire, le World Press Photo 2025 dresse le portrait d’un monde complexe, exposant autant ses tristesses que ses moments d’espoir.

UN REGARD SUR LA CONDITION HUMAINE

Toutes les œuvres présentées, de façon explicite ou implicite, gravitent autour d’un même sujet : l’humain. Chaque photo nous présente un récit nouveau, une réalité nouvelle, inconnue, pourtant vécue par des millions de personnes. C’est dans cette approche centrée sur l’humain que cette exposition trouve tout son sens. Devant l’horreur, les discours politiques et idéologiques s’éteignent, laissant place au silence du constat. La photo récipiendaire du prix World Press Photo de l’année en est un exemple. Prise par la journaliste palestinienne Samar Abu Elouf au Qatar le 28 juin 2024, le cliché présente Mahmoud Ajjour, un jeune palestinien de 9 ans qui, alors qu’il fuyait des bombardements israéliens sur la ville de Gaza en mars 2024, s’est fait sectionner les deux bras. Malgré son aspect sobre, l’image est profondément évocatrice. Elle raconte l’histoire de tant d’enfants à Gaza, dont l’innocence a été volée, violée. Aujourd’hui, le rêve de Mahmoud est simple : « recevoir des prothèses et vivre sa vie comme n’importe quel autre enfant. »

LES PORTRAITS DE LA RÉSILIENCE

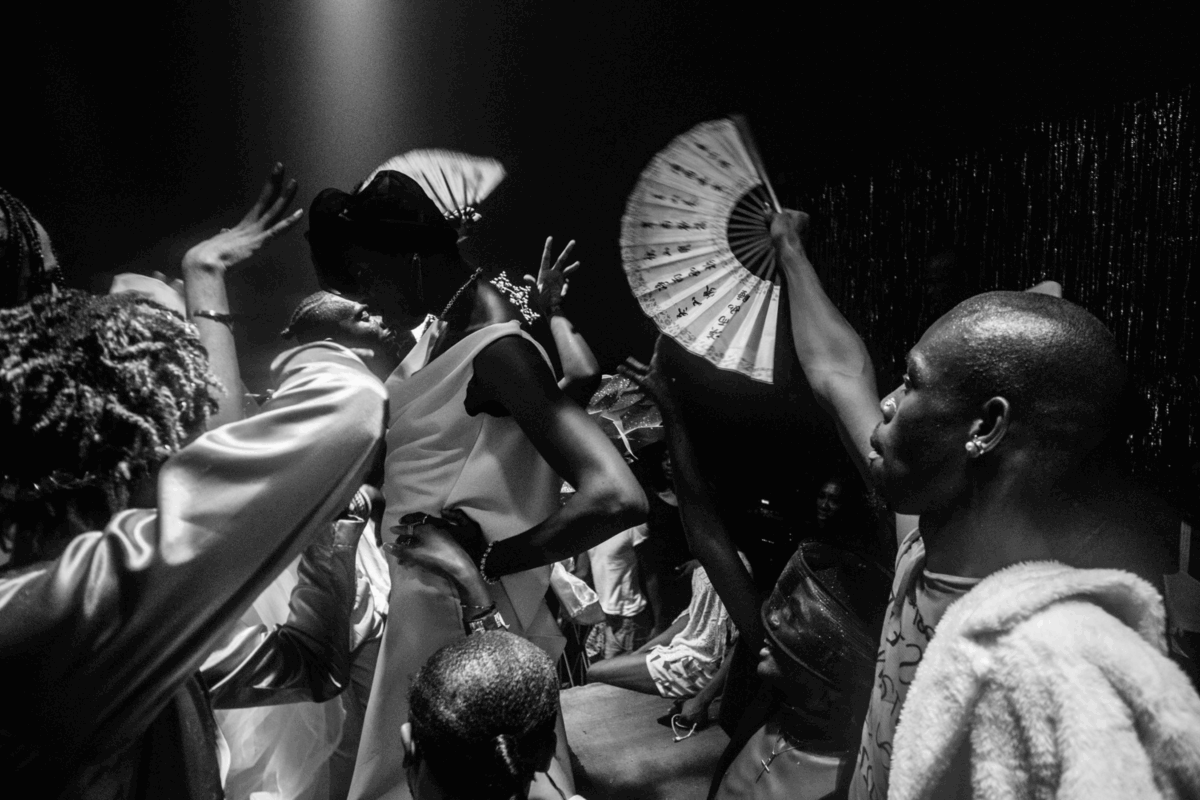

Le World Press Photo n’est pas qu’une exposition, c’est avant tout la compilation d’un travail de journalisme engagé et rigoureux. Au travers de cette collection, on découvre des recoins du globe qui nous sont inconnus. Loin de l’information mainstream, cette exposition s’arrête sur des questions dont on connaît parfois à peine l’existence. Les clichés du photojournaliste colombien Santiago Mesa sur la communauté autochtone des Emberá Dobida sont particulièrement frappants. Victime de déplacements forcés en raison de la guerre civile qui sévit en Colombie, cette communauté a particulièrement souffert au cours de la dernière décennie. Le taux de suicide au sein de la communauté a fortement augmenté, grimpant de 15 à 67 entre 2015 et 2020. Ci-contre, Maria Camila, Luisa et Noraisi se recueillent auprès de la tombe de leur sœur Yarida, qui a mis fin à ses jours en avril 2023, à seulement 16 ans. Alors oui, en sortant de cette exposition, difficile d’être optimiste. L’injustice semble faire fi des frontières et être universelle. Mais ces photos reflètent aussi le visage d’un monde qui respire, et qui ne se soumet pas à l’autoritarisme et à l’oppression qui l’accable. Épreuve d’humilité indéniable, cette exposition met à l’honneur celles et ceux qui se battent, et qui crient fièrement « non ». Je pense ici à l’image prise lors d’une soirée clandestine par la photojournaliste nigériane Temiloluwa Johnson, le 21 juin 2024 à Lagos. Au cœur d’une société profondément hostile envers les minorités sexuelles et de genre, la photographe nous présente ici le visage d’une communauté résiliente, et qui se bat pour vivre comme bon lui semble.

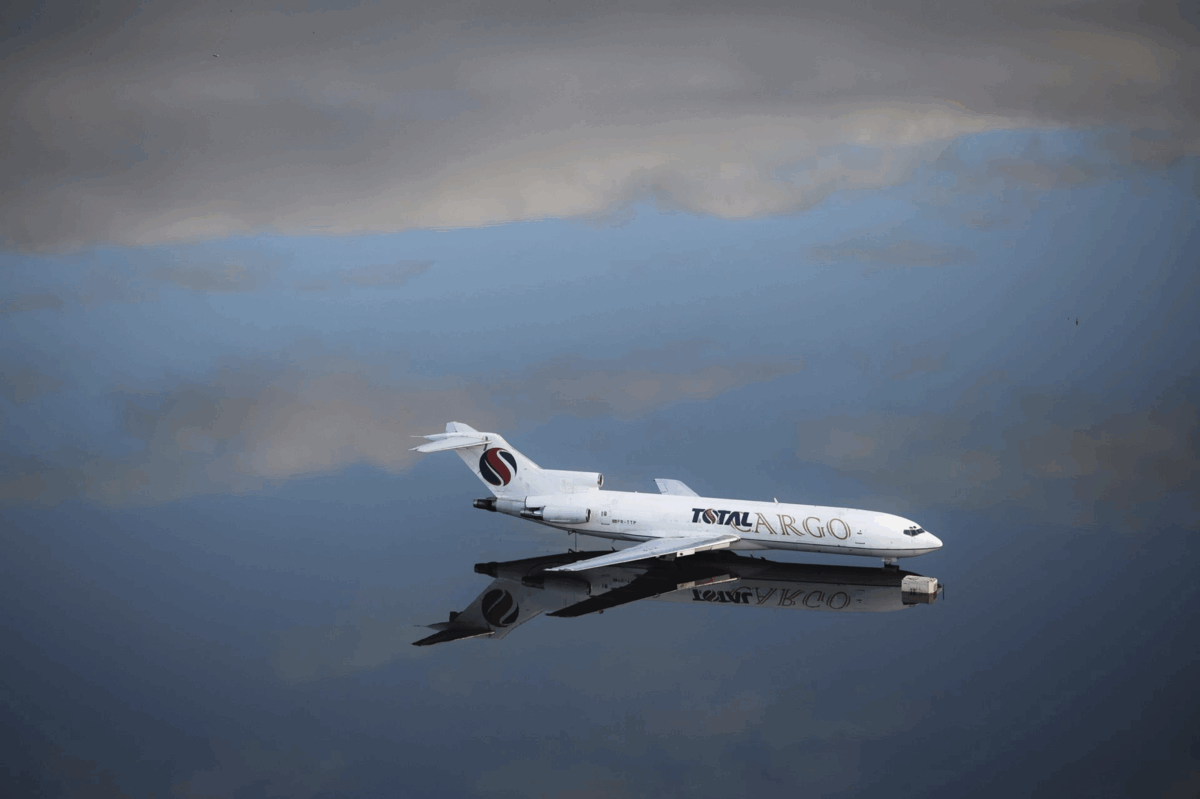

UN APPEL À L’ACTION ENVIRONNEMENTALE

En 2024, la crise climatique a, une fois de plus, profondément détérioré les conditions de vie de millions de personnes dans le monde. Le Brésil a fait les frais d’un grand nombre de catastrophes, et a été particulièrement représenté dans la collection. Ci-dessous, la photo prise par Anselmo Cunha illustre les inondations qui ont eu lieu dans l’état du Rio Grande do Sul en juin. À l’inverse, des sécheresses historiques ont durement frappé le nord du pays, endommageant considérablement la faune et la flore. Le photographe Musuk Nolte en saisit une autre facette, en montrant aussi leurs conséquences sur le quotidien des habitants. Privés de cours d’eau navigables pour se déplacer, certains sont contraints de parcourir de longues distances à pied sur les lits asséchés des rivières. C’est le cas du jeune homme présenté ci-dessous, forcé de marcher plusieurs kilomètres pour apporter de la nourriture à sa mère.

L’exposition est ouverte de 10h à 22h du dimanche à mercredi, et de 10h à minuit du jeudi au samedi. Entrée : 13$.