Le psychologue Jean Piaget écrit que « l’individu qui parle pour lui en éprouve un plaisir et une excitation, qui le distraient passablement du besoin de communiquer à l’autre sa pensée » (Le Langage et la pensée chez l’enfant, 1923). En se parlant seul, on emploie un « langage égocentrique », comme l’enfant qui « ne cherche pas à se placer au point de vue de l’interlocuteur ». Les mots que l’on prononce pour soi, nous échappent de la pensée socialisée qui cadre nos discours depuis l’âge de raison. Parfois, alors que l’échange est la motivation du discours, il devient prétexte pour monologuer collectivement comme dans « la conversation de certains salons, où tout le monde parle de soi et où personne n’écoute ».

Vendredi soir, je marchais à Verdun pour prendre le dernier métro et rentrer chez moi. Je n’avais presque plus de batterie sur mon téléphone, et j’étirais avidement les derniers pourcentages. Je portais l’eau de mes chaussettes à mes manches. Bientôt, ma sueur sentait la pluie, et mes chaussures disaient « ploc ». Mon téléphone s’est éteint. Je me suis retrouvé sans lunettes ni Siri, à faire des demi-tours pour trouver la station de métro. J’avais largement raté le dernier train. Alors j’ai marché un peu et je suis rentré au Resto Bar Chez Pino.

« Parfois, alors que l’échange est la motivation du discours, il devient prétexte pour monologuer collectivement comme dans ‘‘la conversation de certains salons, où tout le monde parle de soi et où personne n’écoute’’»

L’endroit était décoré en gris par accident avec de la poussière. Il était entretenu par rafistolage et fatiguait. Il y avait des maillots de football pour le très faux plafond et des chiffons en forme de drapeaux. Sept personnes se trouvaient dans l’établissement, huit avec moi. Deux hommes d’une quarantaine d’années, visiblement alcoolisés, lançaient violemment un téléphone portable sur le carrelage, à tour de rôle, et la jeune femme qui les accompagnait leur criait d’arrêter entre chaque coup. Elle semblait pourtant amusée. Les trois autres clients et l’employée du bar s’échangeaient des regards tendus en attendant qu’ils arrêtent. Le téléphone était indestructible. Dans la tension du moment, je me suis rapproché du comptoir et j’ai demandé un gin tonic. La serveuse épuisée me l’a donné avec un sourire rassurant. J’allais prendre une gorgée, mais le verre m’a échappé. Alors que tous attendaient que l’iPhone se casse, mon verre avait volé le moment en éclats. Les deux hommes se sont rassis. Leur amie s’est enfin tue. Avant que je ne puisse présenter mes excuses, l’employée, Tania, m’a dit de laisser faire. Elle m’en a refait un autre qu’elle m’a servi dans un verre en plastique. Quand je me suis assis, petit, mais trop grand pour être invisible, j’ai remarqué dans le coin une neuvième personne. C’était une femme qui jouait aux machines à sous, séparées du reste de la salle par une cloison. Elle avait le coup de main d’une automate et le reste de l’absence. On devait sûrement l’oublier à la fermeture et la retrouver le matin devant la machine à sous voisine.

« Même sorti du bar, je le voyais encore parler, il parlait pour lui-même et c’est là que nous nous sommes compris »

Dans cette ambiance originale, je me suis installé entre deux habitués que j’ai salués. L’un d’eux s’est décalé d’un tabouret en me reprochant d’avoir gâché son souvenir des Bee Gees. Mon visage a dû montrer mon incompréhension parce qu’il a ajouté qu’il se souvenait du groupe dont il est nostalgique au moment où mon verre se fracassait à terre. Ma bêtise l’avait complètement dérobé au souvenir. Je lui ai levé mon verre en plastique avec un sourire embarrassé et je me suis tourné pour saluer mon autre voisin. Celui-ci m’a fait répéter mon prénom suffisamment de fois pour que la joueuse tourne la tête vers moi. Lui s’appelait Antonio. Il ne parlait pas, il chuchotait presque tous ses mots. J’ai essayé de m’accrocher aux morceaux audibles. Je sais qu’il s’appelait Antonio Rodrigue, nom espagnol, portugais, de partout, disait-il. Il habitait dans le quartier parce que Verdun, c’est plus calme et accessible que le centre-ville. Il est né et a grandi en Beauce. Il avait huit frères et sœurs ou c’est son père qui avait huit frères et sœurs, je ne suis pas sûr. Son père est né aux alentours de 1920. Quant à lui, il avait dix-neuf ans en 1962.

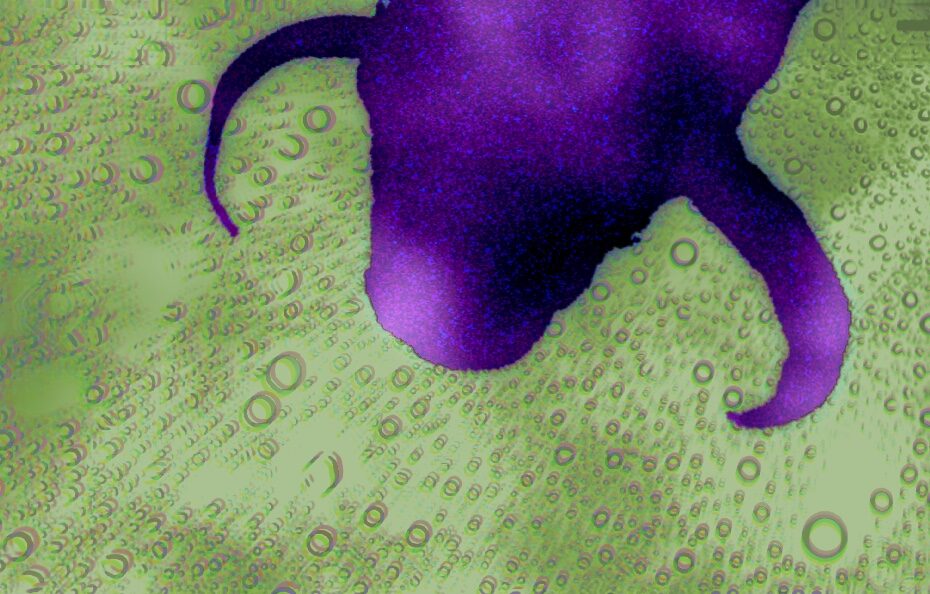

Il est revenu sur son deuxième nom, Rodrigue, et l’a utilisé pour décrire la province et le peuple québécois. Il semblait dire que son nom avait voyagé jusqu’ici comme ses ancêtres dont il est fier, et que ses origines n’ont pas d’importance à ses yeux, au sein d’une communauté. Ensuite, il a pris un ton plus sérieux et ponctuait ses phrases susurrées par des expressions de surprise. Son discours allait dans tous les sens. D’après les mots que j’ai entendus, un taureau de 1 800 livres a déchiré la poitrine de son frère. Il a eu très peur, et son oncle avec un

fusil avait tiré sur le taureau. J’ai quitté Antonio Rodrigue alors qu’il continuait son histoire. Même sorti du bar, je le voyais encore parler, il parlait pour lui-même et c’est là que nous nous sommes compris.