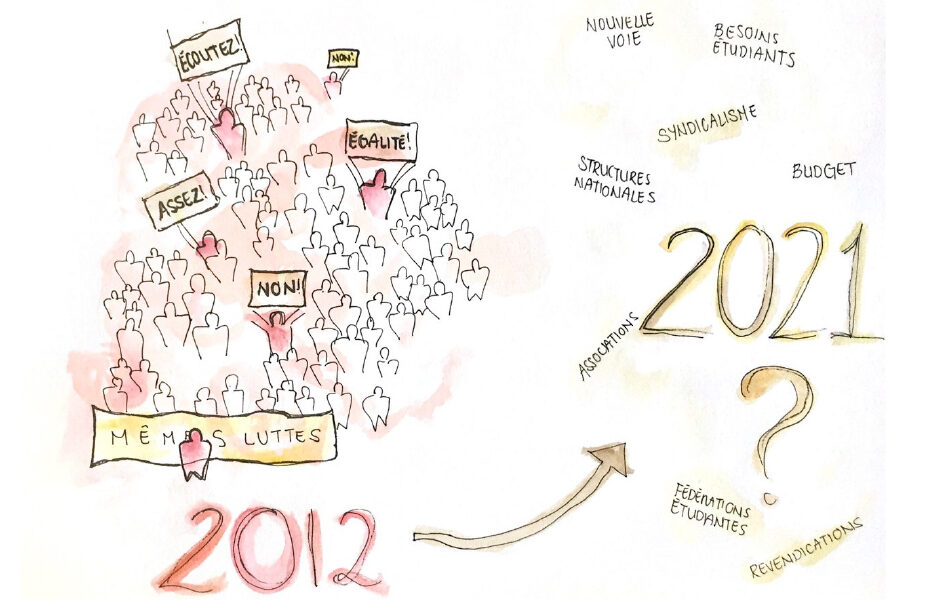

Depuis 2012, la grève étudiante ayant marqué toute une génération, le mouvement étudiant québécois est entré dans une période dont nous ne sommes pas encore ressorti·e·s. Les grandes associations de type « syndicalisme de combat » sont toutes tombées les unes après les autres, ne laissant en vie que celles pratiquant un bureaucratisme exacerbé. L’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) s’est lentement désintégrée après 2012 pour finalement s’échouer jusqu’à sa dissolution en 2019 tandis que la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) a disparu dans le cadre d’une crise de confiance en 2015. Cette dernière a aussitôt été remplacée par l’Union étudiante du Québec (UEQ), émule universitaire de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), qui, elle, poursuit ses activités sans heurts apparents. Dans un communiqué publié avant la disparition de l’ASSÉ en 2019, il était question d’une structure pouvant à terme remplacer celle-ci, mais rien n’a pointé le bout de son nez jusqu’à ce jour. C’est sans compter sur l’apparition puis la disparition de l’Association pour la voix étudiante au Québec (AVEQ) dont l’existence pleine de promesses pour les régions fut catastrophique du début à la fin.

Un soupçon de déjà-vu

Bien que ces dernières années soient tout sauf réjouissantes pour la santé du syndicalisme étudiant au Québec, cette asphyxie n’est en soi guère une nouveauté, comme le rappelle le sociologue Jean-Philippe Warren dans un article paru en 2018. Déjà dans les années 1960, alors que le Québec était plongé dans la Révolution tranquille, le militantisme étudiant montrait des signes de faiblesses. Les signes d’une déconnexion entre les élites syndicales étudiantes et la base qu’elles sont censées représenter se font sentir, même si les grandes associations de l’époque, comme l’Union générale des étudiants du Québec (UGEQ), faisaient des pieds et des mains pour accroître la participation des étudiant·e·s.

« Le mouvement étudiant n’a de plus grand ennemi que la bureaucratie »

Avec la pandémie, nous pourrions prendre du recul et, une fois de retour sur les campus, permettre au syndicalisme étudiant de repartir sur de meilleures bases. Au-delà de l’opposition classique entre le syndicalisme de combat et celui de dialogue, le clivage régions/grands centres joue un rôle crucial dans l’efficacité ou le surplace de ces grandes associations nationales. La représentativité globale du militantisme est également à mettre en cause à toutes les échelles. Le mouvement étudiant n’a de plus grand ennemi que la bureaucratie qui transforme tranquillement des espaces de représentativité pour les membres en clubs privés comparables, en termes d’impact concret, aux ailes jeunesses des partis politiques.

Un militantisme exclusif

Des fédérations étudiantes où règne la bureaucratie, l’inefficacité et le manque d’audace et de transparence : bienvenue sur la scène des associations étudiantes nationales au Québec. Rendez-vous dans n’importe quel cégep du Québec où l’association étudiante locale est membre de la FECQ et demandez aux étudiant·e·s : « connaissez-vous la FECQ » ? La réponse risque d’en décevoir quelques-uns.

Que ce soit la FECQ ou l’UEQ, toutes deux sont les chantres d’une vision ultra-hiérarchisée du militantisme étudiant qui exclut à la fois une majorité d’étudiant·e·s ainsi que certaines associations régionales avec lesquelles elles peinent à régler leurs litiges. Par exemple, les conflits des associations du Cégep de Saint-Félicien et du Collège d’Alma concernant leurs désaffiliation de la FECQ, que cette dernière ne reconnaît toujours pas, se poursuivent depuis 2013. Bien que ces associations n’aient plus aucun lien avec la fédération et qu’ils aient cessé de payer des cotisations, la FECQ les considère toujours comme membres et rien n’a été fait pour recréer des ponts sur de solides fondations. Forcément, les cotisations de ces deux associations de petites villes du Lac-Saint-Jean ne sont rien en comparaison à celles des grands cégeps montréalais ; la logique économique explique derechef le phénomène..,

Le militantisme exclusif de la FECQ essaie tant bien que mal de faire croire à un mouvement populaire, alors que ce n’est pas le cas. Bien qu’elle se présente comme étant la voix unie des étudiants membres, le déficit de légitimité de la FECQ est immense.

Des frais d’environ 5$ per capita sont directement prélevés aux étudiant·e·s membres à chaque session dans l’objectif d’assurer la « représentation ». On peut donc s’attendre à un droit de regard sur les décisions et sur la gestion des dirigeant·e·s. Lorsque la gestion de nos associations étudiantes locales ne nous plaît pas, nous possédons tous·tes les recours nécessaires à la sanction des dirigeant·e·s associatif·ve·s. Il n’en est pas de même pour les associations nationales, même si les étudiant·e·s paient cher leur affiliation.

De plus, les comités exécutifs des associations locales ne sont pas les meilleurs surveillants, puisque les associations nationales recrutent leurs futur·e·s exécutant·e·s à même ceux-ci. L’ultime recours est la désaffiliation, mais celle-ci engendre des processus complexes qui demandent, comme à la FECQ, un référendum surveillé par l’association nationale.

« Le militantisme exclusif de la FECQ essaie tant bien que mal de faire croire à un mouvement populaire, alors que ce n’est pas le cas »

Vous ne verrez pratiquement jamais l’exécutif·ve d’une association nationale prendre la parole dans l’assemblée d’une association étudiante locale membre. Ironiquement, les associations nationales tirent leur légitimité des étudiant·e·s, mais font en même temps tout pour les éviter et protéger un système indécemment hiérarchisé. De mon expérience, les associations nationales ne pointent le bout de leur nez que pour la logistique des fêtes étudiantes. La cotisation est chère payée !

Puisque l’on parle de finance, il suffit de regarder le budget de l’UEQ – dont plus de la moitié est consacrée à faire fonctionner la structure – pour se rendre compte qu’on ne sert pas véritablement la communauté étudiante, mais bien les exigences d’une machine bureaucratique. La taille du budget n’est pas en soi la question, c’est l’utilisation qui en est faite qui importe. Si l’UEQ a au moins la décence d’être transparente en publiant son budget, la FECQ tant qu’à elle ne le rend pas public et permet aux administrateur·rice·s de le consulter en huis-clos seulement.

Passif, pas agressif

La passivité du syndicalisme bureaucratique étudiant pratiqué par la FECQ et l’UEQ constitue une défaite pour la condition étudiante. Sur le plan des revendications politiques, ces associations pratiquent l’aplaventrisme généralisé menant à l’absence de rapport de forces avec les autorités gouvernementales. Les demandes et les exigences de ces associations, inscrites en formules creuses, masquent cette absence de rapport de force. Même si elles représentent plusieurs dizaines de milliers de membres et exigent des changements, les gouvernements n’ont aucune raison d’obtempérer, notamment parce que ce type de syndicat étudiant ne possède aucun levier de mobilisation, puisqu’il pratique le militantisme exclusif à outrance. À défaut d’avoir du succès sur le plan politique, on se retrouve à organiser des concours aux allures de mauvaise blague pour faire gagner un iPad pro d’une valeur de 1100$. Au moins, cette association se donne bonne conscience auprès de la base, argumentant avoir fait l’effort d’offrir un gadget inutile et hors de prix à UN·E SEUL·E étudiant·e.

« Ils pensent à ce que cette implication supplémentaire sur leur curriculum vitae peut leur apporter personnellement »

Il va sans dire que le syndicalisme étudiant mou plaît à une certaine classe de bureaucrates gentilshommes. Tout comme les étudiant·e·s conçoivent leur condition, ces bureaucrates gentilshommes voient leurs postes dans ces associations comme étant temporaires. Ils pensent à ce qui vient après et à ce que cette implication supplémentaire sur leur curriculum vitae peut leur apporter personnellement. Pour donner une image simple, les gains futurs que peut engendrer une discussion cordiale avec un·e ministre sont potentiellement plus grands que ceux d’une manifestation dans la rue. Ceci n’est toutefois pas un reproche, mais plutôt la constatation d’un système raté ne servant pas la majorité. Il y a des gens valeureux qui se sont engagés dans ces associations et qui le font toujours à l’heure actuelle. Or, si l’on souhaite développer un réel rapport de force et un véritable militantisme pérenne dans le temps, l’approche bureaucratique n’est visiblement pas la bonne.

Qu’en est-il des associations locales ?

Pour plusieurs associations membres, on semble justifier l’adhésion à la FECQ et à l’UEQ pour des raisons d’efficacité. Particulièrement chez les associations régionales, on semble croire que la FECQ et l’UEQ agissent comme des courroies de transmission pour leurs revendications à l’échelle nationale. En est-il vraiment ainsi ? La courroie de transmission ne semble aller que dans un sens. Les associations locales font la promotion des campagnes nationales des fédérations tandis que ces dernières ne semblent pas prendre en compte les intérêts spécifiques de chaque association qu’elles représentent. Les associations locales ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour représenter efficacement leurs membres.

Je ne possède pas de solutions miracles aux problèmes qui frappent actuellement le milieu du syndicalisme étudiant au Québec. Toutefois, si les structures nationales sont nécessaires, elles devraient prendre la forme notamment de tables de concertation ou de structures les plus minimales possibles sans compromis sur l’efficacité de la représentation, ce que ne peuvent offrir les associations bureaucratiques. Cette représentation devrait avant tout être régionale puisque les associations nationales actuelles sont inaptes à rendre compte de la diversité de réalités vécues partout au Québec. Ce sont les associations étudiantes locales qui donnent de la substance aux revendications et elles doivent redevenir l’unité de base de la mobilisation des étudiants. Une fois que nous serons tous de retour sur les campus, on peut spéculer sur le fait que les étudiant·e·s voudront rompre avec la monotonie de la pandémie et souhaiteront s’engager un peu plus dans leur milieu. Le moment est donc rêvé pour amorcer une vraie réflexion sur le syndicalisme étudiant au Québec et permettre aux associations étudiantes d’emprunter une nouvelle voie.