Depuis la rentrée, un climat particulier règne au Département des littératures de langue française, de traduction et de création (DLTC) de McGill. À la suite de l’incident survenu à l’Université d’Ottawa, certain·e·s professeur·e·s craignent qu’il devienne de plus en plus difficile d’enseigner certaines œuvres ou certains pans de leur matière.

C’est l’avis des professeur·e·s Isabelle Arseneau et Arnaud Bernadet, qui ont signé à ce sujet une lettre dans La Presse, le 15 décembre dernier. Selon les deux professeur·e·s, la controverse de l’Université d’Ottawa ne serait que la partie visible d’un mouvement plus large. « Il ne faut pas penser, comme on a tendance à le faire au Québec, que tout ça s’est arrêté sur le pont d’Ottawa, » a affirmé le Pr Bernadet.

« À McGill ou ailleurs, on est face à une dynamique qui est assez nouvelle, où les professeurs font face à des plaintes et à des revendications de la part d’étudiants. Il y a toute une série de cas qui ont affecté, on le sait, d’autres facultés de McGill ou dans les universités francophones. Le problème, c’est qu’on tait ces cas, qu’on met le couvercle dessus. Or, ce n’est pas un problème qui concerne seulement la communauté mcgilloise, mais la société dans son ensemble »

Arnaud Bernadet, professeur au département

La Pre Arseneau dit avoir de plus en plus d’hésitation avant d’enseigner certains sujets, même si elle convient que son domaine d’étude, la littérature française médiévale, ne prête pas souvent flanc aux débats politiques de l’heure. Cette session, lorsqu’est venu le temps d’enseigner les fabliaux, ces courts récits médiévaux qui racontent parfois de façon très crue des épisodes de viols ou de violence sexuelle, certain·e·s étudiant·e·s lui ont fait part de leur malaise. Elle a tout de même tenu à enseigner ces textes, en prenant le temps d’expliquer leur importance.

« Je m’engage à continuer d’enseigner les textes qui sont importants dans mon domaine, même s’il faut que je finisse à Tout le monde en parle. Mais je comprends mes collègues qui choisissent de ne pas le faire »

Isabelle Arseneau

D’autres professeur·e·s qui enseignaient de la matière sensible se sont résigné·e·s, au contraire, à délaisser certaines parties de leur cours, de peur de créer un malaise dans la classe. Au moins un·e professeur·e a affirmé au Délit qu’il·elle avait renoncé à enseigner certains pans de sa matière. « J’ai renoncé à parler de l’ouvrage de Vallières et de celui de Laferrière, [ce qui était prévu à l’origine], de peur de devoir encore une fois gérer un malaise général. J’en suis même venu·e à me sentir « coupable » du fait que ce mot se trouve dans notre littérature, et ce, dans de multiples textes, de manière parfois inopinée. »

« Je ressens une pression, elle n’arrive pas directement d’en haut, mais beaucoup de la salle de classe. Par contre, si je ne ressens pas de pression, je ne ressens certainement pas un soutien de la part de l’Université »

Isabelle Arseneau

Manque de soutien de l’administration

Face à ces incidents, le soutien de l’administration mcgilloise serait en effet lacunaire. La lettre publiée dans La Presse qualifiait les déclarations de l’administration de « tièdes et convenues », précisant qu’elles n’étaient « pas à la hauteur des fonctions exercées ». Pour Isabelle Arseneau, cette façon de faire serait caractéristique de McGill. « C’est assez mcgillois d’aller vers ce qu’on pense être “le juste milieu”. On a eu Ottawa, où le recteur a carrément lâché Lieutenant-Duval ; on a eu l’Université de Montréal qui a dit sans compromis, jamais ; et on a McGill qui essaie de se placer entre les deux. »

→ Voir aussi : La rectrice réagit à l’affaire de l’UOttawa

« Je ne ressens pas ce que mes collègues de l’UdeM ont ressenti lorsqu’ils ont reçu le message de leur recteur, qui a dit que la liberté académique est non-négociable », a ajouté la Pre Arseneau. Le 21 octobre dernier, le recteur de l’Université de Montréal Daniel Jutras a effectivement fait parvenir à sa communauté une déclaration analogue à celle de la principale Fortier. Il a entre autres annoncé qu’une « réflexion collective » s’amorcerait dans les prochaines semaines : « Ma salle de cours, comme l’Université, est d’abord et avant tout un lieu de liberté. Je dois pouvoir y exprimer n’importe quelle proposition, n’importe quelle idée que je suis capable de défendre rationnellement. J’accepte, en retour, de les exposer à la critique de tous ceux et celles qui participent avec moi à la conversation », pouvait-on lire dans sa déclaration.

« Si j’étais à l’Université de Montréal, je me sentirais plus en sécurité qu’à McGill. À McGill, je sens qu’on nous dit “essaie voir, si ça échoue on gérera au cas par cas ce qui risque d’arriver”. Je ne me sens pas appuyée si la situation dégénère, je ne sais pas jusqu’où et si l’Université me défendra même si ce que je fais est juste »

Isabelle Arseneau

Le Pr Bernadet, qui a cosigné avec Isabelle Arseneau la lettre de La Presse, en rajoute.

« On ne ressent AUCUN soutien de la part de l’Université, mettez-le en majuscule si vous voulez, absolument aucun soutien de leur part, à tous les paliers de la direction. Et je pense que quelque part, c’est la meilleure façon pour qu’il y ait une terreur qui s’exerce »

Arnaud Bernadet, professeur au Département

Nuancer l’alarmisme

Tous·tes les professeur·e·s du département ne partagent cependant pas cette lecture de la situation. Le Pr Alain Farah, qui est directeur des études de premier cycle et qui dit avoir reçu de nombreuses lettres de collègues inquiet·ète·s, a tenu à tempérer ce qu’il qualifie d’alarmisme. Lui-même se dit opposé à ce que l’on retire des œuvres du programme à cause de leur contenu, mais il ne croit pas que c’est véritablement ce que demandent les étudiant·e·s. Il croit plutôt que la plupart chercheraient à obtenir plus d’accommodements, ce que les professeur·e·s, à son avis, devraient être en mesure d’offrir.

→ Voir aussi : Vif débat sur la liberté académique à McGill

Par rapport à l’utilisation de certains mots en classe, il est convaincu que le fait de ne pas utiliser certains mots ne changera pas foncièrement la qualité de l’enseignement ni sa portée. Il note que leur usage n’était de toute façon pas très fréquent avant la controverse les entourant :

« Je m’amuse de voir des collègues soudainement se découvrir un intérêt pour les œuvres de Dany Laferrière ou pour le courant de la négritude »

Alain Farah, professeur au Département

Par ailleurs, il appelle ses collègues à faire preuve d’empathie, même s’il ne doute pas de leurs bonnes intentions. À son avis, plusieurs d’entre eux·elles, au moment de prendre position sur ces enjeux, oublieraient de prendre en considération les sensibilités des étudiant·e·s, ayant beaucoup moins connu la discrimination que certain·e·s élèves concerné·e·s.

Un incident déterminant

Au Département, on fait grand cas d’un incident survenu en octobre dernier et qui a eu de nombreux échos auprès de l’administration. Au milieu d’une séance consacrée à la littérature du 19e siècle, des étudiant·e·s ont confronté leur chargée de cours à propos de la présence du « mot en n » dans l’œuvre à l’étude. Le Délit a pu visionner les enregistrements de ce cours.

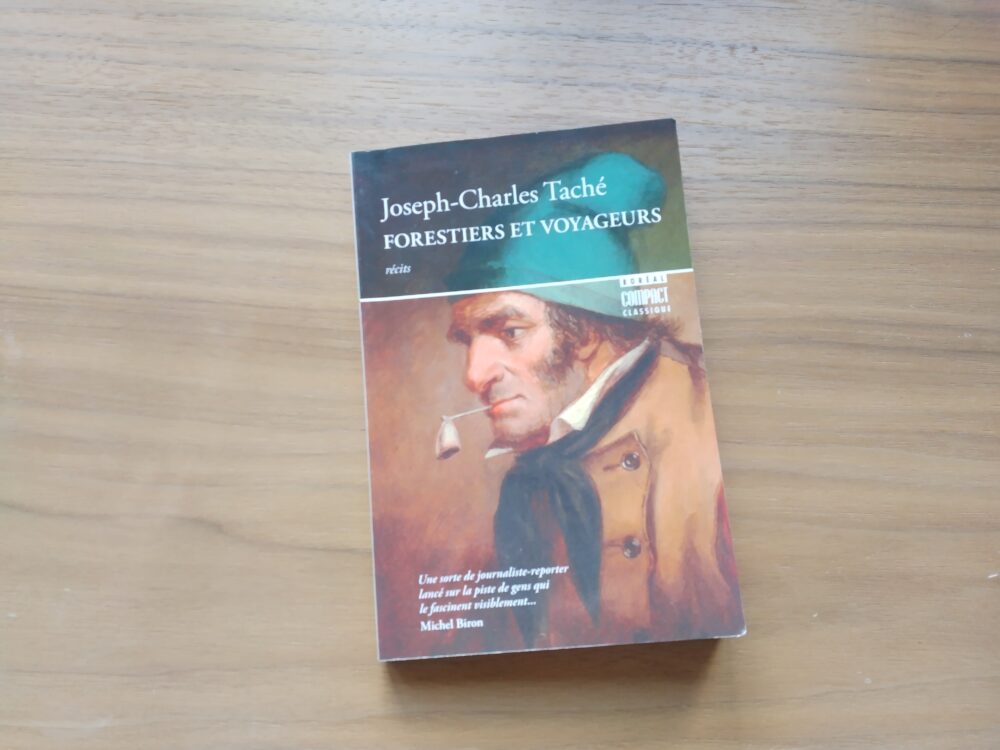

Le livre en question, Forestiers et Voyageurs, est un roman folklorique écrit par Joseph-Charles Taché en 1863. À la page 99, il contient l’expression « travailler comme des n**** », mais ne contient pas de représentations de personnes noires. Il contient aussi le mot « sauvage » à de très nombreuses reprises pour parler des personnes autochtones. La chargée de cours a déclaré ne pas avoir remarqué, lors de sa première lecture, que ce terme s’y trouvait.

« Moi, ça m’a beaucoup choquée. Ça ne m’a pas donné le goût de lire le livre après »

Une étudiante du cours

À la suite de cette première intervention, de nombreux·ses étudiant·e·s ont ajouté leur voix pour critiquer la présence de ces deux mots discriminatoires dans l’œuvre. Certain·e·s affirmaient que l’enseignante aurait dû avertir ses étudiant·e·s des occurrences de mots ou de passages offensants, afin d’éviter qu’un·e étudiant·e y soit confronté·e sans y avoir été préparé·e. D’autres ont discuté de la possibilité d’utiliser des éditions de ces livres dans lesquelles les mots et les passages offensants auraient été supprimés. Enfin, plusieurs étudiant·e·s se sont questionné·e·s sur la pertinence d’inclure de telles œuvres dans le cours.

Répondant à ces préoccupations, la chargée de cours a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait choisi de faire lire cet ouvrage. Elle a affirmé que cette œuvre, aussi offensante soit-elle, était le reflet des mentalités de son époque et qu’à ce titre, le racisme qui s’y trouve constituait, en lui-même, un objet d’étude intéressant pour mieux comprendre cette période. Comme contre-exemple, elle a affirmé qu’elle n’aurait jamais fait lire l’œuvre de Richard Millet, un auteur français contemporain que plusieurs commentateur·rice·s qualifient de sexiste et d’islamophobe. Selon elle, enseigner cet auteur et ses propos discriminatoires n’aurait pas un aussi grand intérêt académique, car ce ne serait pas représentatif de la société française de son époque.

Cette comparaison n’a pas plu à certain·e·s étudiant·e·s, qui ont dit en être offensé·e·s.

« Vous refusez de lire cet auteur parce que vous le trouvez extrêmement sexiste. Pour nous, le “mot en n”, c’est extrêmement traumatisant. Alors de voir que vous acceptez ce mot-là et que vous préférez utiliser l’œuvre, alors que vous refusez de lire un autre auteur parce que vous le trouvez sexiste, [ça nous dérange] »

Une étudiante du cours

« Je suis un peu mal à l’aise qu’on traite cette réalité-là comme un ‘sujet’ [d’étude], alors qu’elle se perpétue encore aujourd’hui »

Une étudiante du cours

En tentant de répondre aux étudiant·e·s, la chargée de cours a accidentellement prononcé le mot « n**** », s’excusant sur le champ de ce qu’elle a présenté comme une « erreur ». Auparavant, elle n’avait jamais fait l’usage de ce mot en cours, utilisant plutôt l’expression « mot en n ». À partir de ce moment, la plupart des étudiant·e·s ont fermé leur micro et leur caméra.

« J’avais pris le parti, depuis le début de l’année, de ne pas utiliser ce mot-là tel quel. Mais sur le coup, la situation était très stressante et il m’a glissé des lèvres alors que je réfléchissais encore à ce que j’allais dire »

La chargée de cours

Des étudiant·e·s noir·e·s qui participaient ont aussitôt condamné l’usage du mot, mais ceux et celles qui ont pris la parole ont semblé excuser en partie son geste à cause du contexte. Dans les semaines qui ont suivi l’incident, l’enseignante s’est excusée à plusieurs reprises, en classe et par courriel, d’avoir confronté les étudiant·e·s à ce mot, autant en le prononçant qu’en oubliant de signaler sa présence dans le livre.

Selon des informations obtenues par Le Délit, au moins deux plaintes ont été déposées auprès de l’administration par des étudiant·e·s. Ces plaintes ont mené à une rencontre avec un haut responsable de l’Université afin de corriger la situation. Ce responsable aurait « fortement suggéré » à la chargée de cours plusieurs mesures pour « reprendre le contrôle » de sa classe et éviter la controverse, en particulier en suggérant aux étudiant·e·s de ne pas lire l’œuvre en question et d’offrir des méthodes alternatives d’évaluation. Il aurait aussi été suggéré de ne plus lire de textes pouvant créer l’émoi. « Je n’ai pas été lâchée par mon université, mais je n’ai pas non plus été assistée pour vraiment réfléchir. Le but était surtout de calmer le jeu. »

« Ça n’est pas une solution dans laquelle je crois profondément. Comme enseignante, c’est sûr que je trouve paradoxal de presque inciter les étudiant·e·s à ne pas lire les œuvres alors que ma méthode d’enseignement est vraiment basée sur la lecture d’œuvres qui représentent chaque courant. Mais bon, il y a la théorie et la pratique ; j’avais juste envie que ça se calme et que je me fasse oublier »

La chargée de cours

La chargée de cours dit toutefois avoir appris de cette expérience. Elle précise qu’elle est en faveur d’accommoder le plus possible les étudiant·e·s afin que toute la matière leur soit accessible, par exemple en annonçant à l’avance la présence de mots offensants ; c’est d’ailleurs ce qu’elle avait décidé de faire depuis le début de l’année. Elle s’attend à ce que ces étudiant·e·s fassent preuve d’indulgence envers d’inévitables erreurs ou omissions, mais elle affirme qu’à l’avenir elle fera preuve de davantage de précautions pour épargner à ses étudiant·e·s de malencontreuses expositions. « Je ne suis pas de ceux ou celles qui plaident pour une pédagogie de l’inconfort, même si j’en comprends l’intérêt. Je crois que pour bien enseigner, il faut faire face à une classe qui n’est pas inconfortable. »

« Prendre leçon de l’histoire »

Même s’il est très sceptique face à la volonté de retirer des textes du programme, le Pr Mbaye Diouf, qui enseigne les littératures de la francophonie au Département, estime qu’il faut prendre au sérieux les griefs exprimés par les étudiant·e·s. Il constate que nous passons à travers une période où les questionnements sur le racisme et sur l’identité noire sont exacerbés. « Il faut replacer ça dans le contexte historique, avec tous les débordements qu’on voit aux États-Unis, avec le clivage racial de plus en plus grand, avec la mort de George Floyd, avec toutes ces choses qui rebondissent sur le Canada. »

Dans ce contexte, il croit que les professeur·e·s pourraient essayer d’offrir des mesures d’accommodement aux étudiant·e·s : « On ne peut pas simplement dire que ces gens-là n’ont pas raison. On peut être dérangé par ça, par rapport à sa situation personnelle ou simplement par tout ce qu’on entend et ce qu’on voit autour de nous en ce moment. Est-ce qu’il faut des ajustements ? Sans doute. Lesquels, je ne sais pas ; il faudrait qu’un comité réfléchisse sérieusement à la question. »

En revanche, il est inflexible quant à l’idée de retirer des œuvres du programme parce qu’elles contiennent des mots offensants ou de les présenter en retirant les mots problématiques. À son avis, il faut utiliser les ressources du passé, même si elles font polémique, « non seulement en les plaçant dans leur contexte historique mais en les restituant selon leurs propres termes ». En passant à côté de certains mots ou de certaines œuvres, à son avis, on passe à côté des rapports sociaux et des discriminations qui ont existé par le passé.

« On prend toujours leçon de l’histoire. L’objectif, pour moi, ce n’est pas de rejouer l’histoire, mais de recréer le présent et de préparer l’avenir. On ne peut pas faire ça en faisant table rase de tout pan de l’histoire, de récits et de textes. Il y a des milliers de romans, écrits par des Blancs ou par des Noirs, qui contiennent le mot « n***** », et autant de contes, de chansons ou de récits »

Mbaye Diouf, professeur au département

L’avis des associations étudiantes

L’association étudiante du Département, l’AGELF, n’a pas souhaité se prononcer sur ces enjeux. Du côté des représentant·e·s de l’Association étudiante de l’Université McGill, les avis sont mitigés. Ayo Ogunremi, le v.-p. aux Affaires externes, a indiqué au Délit qu’il n’était personnellement pas en faveur de censurer des œuvres à cause de la présence de mots offensants. De son côté, le·a v.-p. aux Affaires universitaires Brooklyn Frizzle a déclaré qu’il fallait le plus possible adapter le programme aux étudiant·e·s, qualifiant de « très difficilement justifiable » toute décision académique qui aurait pour résultat de mettre un·e étudiant·e mal à l’aise.

« Ce serait vraiment injuste pour les étudiant·e·s qu’un·e professeur·e fasse valoir sa propre vision de l’éducation et de la matière qu’il·elle enseigne au détriment de la capacité des étudiant·e·s à assister au cours. Est-ce vraiment si difficile de trouver des œuvres qui ne contiennent pas d’insultes racistes ? »

Brooklyn Frizzle, v.-p. aux affaires universitaires de l’AÉUM

Le·a v.-p. ne croit pas qu’il serait une bonne chose de créer une liste de livres qu’on ne pourrait plus enseigner, ce qui constituerait un « dangereux précédent » à son avis. Iel a en revanche suggéré à l’Université de créer un comité composé d’étudiant·e·s et de professeur·e·s qui se chargerait de recevoir des plaintes d’étudiant·e·s mal à l’aise et de déterminer si une œuvre pourrait être enseignée. « Tout est une question de contexte. Si le cours était enseigné par une personne noire, par exemple, ce serait déjà une situation très différente. »