Tungstène de bile, c’est la mise en scène des seize nouvelles du recueil éponyme de Jean-François Nadeau, paru en 2013 aux Éditions de l’Écrou. On avait alors dit de ses poèmes urbains qu’ils étaient « écrits pour être récités ». Assise dans la petite salle Jean-Claude-Germain du Théâtre d’Aujourd’hui, j’ai plutôt l’impression de voir des piécettes « jouées pour être lues ».

Les mots

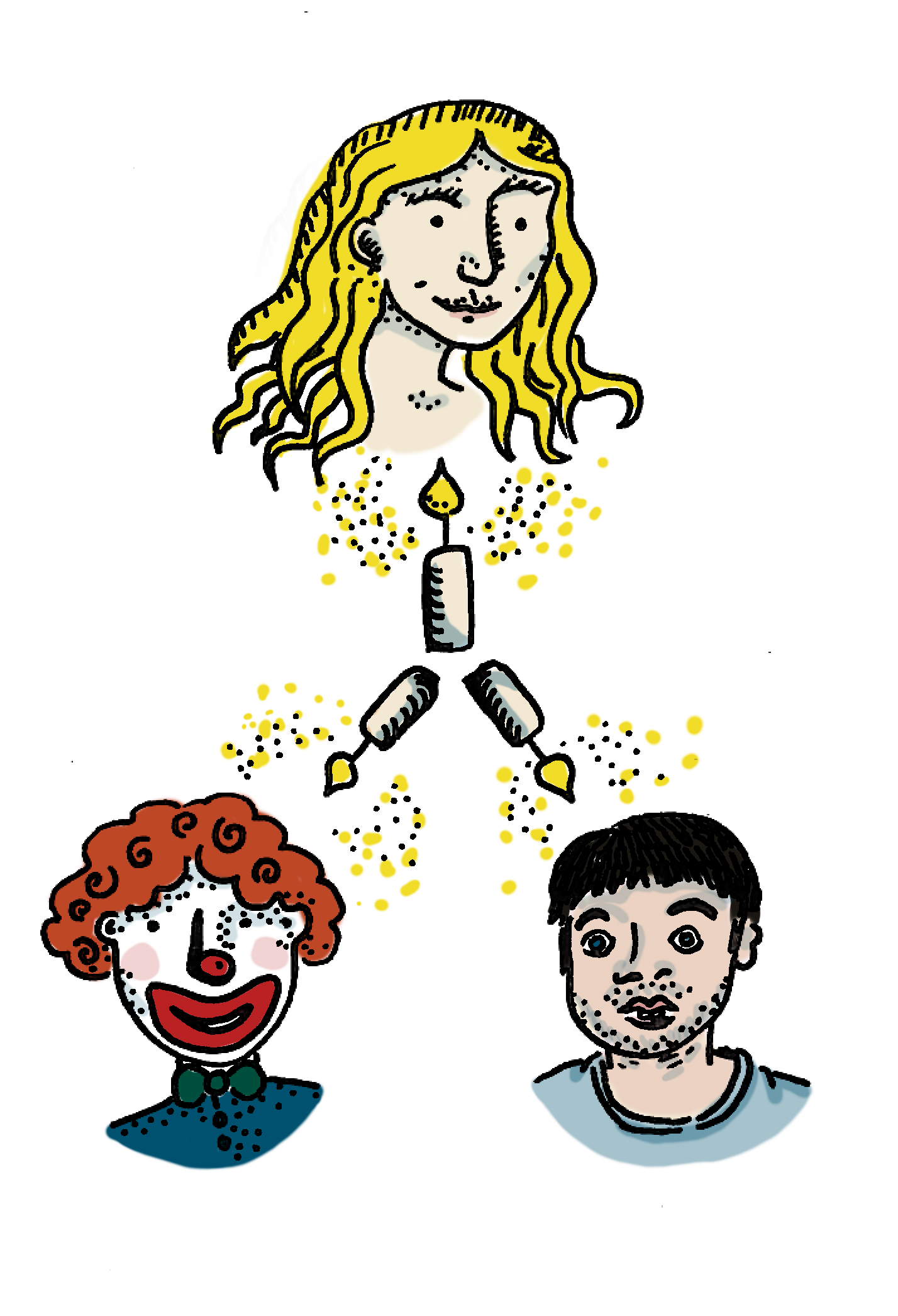

La transposition scénique pouvait s’imposer parce que chacun des poèmes propose une histoire, un quotidien, des personnages définis, et chacune peut appeler une ambiance. C’est l’auteur lui-même qui raconte et il joue juste. La scénographie (Jonas Bouchard) est inventive et quelques accessoires (Elen Ewing) permettent d’enfiler seize récits disjoints sans cassure. Seize cocons reliés par le seul fil de l’observation humaine. Il y a Maureen, caissière, la soixantaine, qu’invite Clément, belles dents, un soir d’Halloween ; il y a Robert-de-Laval-qui-se-donne-de-petits-défis-de-motricité-fine-en-essayant-de-trouver-le-début‑d’une-roulette-de-tape-pendant-que-sa-fille-une-excellente-gouteuse-grelotte‑d’ecstasy-parce-qu’elle-lui-a-promis-un-carême-sans-mari-ni-bière ; il y a l’autre avec sa voix d’elfe ; la cousine habillée trop sexy dans un party de Noël ; la voiture abandonnée dans la sloche ; il y a toi, spectateur, qui souris intérieurement parce que tu vois exactement ce que l’auteur décrit.

Voilà justement la force du texte de Nadeau, sa précision. La magnification de l’anodin dans la lumière crue des néons de la salle d’observation. Ce sont des petits éclats de quotidien qui sont livrés sur la lame froide et brillante du scalpel du poète moderne. Des fois, ils brillent, mais ils gisent quand même. Je dissèque, je segmente, je regarde tes tripes, je commente ton gut feeling. Il y a « bile » dans le titre, après tout. Un cafard qui oublie de rimer, une très lointaine colère, plutôt une rage impuissante et effacée par l’aspirateur de catalogue du banal. On infuse un petit sachet d’amertume et de tendresse et on boit à petites gorgées des drames ordinaires, des tragédies de lave-auto, des historiettes sans chutes, d’autres qui éraflent les genoux, des portes qui grincent et un peu d’absurdité Pepsi® avec ça.

La lumière

« Bile », certes, mais aussi « tungstène », qui est le métal avec lequel on fait les filaments des ampoules. On a parlé d’incandescence, on a parlé de lumière. Les éclairages, conçus et assurés par Étienne Boucher, sont fantastiques, mais la lumière de l’ensemble est tantôt crue comme les néons d’un gym, tantôt glauque comme une branlette derrière une station de métro. Ce qui est certain, c’est qu’il n’y a pas d’aurore. La franchise, ou plutôt la réverbération du quotidien dans son propre miroir, une galerie de portraits brossés avec un grain rugueux.

La lucidité est un peu méchante parce que les observations sont justes. Le résultat est un perpétuel sourire en coin. C’est plus fin. La langue, sans être recherchée, présente de belles trouvailles. C’est plutôt un écrin à l’observation. La poésie rejoint tantôt les Vulgaires machins, tantôt la concision triste des sous-entendus d’une rubrique nécrologique. Enfiler des perles un peu gibbeuses, suspendre des instantanés sur une corde à linge de quartier tranquille, plaquer les cartes en jouant au solitaire en pensant quand même à ses vieux péchés.

Il y a dans Tungstène de bile quelque chose du paradoxe du papier bulle, un quotidien matelassé de petites cloques, qui, chacune, implore secrètement qu’on la fasse éclater pour qu’enfin, et pour un seul et ultime instant, elle puisse grincer de sa propre voix.

Le temps

Une heure quarante sans entracte. On comprendra l’auteur de n’avoir pas voulu s’amputer, ou de n’avoir pas su de qui se délester, mais certains (surtout ceux qui carburent au macro et qui sont insensibles à la beauté des fractales illustrée dans les sommités de choux-fleurs), finiront par trouver le temps long. Appréciatifs, reconnaissants, mais saturés. Sans doute était-ce difficile à éviter : les transitions ont beau être souples et inventives, l’autonomie des historiettes fait obstacle à la montée dramatique. On sent un dessein d’apothéose, avec la succession des numéros musicaux vers la fin, mais les bramements de Stéfan Boucher, le comparse qui occupait jusque-là adroitement sa console et l’espace scénique de son bruitage, judicieusement confiné à quelques répliques tassées et senties ou à piquer de ses rifs maîtrisés les tableaux les plus statiques, déconcertent, dérangent. Bah, les ampoules grésillent toutes, lorsqu’on écoute bien.