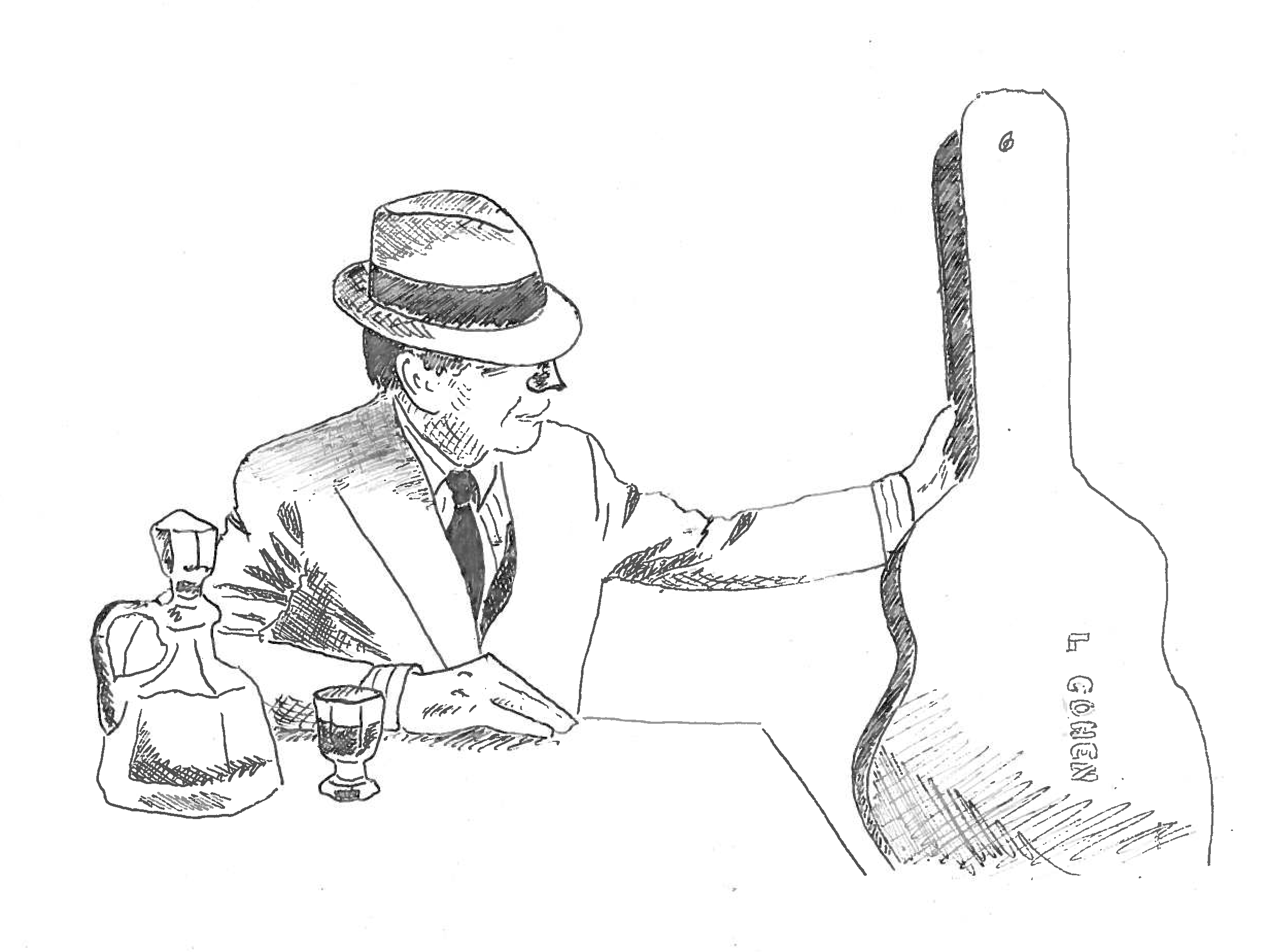

La sagesse n’attend pas le nombre des années mais elle grandit indubitablement avec. Soixante ans après avoir remporté le premier prix du concours de poésie organisé par le McGill Daily (avec « The Sparrows », édition du 7 décembre 1954), Leonard Cohen nous prouve en neuf chansons qu’il n’a rien perdu de sa vision. Son album Popular Problems, paru le 22 septembre, est un chef d’œuvre de plus pour le Montréalais.

Produit par Patrick Leonard, qui officiait déjà sur Old Ideas, paru en 2012, le disque créé une atmosphère grave et profonde, portée par des claviers blues et des basses prononcées. L’évolution musicale, loin des arpèges épurées de The songs of Leonard Cohen, ne plaît pas à tout le monde. Dans un article du National Post paru le 24 septembre, l’écrivain et musicien Dave Bidini déplorait l’utilisation massive de synthétiseur et autres « machines » sur ce disque. Selon lui, cela créait une atmosphère « programmée et robotique ». Il est vrai que les amateurs de folk traditionnel (guitare/voix) seront peut-être surpris, notamment par « Nevermind»… Mais tout n’est pas radicalement nouveau : les choristes féminines, véritable marque de fabrique de Leonard Cohen, sont présentes tout au long de l’album pour donner la réplique à la voix de crooner du « Canadien errant ».

En quête d’une vérité

Leonard Cohen développe ses thèmes de prédilection dans cet album, la sexualité mise à part. Laissant toujours une part de mystère dans ses chansons, le poète laisse à ceux qui l’écoutent le soin de trouver à certains textes leur propre dénouement. Popular Problems est donc une œuvre aboutie car elle n’est pas —à l’image du reste de la discographie du Canadien— exclusive. Les interprétations sont larges, et la catharsis n’en est que plus grande. Car la force de la poésie repose, selon Leonard Cohen, dans le fait qu’elle rend la « souffrance (…) acceptable ». À chaque « problème » sa chanson.

Au cœur de cet album se trouve le constat de l’absurdité des destins, et les frayeurs et questions que cela engendre. « A street », poignante, évoque l’amitié, la trahison, la guerre. Qui semblent futiles au regard de la course du monde, qui finira en ruine : « Je serai debout au coin/ Là où il y avait une rue ». L’ordre mortel des choses est inéluctable. En témoigne l’Apocalypse, toile de fond de « Almost like the blues », et le temple, mis à bas dans « Samson in New Orleans ». Où à Jérusalem, on ne sait plus, tant les références bibliques abondent. La judaïté de Cohen, et son insatiable questionnement spirituel s’invitent également sur « Born in Chains », cantique sombre chantant le doute, Dieu cédant le pas aux ténèbres…

La seconde partie de ce disque est dominée par une exploration du rapport entre le temps et l’amour. Les allusions au passé, à l’inéluctable, à l’Apocalypse font transparaître les angoisses de Cohen, qui revendique le droit à la lenteur sur « Low ». Le seul moyen, selon lui, de construire un amour durable, opposé à la passion qui « va ». Dans « Did I ever love you », poignant dialogue entre le chanteur et ses choristes, Cohen s’interroge sur le sens de ce sentiment. L’amour existe-t-il seulement ? Peut-il durer ? Tout semble vécu dans cet album, et tout y est relatif : « il y a une vérité qui vit/ Il y a une vérité qui meurt », rappelle le poète sur « Nevermind ». À chacun de s’inspirer de cette légende de 80 ans pour la découvrir.

Pour clore l’album : « You got me singing », sur fond d’arpèges à la guitare sèche, sonne comme un testament. Dans les quelques minutes que dure la chanson résonnent près de 50 ans de poésie, de musique, de vie. Des amours éphémères à la fin du monde. Du désir de fuir à « Hallelujah ». Cohen, en somme.

Toujours aussi grave, mais peut-être moins déprimé que par le passé, le poète montréalais livre un grand album , qui s’écoute en fermant les yeux. La voix nous berce, les textes nous portent, it’s almost like the blues…