À l’occasion des Semaines de sensibilisation aux cultures autochtones, un atelier de cuisine a été offert dans la Maison des peuples autochtones sur le campus de l’Université McGill. Mené par Marlowe Dubois, conseiller aux étudiants autochtones à McGill, l’atelier a été une initiation pédagogique à l’un des plats de base de la culture autochtone : la banique. Il s’agit d’un pain simple, inspiré à l’origine de recettes européennes et qui s’est ensuite forgé une identité distincte auprès des communautés autochtones. Son histoire est marquée par sa transformation culturelle : d’abord liée au déplacement forcé et aux rations alimentaires, elle a peu à peu acquis un rôle significatif.

Pour beaucoup de communautés autochtones, le 19e siècle a été marqué par un changement drastique des habitudes alimentaires. Alors qu’elles ont été confinées dans des réserves aux terres infertiles et inconnues, les aliments de base traditionnels ont été remplacés par des rations alimentaires fournies par le gouvernement. Ces rations se limitaient à des aliments de base et peu équilibrés (dont la farine, le saindoux et la viande ultra-transformée comme le Spam) exacerbant l’insécurité alimentaire au sein des communautés. C’est durant cette période trouble que sont apparues les premières formes de banique. Avec une base de farine, d’eau et de gras, la banique a pu être préparée avec les rations limitées. « La nourriture est le résultat de ce qui est à votre disposition (tdlr) », nous rappelle M. Dubois. Avec le temps, la banique s’est transmise de parents à enfants, devenant un plat familial avec des variétés spécifiques aux communautés. Sa saveur simple fait de la banique un pain polyvalent, qui peut accompagner une variété de plats différents, ce qui a donné naissance à des idées telles que le « burgerbanique » ou les « tacos-banique ».

Retour en cuisine

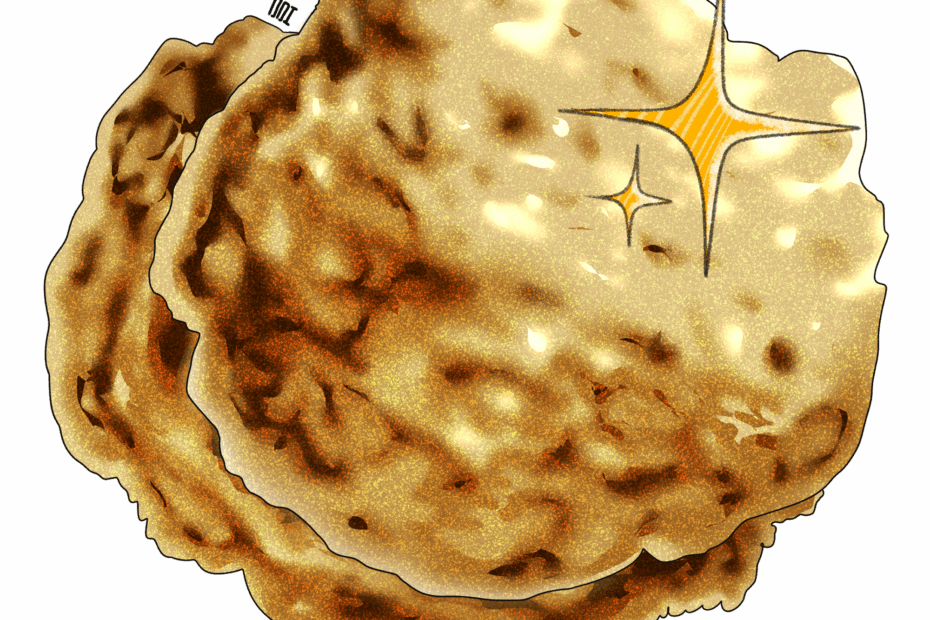

Sur l’îlot central de la cuisine, M. Dubois commence à combiner les ingrédients : la farine, le gras du bacon, l’eau, un peu de sel, de bicarbonate de soude, et de sucre. Normalement, il utilise de la levure naturelle, mais à cause du temps limité (cela aurait exigé le temps de lever), la levure chimique va suffire. Une fois les ingrédients bien intégrés, c’est l’heure du malaxage. Pendant une quinzaine de minutes, les mains de M. Dubois travaillent sur la pâte alors qu’elle commence à prendre forme. Une fois que la pâte peut être étirée au point d’être translucide (le window pane test), elle est prête.

De là, deux méthodes de cuisson sont les plus courantes. Premièrement, on peut placer la banique dans un four bien chaud (autour de 400 degrés Fahrenheit) pour la cuire comme un pain traditionnel. Au bout de 20 minutes, une fois que la croûte a bruni, on la retire du four pour éviter qu’elle se dessèche. Une autre méthode courante consiste à frire la banique, ce qui rappelle un beignet plat ou une queue de castor. La méthode de préparation est pareille, sauf que la friture donne à la banique une texture bien plus croustillante. C’est excellent lorsqu’on la trempe dans de la confiture de baies réchauffée !

La perception de la banique a beaucoup évolué depuis ses origines. Ce qui a commencé malheureusement comme une conséquence du colonialisme est aujourd’hui ancré dans la culture autochtone, indispensable pendant les pow-wow et diverses fêtes à travers le continent. « Avec le temps, parce que ça fait quelques centaines d’années et que les gens ont grandi avec ça, c’est devenu moins un aliment de base à cause de la nécessité et plus un aliment de base à cause des liens familiaux », conclut M. Dubois.