Au fil du temps, plusieurs penseurs se sont penchés sur l’effondrement, le manque, le malheur. Mais que dire de l’espoir, cette force qui soulève sans bruit ? Dans son dernier ouvrage, Une brève histoire de l’espoir, l’essayiste Mathieu Bélisle s’empare de cette question en traversant l’histoire des civilisations, des religions et des imaginaires collectifs. Nous avons eu la chance de le rencontrer pour comprendre ce qui, selon lui, continue à tenir le monde debout.

Le Délit (LD) : Nous avons souvent délaissé l’espoir au profit de thèmes plus rationnels ou critiques. Pourquoi est-ce si important, selon vous, de réhabiliter l’espoir, et particulièrement aujourd’hui ?

Mathieu Bélisle (MB) : Parce que tout le monde va mal. Il y a une crise de l’avenir et une perte d’élan. Aujourd’hui, on dirait qu’on peut très facilement raconter des dystopies. On peut en produire presque à volonté, mais on n’arrive plus à penser le meilleur. On est éduqués aussi à penser à ce qui manque, à ce qui fait défaut. Pour moi, c’était vraiment la volonté de donner confiance aux plus jeunes, à mes étudiants, à mes filles, aux garçons. À tout le monde qui m’a poussé à me pencher sur la question. Des fois, on a tendance à penser qu’on vit dans la pire époque. Évidemment, aujourd’hui, on ne dirait pas cela sur le plan technologique, parce qu’on a des avantages. Mais, sur le plan politique, sur celui de notre rapport au temps et peut-être aussi de la pression sociale, on ne se rend pas compte que ça n’a jamais été évident. Il faut croire au futur, parce que, si on n’y croit pas, on devrait arrêter tout de suite. Si on ne le fait pas, c’est qu’au fond, il y a quelque chose en nous qui nous dit que le monde va continuer malgré tout. C’est ce quelque chose en nous que je voulais chercher, et je me suis rendu compte que, souvent, nous les intellectuels, avons de la difficulté à penser ce qui est proche de la vie. On a beaucoup plus de facilité à penser à ce qui nous place en porte-à-faux, en recul.

LD : Il y semble y avoir un retour aux valeurs traditionnelles et à la religion ces dernières années, et en particulier aux États-Unis. Ce phénomène serait-il pour plusieurs personnes un moyen de se rassurer, en « revenant à la norme » ? En se rapprochant de la religion, notamment.

MB : C’est intéressant parce qu’on voit que ça fait plus de 2 000 ans qu’on est dans le milieu religieux, et il continue d’y avoir des retours impressionnants. Dans le cas des États-Unis, j’ai l’impression que c’est un pays très étrange parce que c’est le plus riche, le plus puissant, où beaucoup de gens veulent encore aller. Et, paradoxalement, c’est là où on ressent le plus l’approche de la fin. Ce retour religieux, actuellement, je le sens donc beaucoup comme marqué par une sorte de mentalité d’assiégé. Il y a aussi une démission, je trouve, dans le sens où c’est comme si l’on se repliait dans la religion et que l’on attendait véritablement la fin. Le monde va trop mal, tout va trop mal. C’est comme le dernier recours. Donc, ce n’est pas une religion qui est tournée vers la vie, malheureusement. Au fond, c’est presque une manière de se détacher du monde.

« Plus je remontais loin en arrière, plus je me rendais compte qu’en fait, je trouvais les clés pour que le monde continue. Parce que la fin, on l’a vécue plein de fois »

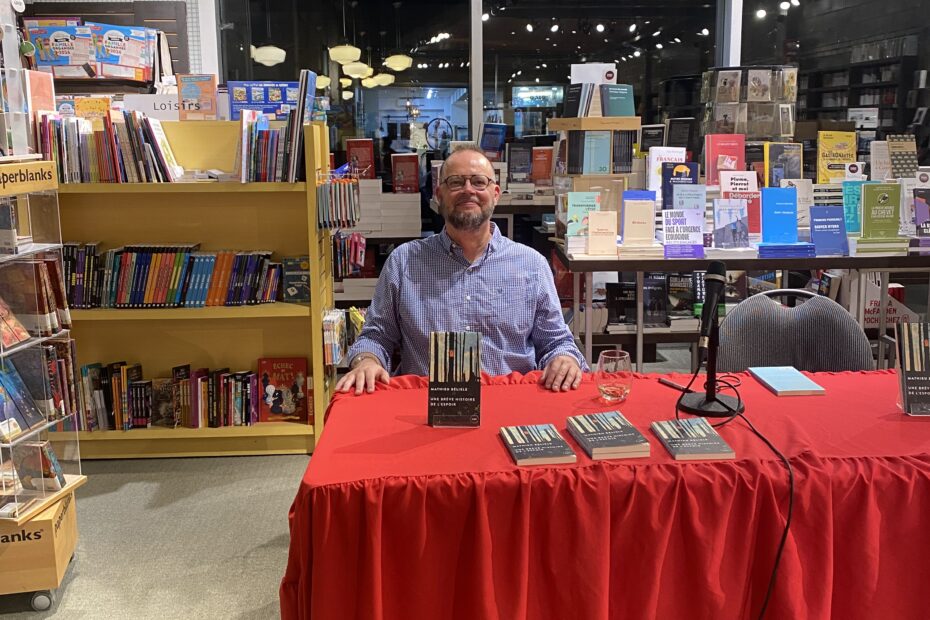

Mathieu Bélisle, auteur d’Une brève histoire de l’espoir

LD : Vous parlez dans votre livre des ultra-riches qui se préparent à la fin du monde. Serait-ce parce qu’ils ont les moyens d’abandonner l’espoir, les moyens financiers et technologiques de chercher d’autres alternatives à notre monde si ce dernier s’effondre, alors que la majorité de la population n’a pas cette chance ? Tout ce qu’ils ont, c’est justement l’espoir.

MB : Il y a un moment où j’ai constaté que la dépression était un phénomène particulièrement prévalent dans les sociétés riches. Je ne veux pas dire que, dans les sociétés pauvres, il n’y a pas de problèmes de santé mentale. Mais peut-être qu’à un moment, on a déjà tout. Tout est planifié, tout est prévu. Donc l’espoir devient inutile ou, en tout cas, on ne le sent pas. Curieusement, c’est ça qui nous rend déprimés. Pour revenir aux ultra-riches, je me suis rendu compte que ces gens-là pratiquent l’espoir à une échelle tellement individuelle, tellement individualiste, qu’en fait, eux, ça ne les relie pas aux autres. Ils ont misé sur leur ambition, leurs affaires et leurs projets, puis ils sont devenus très riches. À un moment donné, ils ont découvert qu’ils étaient en réalité seuls et que tous leurs pouvoirs, leurs ambitions et leurs succès s’étaient peut-être faits au détriment du bien commun. Et à ce moment-là, que leur reste-t-il ? Ils se sont détachés. C’est un groupe où il y a énormément de désir individuel, mais pas de désir collectif. Je trouve que l’espoir est une vertu qui nous relie.

LD : Peut-on réellement espérer sans quelqu’un sur qui s’appuyer ?

MB : Je pense que même seuls, l’espoir nous relie à ce que j’appelle une communauté imaginable, une communauté d’absents. L’espoir, d’abord, c’est ce qui relie le passé et l’avenir, qui nous met dans un mouvement qui va du passé vers l’avenir, à l’inverse de la nostalgie qui va de l’avenir au passé, voulant empêcher le mouvement. Je dirais que oui, mais que même dans la solitude, on communie malgré tout avec d’autres absents. On communie avec un auteur, on communie avec un philosophe, on communie avec une idée, aussi, qui nous rattache au monde.

LD : Que devrait-on retenir du passé pour nourrir notre espoir en l’avenir ?

MB : Je pense que ce qu’il faut retenir, c’est l’extraordinaire vitalité des humains, leur ingéniosité. C’est aussi leur capacité à se donner des raisons de continuer. Cela dit, je ne me place pas dans une position de supériorité par rapport au passé. J’ai l’image que le passé nous donne toute cette accumulation, qui crée une sorte de promontoire sur lequel on peut se placer, devenir comme les nains juchés sur l’épaule des géants. Il y a des chemins qu’on a empruntés, puis à un moment, on est arrivé à un cul-de-sac. Il a fallu trouver de nouveaux motifs pour poursuivre l’aventure. Cette quête-là m’impressionne.

« Je trouve que l’espoir est une vertu qui nous relie »

Mathieu Bélisle, auteur d’Une brève histoire de l’espoir

LD : Est-ce qu’écrire ce livre vous a redonné espoir dans le monde ou vous a plutôt découragé ?

MB : Ça m’a donné espoir. Je crois que ça m’a vraiment apaisé. Je ne suis pas naïf, mais ça m’a apaisé parce que je me suis rendu compte que le pire n’est pas certain, que les humains ont aussi plus de résilience qu’on pense. Ce dont je voulais me rappeler, c’est qu’on est dans une époque où ce qui domine beaucoup, ce sont les discours que j’appellerais déclinistes ou crépusculaires. On est toujours dans l’image qu’il est « minuit moins une ». Ces discours sont là pour nous secouer, mais je ne pense pas qu’ils aient cet effet-là. Je pense qu’ils nous poussent plutôt à une sorte d”« aquabonisme » [de la question « à quoi bon ? », ndlr]. Dès lors, on n’est pas en train de s’occuper du monde et ça commence par ce qui est proche de nous. Je sais qu’on aime toujours penser à des grandes révolutions à l’échelle planétaire, mais en fait, ça se passe dans le monde qu’on habite. Si le monde continue, ça veut dire qu’il faut recommencer à penser à long terme aussi. On est pris dans une boucle, une spirale que j’appellerais présentiste : avec les informations en continu, et les réseaux sociaux accélérateurs et propagateurs de mauvaises nouvelles, on est peut-être dans un rapport avec un présent bouché ou qui tourne sur lui-même, allant de catastrophe en catastrophe. On s’alimente six heures, huit heures par jour du discours en continu sur le monde. Il n’y a aucun moyen d’espérer parce qu’on est pris dans une immédiateté qui, en fait, nous rend absent au vrai monde ; on est dans sa projection, dans sa représentation. Les nouvelles en continu provoquent un découragement tout aussi continu. Mon idée, c’est de dire qu’il faut prendre un pas de recul. Pas nier ce qui se passe, évidemment. Mais il y a un moment où on en sait tellement qu’on ne fait que mesurer notre impuissance quotidiennement. Prendre un pas de recul, puis écrire l’histoire de l’espoir, c’était pour moi retrouver cette longue perspective. Et curieusement, plus je remontais loin en arrière, plus je me rendais compte qu’en fait, je trouvais les clés pour que le monde continue. Parce que la fin, on l’a vécue plein de fois.