Au moment d’écrire ces lignes, je me trouve devant le consulat italien, un bâtiment facilement reconnaissable grâce aux deux drapeaux plantés devant sa façade : l’un italien et l’autre de l’Union européenne (UE). Au premier regard, ces symboles nous paraissent anodins. Après tout, cela fait plus d’un siècle que Garibaldi a réuni les cités-États d’autrefois, et plus de trente ans que l’Italie fait partie de l’UE. On peut donc en déduire que, dans le contexte canadien, ces symboles ne posent aucun danger à l’unité nationale et constituent au contraire le témoignage d’une amitié durable entre l’Europe et le Canada.

Pourtant, si j’osais transporter ce même drapeau européen en Russie, il me paraît peu probable que j’en sorte indemne : au mieux victime de harcèlement, au pire exposé à une forme de violence étatique ou populaire.

Comment expliquer cette variance dramatique d’interprétation et de réponse émotionnelle à de simples symboles ? Je vous propose, dans cette enquête, de vous pencher sur cette question à travers une analyse du rôle du symbole dans nos sociétés contemporaines et une critique du militantisme symbolique.

Marqueur de l’identité

La sémiologie est l’étude des symboles. Cette pratique quasi scientifique a été fondée par des penseurs célèbres, tels que Ferdinand de Saussure et Roland Barthes, qui expliquent que la fonction du symbole est de mettre en relation le signifiant (image, mot) avec le signifié (idée, concept). En partant de cette conception de celui-ci, nous pouvons comprendre son importance et son ubiquité. Il suffit de penser au pictogramme d’homme et de femme à l’entrée des toilettes : ce simple symbole nous réfère au concept du genre, et nous indique même si nous sommes autorisés à entrer aux toilettes ou non.

Mais les symboles ne sont pas toujours aussi futiles. Bien au contraire, ces derniers sont souvent au cœur de polémiques et de conflits en raison du rôle qu’ils jouent sur l’identité. Comme le résume Juliet Johnson, professeure de science politique à McGill, les symboles sont « une manière abrégée pour les personnes de s’identifier entre elles et auprès du reste du monde (tdlr) ».

On pourrait alors déduire que plus un groupe s’élargit , plus il devient difficile de former une identité commune et uniforme. Or, cette rationalité intuitive ne prend pas en compte la fonction cohésive du symbole. Son caractère « non-spécifique » et « facilement reconnaissable » lui donne le pouvoir de maintenir l’unité d’un groupe ou, dans certains cas, de fragmenter ce même groupe en plusieurs identités distinctes . Cette capacité accorde au symbole un prestige incontestable, le situant au centre des débats sociaux et facilitant donc son entrée dans la sphère politique.

Crucifix à l’Assemblée de Québec : un symbole qui dérange

Les expressions issues du milieu clérical nous le démontrent mieux que la statistique quelconque : la culture québécoise est hautement influencée par la religion catholique. Cependant, il est important de souligner que cette influence ne se traduit pas dans la sphère politique en raison de la laïcité d’État. C’est dans ce contexte d’ambiguïté que, perchée discrètement dans le coin de la salle du conseil de la ville de Québec, une figure du Christ sur la croix suscite un degré d’attention qui pourrait, au premier abord, nous surprendre.

Toutefois, en vue de notre analyse révélant la valeur disproportionnée des symboles, cette polémique à la fois sociale et politique nous paraît quasiment inévitable. Pour comprendre les enjeux de ce débat, quant à la validité de la présence d’un symbole religieux dans un lieu public, il suffit de disséquer le symbole en question tout en prenant en compte les dimensions constitutives de son contexte.

Jésus-Christ est le messie et martyr du christianisme, une religion qui a donné lieu à une mythologie complexe et étroitement liée avec la société et les institutions politiques. Cependant, ayant assimilé la laïcité comme principe social, le gouvernement de la ville de Québec se retrouve maintenant déchiré entre conservatisme et libéralisme.

Au centre de cette fissure s’illustre un conflit entre deux symboles, la Constitution et le Christ. Cet affrontement symbolique est le microcosme d’un débat identitaire, opposant différentes conceptions de l’identité québécoise. Ces dernières sont guidées par le vécu individuel, mais aussi par les mouvements politiques et les médias, qui reprennent les symboles et leur accordent de nouvelles significations. C’est pour cela que Jésus, qui, dans son temps, aurait été considéré comme un révolutionnaire, devient dans l’époque moderne associé à des tendances conservatrices.

Comme nous pouvons donc le déduire, la signification des symboles est dynamique. Professeure Johnson nous aide à comprendre : « Un symbole peut passer du banal au très évocateur selon un moment politique particulier et selon qui en fait l’usage. »

Mais d’autres instances de ce phénomène existent. Prenons par exemple le mouvement Make America Great Again ; la référence que fait ce slogan à une ancienne Grande Amérique est simplement une appropriation et une réinterprétation de l’histoire des États-Unis. En dépit de sa croissance économique fulgurante, l’Amérique du 20e siècle était loin d’être un environnement accueillant pour les minorités raciales et les gens les plus pauvres. La Grande Amérique à laquelle Trump se réfère n’est pas celle de Martin Luther King ou de Franklin D. Roosevelt, mais plutôt celle de Richard Nixon et de Ronald Reagan.

Reconnaissance symbolique : un combat utile ?

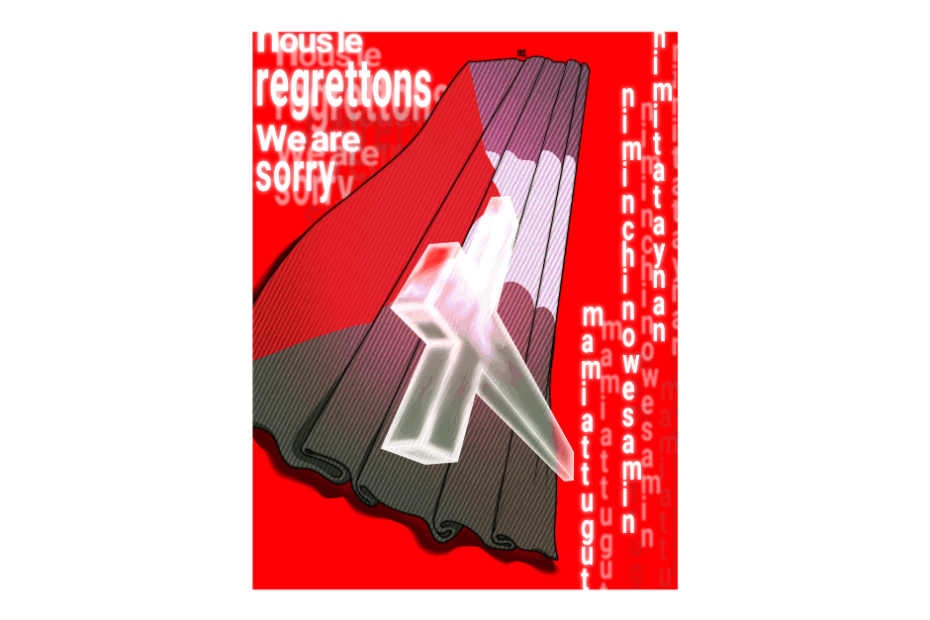

Marginalisées par la société, les communautés autochtones du Canada refusent désormais de laisser oublier le tort qui leur a été fait. Soutenues par d’autres groupes sociaux et, dans certains cas, par des instances gouvernementales, elles exercent une pression considérable sur les gouvernements fédéraux et municipaux pour obtenir gain de cause. Ces communautés militent pour l’institutionnalisation de nombreux symboles, tels que la reconnaissance de l’appartenance du territoire à leurs ancêtres ou encore la commémoration de figures et d’événements historiques de leur culture.

Cependant, cette forme de militantisme – œuvrant à des fins symboliques – est souvent caractérisée comme superficielle, n’aboutissant pas toujours à des changements tangibles pour les communautés autochtones. Cette réalité nous amène à nous poser la question : est-ce que ce militantisme symbolique est une stratégie efficace qui mène à l’intégration progressive des autochtones, ou n’est-il qu’une distorsion mise en œuvre pour canaliser la frustration et le mécontentement ressentis par ces communautés ?

Professeure Johnson répond : « C’est là la promesse et le danger du changement symbolique et du capital symbolique. Il inscrit dans l’espace public qu’un tort a été commis dans le passé, que les nations autochtones sont toujours présentes et ont des droits, et que l’État canadien a la responsabilité de les reconnaître et de les intégrer. En même temps, si cela devient un remplacement à toute action concrète, alors il y a un problème. Si les responsables gouvernementaux peuvent dire : “Nous avons fait notre reconnaissance de territoire, tout est réglé”, alors l’acte symbolique devient, en un sens, simplement un autre acte de colonialisme. »

Elle poursuit en précisant : « Le symbolisme n’a d’importance que s’il est accompagné d’action ; s’il est utilisé comme substitut à un changement matériel, il devient vide. Les symboles rappellent aux gens une réalité, représentent quelque chose, mais, si l’on conserve le symbole sans rien derrière, il devient une parodie de lui-même. »

Palestine : un État reconnu, un peuple en voie d’éradication

Il aura fallu près de 1 000 jours et plus de 65 000 morts pour que l’État palestinien soit reconnu par une partie influente de la communauté internationale. Ce rituel d’intégration a eu lieu au siège des Nations Unies à New York, le 23 septembre, sans qu’aucun membre de la délégation palestinienne ne soit présent – l’entrée aux États-Unis leur ayant été refusée par le gouvernement américain. Le jour suivant, 85 Palestiniens ont été tuée par l’armée israélienne à Gaza.

Alors qu’ils proclament soutenir une solution à deux États, la France et le Canada sont continuellement accusés de livrer des armes à Israël dans un contexte où l’armée perpétue ce que l’ONU décrit comme un génocide.

Daniel Douek, professeur de science politique à McGill, nous aide à élucider ce paradoxe en expliquant que la politique étrangère de ces États est complexe et motivée par plusieurs facteurs. De son point de vue, la reconnaissance de l’État palestinien est un symbole qui cherche à communiquer trois significations, par ordre d’importance : premièrement, à signaler un rejet de l’unilatéralisme belliqueux de Donald Trump (tarifs, délaissement de l’Ukraine, et bien d’autres) ; deuxièmement, à souligner à leurs constituants domestiques que leur gouvernement s’implique dans la résolution d’un conflit qui suscite beaucoup d’émotion ; et seulement troisièmement, dans l’objectif de mettre fin à une guerre sanglante et protéger la vie des civils palestiniens.

Cette analyse nous aide à nuancer les choix symboliques des acteurs internationaux vis-à-vis de la guerre à Gaza. Dépourvus de la capacité d’agir pour empêcher la prolongation de ces atrocités, ces actes symboliques marquent néanmoins le franchissement d’une étape et constituent l’accomplissement d’une condition préalable dans la quête d’une paix durable au conflit israélo-palestinien.

Le symbole et le passage à l’acte

En somme, les symboles en société ne sont pas des éléments décoratifs, mais plutôt des miroirs qui reflètent les tensions, les valeurs et les identités collectives. Dynamiques et adaptables, ils peuvent servir à signaler une conformité ou une résistance, un changement tangible de politique ou un vide sémantique. Cela peut nous paraître ironique, mais, en fin de compte, l’utilité et l’importance des symboles sont entièrement définies par les actions qui les précèdent et celles qui les suivent.