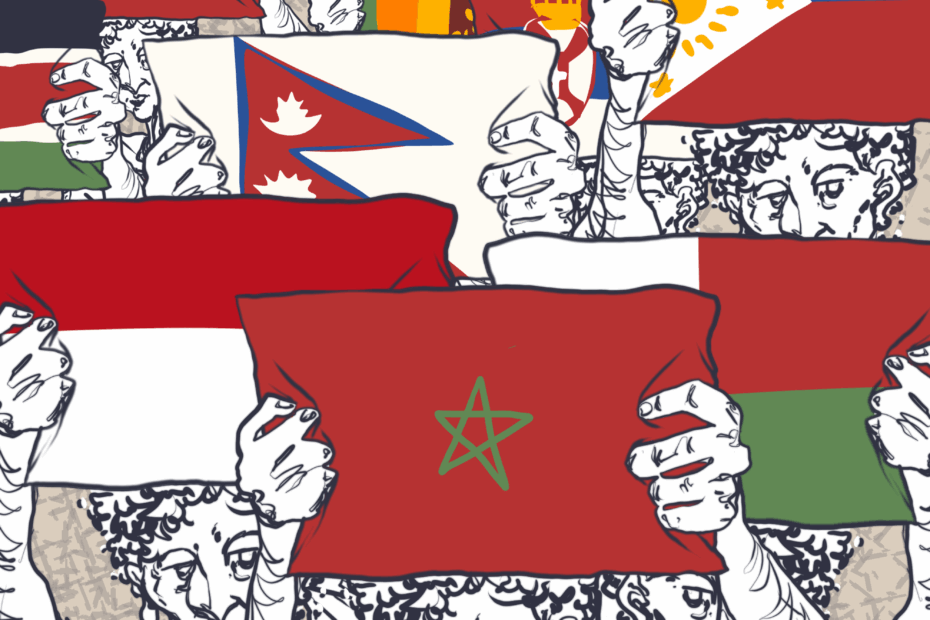

Maroc, Indonésie, Népal, Madagascar : depuis quelques mois, les mouvements menés par la jeunesse se multiplient et se répandent d’un continent à l’autre. Si chaque pays souffre de ses propres maux, le même vent semble traverser les sociétés : celui d’une génération connectée et désabusée face à la corruption, la précarité et l’immobilisme politique.

Un vent de révolte

Le premier soulèvement notable se déroule au Sri Lanka, en 2022. Le pays, frappé par une crise économique sans précédent, est paralysé : pénuries de carburant, flambée des prix, chômage massif. « Les prix sont fous, il n’y a pas d’emplois, et la plupart des jeunes n’ont plus confiance dans le gouvernement (tdlr) », raconte un étudiant sri-lankais au Délit. Face à l’effondrement du tourisme et à la corruption persistante, les jeunes décident de se faire entendre. « Nous voulons juste une chance de vivre une vie meilleure », poursuit-il, évoquant une génération qui ne croit plus aux promesses des élites.

En Indonésie, la contestation reprend en 2024 autour de scandales de corruption et de privilèges accordés aux députés. Les jeunes, particulièrement actifs en ligne, dénoncent un système politique jugé déconnecté et inéquitable.

Puis vient le Népal. En septembre 2025, des étudiants et jeunes manifestants dénoncent la corruption, le chômage et l’interdiction soudaine de plusieurs plateformes en ligne. Dans un élan de colère général, le Parlement est incendié et le premier ministre contraint de démissionner. Les images font le tour du monde, et ce moment devient un symbole, un point de bascule sur lequel les populations marginalisées peuvent s’appuyer en guise d’espoir.

Le souffle atteint ensuite Madagascar, où des élections contestées, la misère persistante et l’effondrement des services publics alimentent un profond sentiment d’injustice. Les jeunes réclament un État capable d’assurer l’accès à l’eau, l’électricité et la dignité. Visé par la colère citoyenne, le gouvernement est dissous.

Au Maroc, la mobilisation s’organise autour du mouvement « GenZ 212 », né sur les réseaux sociaux. Les étudiants et jeunes travailleurs y dénoncent le coût de la vie, la corruption et l’absence de perspectives professionnelles.

À McGill, des voix qui résonnent du monde entier

Pour mieux comprendre cette effervescence, Le Délit s’est entretenu avec plusieurs étudiants de l’Université McGill originaires de ces pays. Tous décrivent, à leur manière, une colère partagée et une lassitude envers le système en place.

« La génération Z hurle son désarroi, défie les gouvernements, brave les violentes répressions pour faire entendre son message de détresse »

Pour Nan, étudiant indonésien, « la situation actuelle en Indonésie devait finir par arriver ». Il dénonce une corruption généralisée et des institutions « minées depuis longtemps par le détournement des fonds publics ». Les récentes subventions accordées aux parlementaires ont, selon lui, dépassé les limites : « Cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. » Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle déterminant : « Ils ont permis aux jeunes partageant les mêmes idées de se retrouver, de s’organiser et de planifier des grèves et des manifestations. » Ce qui pousse la jeunesse à agir ? « La peur de voir se répéter les erreurs du passé – les guerres civiles, la corruption – et le manque de confiance envers le gouvernement actuel. Beaucoup de jeunes préfèrent agir eux-mêmes plutôt que d’attendre un changement d’en haut », explique Nan.

Selon Tao, étudiant malgache, « ce n’est pas un soulèvement soudain : ce sentiment d’injustice a toujours existé ». Les élections contestées de 2023 et la répression militaire qui a suivi avaient déjà exacerbé les tensions. « Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde : entre 75 et 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans le sud, des gens meurent littéralement de faim ». Il décrit des services publics à bout de souffle : « Les salles de cours des universités sont délabrées, les coupures d’électricité constantes. Le gouvernement ne croit pas en sa jeunesse et ne lui offre aucune perspective. » Les soulèvements au Népal ont, selon lui, servi d’exemple : « Ils ont été porteurs d’un message d’espoir, diffusé jusqu’à Madagascar grâce aux réseaux sociaux. » Tao plaide en faveur d’une rupture du modèle politique actuel, hérité de l’époque coloniale, pour un système plus enraciné dans la réalité du pays. « Nous avons hérité d’un système centralisé et rigide, explique-t-il. Ce qu’il nous faut, c’est une structure décentralisée, adaptée à nos spécificités et inspirée de nos traditions ».

Pour Alya, étudiante marocaine, les revendications de la jeunesse transcendent largement le cadre national : « Même si l’attention se porte sur le Maroc, la lutte dépasse les frontières. » Elle rappelle que les demandes de sa génération sont universelles : « La santé et l’éducation ne sont pas des faveurs qu’un État accorde à son peuple, ce sont des droits fondamentaux qui doivent être garantis à tous. »

Une génération debout

La génération Z hurle son désarroi, défie les gouvernements, brave les violentes répressions pour faire entendre son message de détresse. Les âmes ayant péri durant ces manifestations, en quête de justice, d’égalité et de dignité, seront commémorées comme des héros de la résistance. Au fil des dernières années, des millions de jeunes ont marché dans les rues aux quatre coins du monde, portant un message d’espérance, s’adressant implicitement à toutes les communautés marginalisées souffrant des heurts du colonialisme, du despotisme ou du népotisme. Malgré les in- nombrables différences structurelles entre ces révoltes, les manifestants interpellent les gouvernements : la jeunesse doit être maîtresse de son destin et doit avoir le droit de rêver de jours meilleurs.