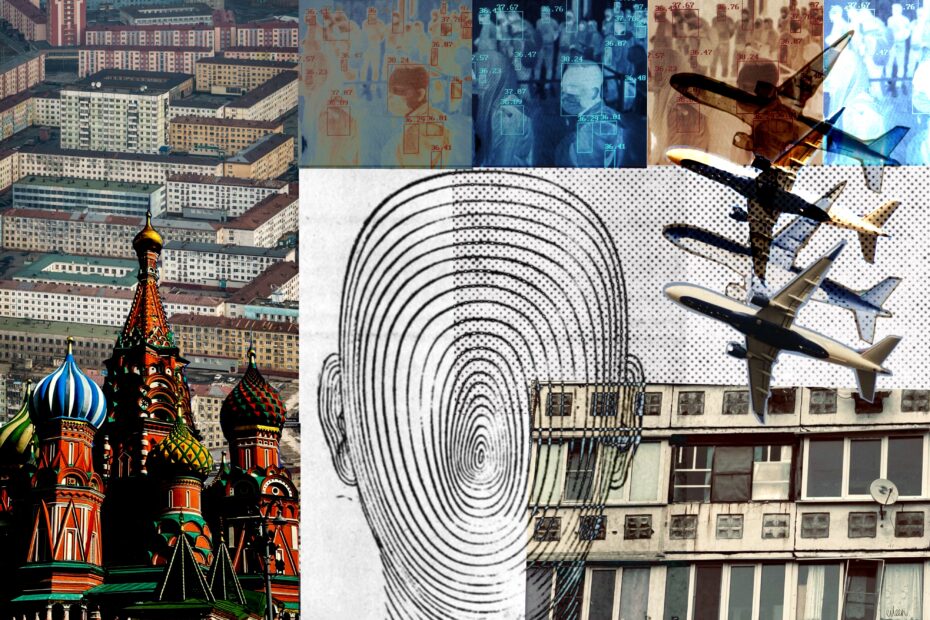

Depuis le début de ce mois de septembre, la Russie a multiplié ses manœuvres de déstabilisation envers l’Europe. Le 1er septembre, l’avion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été la cible d’un brouillage GPS alors qu’elle se rendait en Bulgarie. Les soupçons se sont alors tournés vers la Russie. Le 10 septembre, une vingtaine de drones russes ont survolé la Pologne, obligeant les forces polonaises et l’OTAN à les abattre, une première au-dessus du territoire de l’Alliance. Puis, le 19 septembre, trois avions de chasse russes MiG-31 sont entrés illégalement dans l’espace aérien estonien pendant une dizaine de minutes. Enfin, des infrastructures clés du Danemark, comme des aéroports et des bases militaires, ont été récemment survolées par des drones d’origine inconnue. Les soupçons se tournent une fois de plus vers la Russie, alors que Copenhague s’apprête à accueillir un sommet européen les 1er et 2 octobre.

Pour répondre aux nombreuses interrogations que soulèvent ces incidents, Le Délit s’est entretenu avec deux spécialistes : Julian Spencer-Churchill, professeur associé de science politique à Concordia, et Juliet Johnson, professeure de science politique à McGill. Leurs diagnostics convergent : ces récentes incursions visent à sonder la cohésion de l’OTAN. Johnson évoque des « provocations destinées à vérifier si l’OTAN est encore signifiante (tdlr) » et si ses membres « feront réellement front » avec une réponse collective.

Les prises de décision au Kremlin

Le professeur Spencer-Churchill estime que « Poutine n’est pas à l’origine de certaines de ces opérations. La décision se serait prise à des niveaux intermédiaires de l’appareil militaire russe ». Selon lui, l’objectif est de mesurer la réaction alliée, en particulier dans la zone des pays baltes, tout en permettant à Moscou de projeter sa puissance en jouant sur l’ambiguïté de la ligne rouge.

Pourquoi persister dans une voie qui a déjà coûté cher au Kremlin ? La professeure Johnson attribue ces gestes à une évaluation erronée persistante depuis 2022 : « L’invasion a revitalisé l’Union européenne, étendu l’OTAN (Finlande, Suède), isolé et appauvri la Russie, et retourné l’opinion ukrainienne. » Elle explique ces erreurs de jugement par un système de décision fermé, centré sur un petit noyau de dirigeants où la logique néo-impériale prime.

La sécurité européenne

Selon le rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), tous les pays européens ont augmenté leurs dépenses militaires en 2024. Johnson voit dans cette tendance une réaction à la menace russe couplée à l’incertitude de la protection des intérêts européens par les États-Unis. Spencer Churchill explique quant à lui que cette remilitarisation « reste avant tout capacitaire » (production, entretien, réserves) et « politique ». En somme, il ne faut pas s’attendre à un bond immédiat du nombre de chars et d’avions opérationnels dans l’arsenal européen.

Pour Johnson, la militarisation européenne ne dégradera pas la situation vis-à-vis de Moscou : « Ce n’est pas une Russie se sentant menacée, mais un gouvernement agressif et néo-impérial. Si l’on cède, il pousse, si l’on tient ferme, il s’ajuste. » Spencer Churchill insiste sur l’intention russe de « tester les failles de l’OTAN » et « la résilience des pays en première ligne ».

Volte-face américaine

En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, Donald Trump a annoncé être en faveur de la destruction d’avions russes en cas de nouvelles violations de l’espace aérien. Cet énième revirement brouille toute lisibilité stratégique ; le professeur Spencer Churchill y voit une logique électoraliste : surprendre, contredire les attentes, montrer que nul n’est en mesure de commanditer ou de prédire la politique étrangère américaine – cela plaît à une partie de son électorat.

L’Europe, à l’aube d’un conflit armé avec la Russie ?

Interrogés sur le risque d’un affrontement armé direct avec Moscou d’ici cinq à dix ans, les deux spécialistes restent prudents. Pour Spencer Churchill, le scénario est possible, avec tout de même plusieurs interrogations : intensité des combats, recours éventuel au nucléaire, volonté des jeunes soldats russes de continuer à se battre. Johnson juge l’option « stratégiquement aberrante, mais non impossible ». Si la guerre n’est pas inévitable, la paix, elle, n’est plus garantie. Et c’est peut-être là le plus grand défi posé à l’Europe.