Le mardi 9 septembre, dans une ambiance des plus tendues, l’Assemblée nationale française a voté la chute du gouvernement de François Bayrou. À 19h, ce dernier avait sollicité un vote de confiance sur la question du budget national, qui a été rejeté par une majorité écrasante – 194 députés pour, et 364 contre. La nomination du nouveau premier ministre Sébastien Lecornu a été annoncée dès le lendemain, dans un contexte d’inquiétude grandissante sur le sort de la politique française. Au sein d’une Assemblée nationale divisée en trois depuis un an, les gouvernements successifs n’arrivent pas à légiférer de manière stable. Afin de mieux comprendre les mécanismes ayant mené à cette crise, le Délit s’est entretenu avec Julien Robin, doctorant en science politique à l’Université de Montréal.

Élections législatives de 2022

En juin 2022 ont eu lieu les élections législatives françaises, au cours desquelles les citoyens élisent les députés qui forment l’Assemblée nationale. À cette occasion, Emmanuel Macron perd la majorité absolue qu’il détenait depuis 2017 ; une situation qui, selon Julien Robin, se préparait dès son premier mandat. Celui-ci avait été marqué par « une série de crises successives – mouvement des gilets jaunes, pandémie de la COVID-19, guerre en Ukraine – à laquelle s’étaient ajoutées des crises internes, comme l’affaire Benalla ». Robin souligne également la montée d’une tripolarisation de la vie politique française, processus qui a favorisé l’élection d’un nombre inédit de députés d’extrême droite lors de ces législatives. Privé de majorité, le gouvernement s’est retrouvé fortement fragilisé, mais tente malgré tout de gouverner, notamment par l’usage record de l’article 49.3* de la Constitution. Mais, comme le note Robin, « on a eu la mauvaise méthode pour former un gouvernement » : au lieu de construire un compromis sur des bases partagées entre les partis, l’exécutif a choisi de se focaliser sur la désignation des premiers ministres, qui se sont succédé rapidement. Dans un régime parlementaire affaibli, la logique voudrait d’abord que l’on négocie un socle d’accord politique, avant de désigner un chef de gouvernement capable d’incarner ce consensus. Macron a fait l’inverse : il a nommé des premiers ministres en espérant que l’Assemblée suivrait, une stratégie qui s’est révélée inefficace selon Robin.

Dissolution de l’Assemblée nationale en 2024

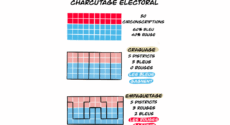

En juin 2024, après la victoire du Rassemblement national – parti d’extrême droite – aux élections européennes, Emmanuel Macron décide de dissoudre l’Assemblée nationale, entraînant de nouvelles élections législatives. Il cite « la montée des nationalistes et des démagogues », qu’il considère comme « un danger pour notre nation ». Robin rappelle que la dissolution est avant tout « un outil pour résoudre une crise » ; or, au moment où Macron dissout l’Assemblée en 2024, il n’y avait pas réellement de crise politique en France. Selon lui, le gouvernement de Gabriel Attal aurait tout à fait pu poursuivre sur sa lancée sans l’action « absurde » du président. « Au lieu de régler une crise, Macron en a créé une nouvelle », explique-t-il. En effet, la nouvelle configuration parlementaire, dominée par une opposition renforcée entre un bloc d’extrême droite en pleine ascension (143 députés), une gauche rassemblée autour du Nouveau Front populaire (182 députés) et une majorité présidentielle affaiblie (168 députés), rend désormais toute gouvernance stable extrêmement difficile.

Chute du gouvernement Bayrou

Le 9 septembre, François Bayrou, premier ministre depuis décembre 2024, demande la confiance de l’Assemblée nationale sur la question du budget prévisionnel de 2026. Il explique dans son discours que le déficit budgétaire de la France est si catastrophique qu’il faut agir au plus vite. Sa décision de déclencher le vote de confiance – qu’il finira par perdre – surprend de nombreux observateurs. Pour Julien Robin, la démarche de Bayrou est maladroite : « il voulait poser la question de confiance et discuter [du budget] après ; ce n’est pas la bonne manière de négocier. Normalement, on discute d’abord, puis on conclut par un vote. » Il ajoute que Bayrou avait conscience que le vote ne lui serait pas favorable. « C’était peut-être la meilleure, ou la “moins pire,” sortie possible : poser la question de confiance dès maintenant plutôt que risquer une censure en décembre », explique-t-il.

Nomination du nouveau premier ministre Lecornu

Le mercredi 10 septembre, Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu comme nouveau premier ministre. Lecornu est issu du camp macroniste ; ce choix s’inscrit donc « dans la continuité des choix de Macron, qui souhaite conserver la gouvernance dans le bloc central ». Cette décision a été fortement critiquée par Jean-Luc Mélenchon, à la tête de la France Insoumise, qui reproche au président de ne pas avoir tenu compte de la composition de l’Assemblée nationale, où la gauche est la première force politique. Robin estime pourtant qu’on « peut comprendre son choix, parce que le groupe central serait plus à même de former un gouvernement – notamment au niveau du budget ». La prochaine étape sera de savoir si Lecornu cherchera à engager des négociations avec les autres forces politiques. L’enjeu essentiel, selon Robin, reste sa capacité à construire des compromis afin de faire adopter le budget de l’année prochaine. À défaut, s’il se contente de présenter un projet sans concertation – à l’image de ce qu’avait fait Bayrou – il s’expose à une censure dès le mois de décembre.

*L’article 49.3 permet au premier ministre de faire adopter un projet de loi sans vote par l’Assemblée nationale.