On distingue souvent les inégalités sociales et la crise environnementale comme deux problèmes séparés sans considérer leur intime connexion. Quand on pense au racisme, on pense aux discriminations qui ont lieu dans la vie de tous les jours, comme dans le milieu du travail, avec les obstacles qu’il pose dans l’obtention d’un emploi ou de salaires équitables. On pense aussi aux expressions du racisme qui prennent la forme d’insultes lancées dans la rue : les exemples ne manquent pas. Toutefois, le racisme s’exprime également sous la forme de discriminations environnementales. Elle est une forme d’injustice environnementale dont le statut reste faible dans la législation. Le Délit s’est entretenu avec Sabaa Khan, une avocate spécialisée dans le droit international de l’environnement, qui a récemment participé à la publication du livre La nature de l’injustice à l’initiative de la Fondation David Suzuki, dont elle est également la directrice générale pour la branche Québec-Atlantique.

Qu’est-ce que la justice environnementale ?

« Quand on parle de la justice environnementale, on parle du traitement et de la participation équitable de toutes les personnes – indépendamment de la race, du revenu, de l’éducation, du sexe, ou de la culture – dans la création, la mise en œuvre et l’application des lois, règles, politiques, systèmes et structures qui ont un impact sur les écosystèmes dans lesquels elles vivent », nous explique Sabaa. La justice environnementale cherche à mettre en lumière les inégalités subies par certaines communautés défavorisées, racisées ou autochtones, qui sont surexposées aux impacts des changements climatiques et à la pollution des industries. Dans son rapport Pour une justice environnementale québécoise, paru en 2022, la fondation David Suzuki désigne par l’adjectif « racisée » les personnes, pouvant être nées au Canada, appartenant à un groupe racial ou à un groupe minoritaire sur le plan culturel, linguistique, social ou religieux, et ayant subi un processus de racisation, à savoir un processus politique, social et mental d’altérisation. Ce terme souligne le fait que la race est une idée socialement construite dans le but de représenter, catégoriser et exclure « l’Autre ». À Montréal, ces injustices environnementales se manifestent, par exemple, avec les îlots de chaleur qui sont concentrés dans le trois-quart des quartiers avec le plus faible statut socio-économique. Le risque sur la santé des habitants de ces quartiers défavorisés est bien plus élevé lors des vagues de chaleur en été.

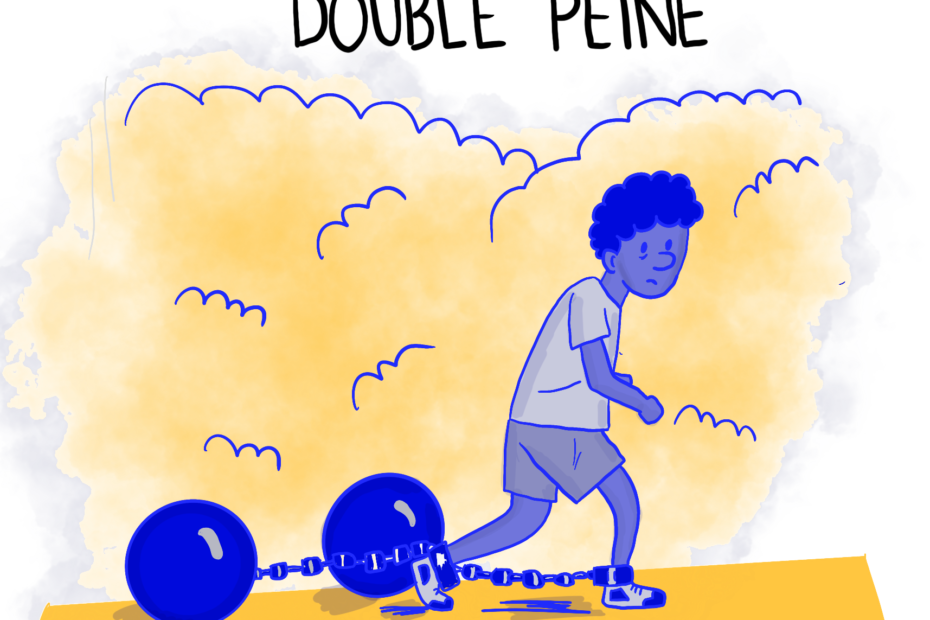

L’injustice environnementale peut prendre une grande variété de formes et le racisme environnemental est l’une d’entre elles. Sabaa le définit comme « le résultat de politiques ou de pratiques environnementales, intentionnelles ou non, qui affectent de manière disproportionnée des communautés racisées ou autochtones ». Sabaa reconnaît que le terme de racisme environnemental est assez récent, apparu dans les années 1980 aux États-Unis. Cela pourrait expliquer pourquoi on n’en entend pas encore beaucoup parler au Canada. « Souvent, quand on parle de la discrimination ou du racisme on parle de la défavorisation matérielle. Quand on parle de la pauvreté, on ne parle pas assez souvent de la défavorisation environnementale. Et ce qu’on essaie de montrer [dans La Nature de la Justice, ndlr], c’est que les populations vulnérables sont assujetties aux iniquités environnementales, qui sont assez flagrantes et généralement ignorées. » Elle nous apprend que « la sociologue Ingrid Waldron a documenté la réalité des populations noires en Nouvelle-Écosse pour démontrer qu’historiquement, c’est une population qui a toujours subi l’impact disproportionné des sites dangereux, des installations de déchets, etc. Ingrid a aussi réalisé un film sur Netflix à ce sujet, qui s’appelle There’s Something in the Water (2019) ». Dans La Nature de la Justice, l’objectif était « de mettre en lumière cette réalité qui affecte non seulement la population noire, par exemple en Nouvelle Écosse, mais aussi les populations urbaines un peu partout dans les grands centres au Canada », ajoute Sabaa.

« Souvent, quand on parle de la discrimination ou du racisme on parle de la défavorisation matérielle. Quand on parle de la pauvreté, on ne parle pas assez souvent de la défavorisation environnementale »

Sabaa Khan

Quelles formes ces discriminations prennent-elles ?

Sabaa nous fait comprendre qu’il existe plusieurs niveaux à ces injustices environnementales. Tout d’abord, on peut parler des injustices géographiques ou de distribution des risques environnementaux. « La vallée chimique de Sarnia en Ontario en est un exemple. C’est un endroit où se situent 60 usines chimiques et raffineries de pétrole. 60% des émissions provenant de ces usines sont à cinq kilomètres d’une communauté de Premières Nations. […] C’est un exemple d’une communauté qui est sur son territoire traditionnel, qui ne peut pas simplement déménager pour éviter les émissions provenant de ces usines-là. » Ce type d’injustice est également mis en évidence quand on s’intéresse aux canopées urbaines (couvert arboré urbain). Comme le précise Sabaa : « Souvent, ce sont dans les quartiers les plus affluents que l’on trouve le plus de canopées. À Rosemont, un quartier de la ville de Montréal où le revenu moyen des ménages est de 110 000$ CA, on trouve une couverture de canopée de 40%. Juste à côté, où le revenu moyen est de 32 000$ CA, on trouve une couverture de qualité de 7%. » Les populations autochtones subissent également ces discriminations environnementales. « Il y a aussi l’exemple des Inuits. Si on mesure les concentrations de polluants organiques persistants, on trouve que cette communauté est exposée de deux à 11 fois davantage aux polluants qu’on trouve dans les produits chimiques, les plastiques et les cosmétiques que la population en général. Et même si ce ne sont pas eux qui consomment ces substances-là, celles-ci migrent à cause des courants au nord, impactant directement les Inuits. Or, on ne prend pas en compte la santé de ces populations quand on commercialise ou quand on met ces substances sur le marché. »

Une autre dimension de l’injustice environnementale comprend les injustices de participation et de justice procédurale, à savoir l’accès à l’information, la participation à la prise de décision, le partage du pouvoir décisionnel, etc. À Rouyn-Noranda au Québec, la Fonderie Horne (une des principales productrices mondiales de cuivre et métaux précieux) émet de nombreux polluants atmosphériques, des quantités qui dépassent largement les normes établies par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), auxquels la population la plus défavorisée de la ville est particulièrement exposée. Sabaa précise que « des groupes citoyens demandent plus de stations d’échantillonnage pour mesurer l’arsenic dans l’air. Il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour ces groupes de recevoir des données en temps réel pour faire un suivi pour des raisons de santé. D’ailleurs, la norme québécoise n’est toujours pas alignée avec la norme de l’Organisation mondiale de la santé. »

Où en est-on dans la législation ?

On entend encore très peu parler du racisme environnemental dans les médias ou dans l’espace public. La première étape pour traiter un problème, c’est d’abord de reconnaître qu’il existe, et de l’inscrire dans le programme d’action du gouvernement. Qu’en est-il de la législation à propos de la justice environnementale ?

« L’ONU a récemment [en 2022, ndlr] adopté le droit à un environnement sain, le reconnaissant ainsi comme un droit fondamental et universel. Mais cela revient aux pays d’adopter leur propre législation à ce sujet. Au Canada, le droit à un environnement sain a été reconnu à travers une réforme de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) l’année dernière. Le fait que c’est un droit qui se trouve dans la LCPE, signifie que le gouvernement fédéral devrait être obligé de prendre en considération la justice environnementale dans toute prise de décision sur cette législation. Ainsi, la prochaine étape est de créer un cadre d’implémentation », explique Sabaa Khan. Aujourd’hui, la législation sur la justice environnementale connaît un essor timide. Un projet de loi sur la stratégie nationale relative au racisme environnemental et à la justice environnementale – la loi C‑226 – a récemment vu le jour. Adopté en mars 2023 par la Chambre des communes, le texte doit encore être approuvé par le Sénat canadien pour devenir une loi. Selon Sabaa, ce projet « pourrait changer des choses pour beaucoup de groupes et de populations, parce que cela obligerait le gouvernement à adopter une stratégie pour lutter contre les injustices et le racisme environnemental ». Selon l’avocate, il pourrait aussi pousser le gouvernement « à examiner le lien entre la race, le statut socio-économique et les dangers environnementaux, et aussi à recueillir des données sur l’emplacement de ces derniers ». Elle ajoute qu’« au Québec nous avons le droit à un environnement sain dans notre charte, et nous avons aussi la Loi sur la qualité de l’environnement. Mais en réalité, il n’y a aucune façon de mettre en œuvre ce droit-là. Il est nécessaire de bonifier le droit à un environnement sain et de faire progresser la justice environnementale au Québec et au Canada ». Sabaa suggère une première stratégie : « D’abord, il faut étudier pour mieux décrire la situation d’injustice environnementale et améliorer l’implication du public dans les processus décisionnels. »

Repenser les principes du droit environnemental

La gouvernance environnementale a longtemps été marquée par une vision très anthropocentrée de l’environnement planétaire, établissant l’Homme comme maître de la nature, capable de la contrôler à sa guise. Cette mentalité est caractéristique du colonialisme. Sabaa rappelle : « Si on remonte dans l’histoire, c’est la doctrine de la découverte qui a permis l’exploitation et le vol des territoires autochtones. Je dois avouer que la gouvernance environnementale en faisait aussi partie. Au tout début, le concept de la conservation était destiné à chasser les peuples autochtones de leurs territoires. (…) Ces racines sont toujours implantées dans notre législation et dans nos systèmes juridiques. » Sabaa oppose l’approche des systèmes occidentaux « dans laquelle la nature est un objet et est la propriété des humains » à celle des autochtones « où les humains ne dominent pas la nature, mais sont en relation avec elle. Ils sont les gardiens de la biodiversité. Si on compare ces deux approches, on voit qu’il y a un système qui est basé sur la domination et l’autre sur la relation ». Elle en conclut qu’il est urgent de « repenser les principes qui alimentent notre droit de l’environnement ». Pour cela, il est nécessaire de « décoloniser nos approches pour mettre l’humain au même niveau que la nature plutôt que de la dominer. »

« Il est urgent de ‘‘repenser les principes qui alimentent notre droit de l’environnement’’. Pour cela, il est nécessaire de ‘‘décoloniser nos approches pour mettre l’humain au même niveau que la nature plutôt que de la dominer’’ »

Sabaa Khan

Pour Sabaa, un problème supplémentaire des négociations internationales au sujet de l’environnement est l’exclusion de certains acteurs, telles que les populations autochtones qui « n’ont pas le droit de vote, n’ont pas les mêmes droits de participation que les autres acteurs (les pays, nations) même s’ils sont souverains ». C’est donc le système lui-même qui doit être repensé. D’autant plus que les inégalités environnementales ont tendance à s’aggraver avec les conséquences du réchauffement climatique. « Nous l’avons vu ici au Canada pendant les feux de forêt, c’étaient les communautés autochtones qui étaient les plus impactées. On peut ainsi constater comment ces populations-là peuvent devenir des migrants climatiques au sein de leur propre territoire. » Ces populations racisées et économiquement marginalisées sont aussi les plus dépourvues de ressources pour contrer les effets des changements climatiques, ce qui renforce leur vulnérabilité.