La Fissure

Notre appartement a toujours été petit, même à huit ans. Il a fallu qu’on en déborde. Alors on a grandi sur le balcon, ma sœur et moi. Elle, dans son regard absent et moi, dans l’absence.

Dans l’absence, les histoires se forment avec trois minces traits qui marchent sur une dalle. Elles ne sont pas grosses, les fourmis. Je les suis de près, par-dessus le mortier. Avec patience, sinon je les écrase. Mes paumes laissent des traces de sueur sur leur passage, je les efface avec mes genoux. La froideur de la pierre se frotte contre mon estomac, là où mon chandail est levé. Mais j’ai un corps qui ne tombe pas malade. L’ombre, mammifère, traverse les murs, là où on a accroché les cadres carrés et les yeux souriants. Ombre monstrueuse de petite enfant.

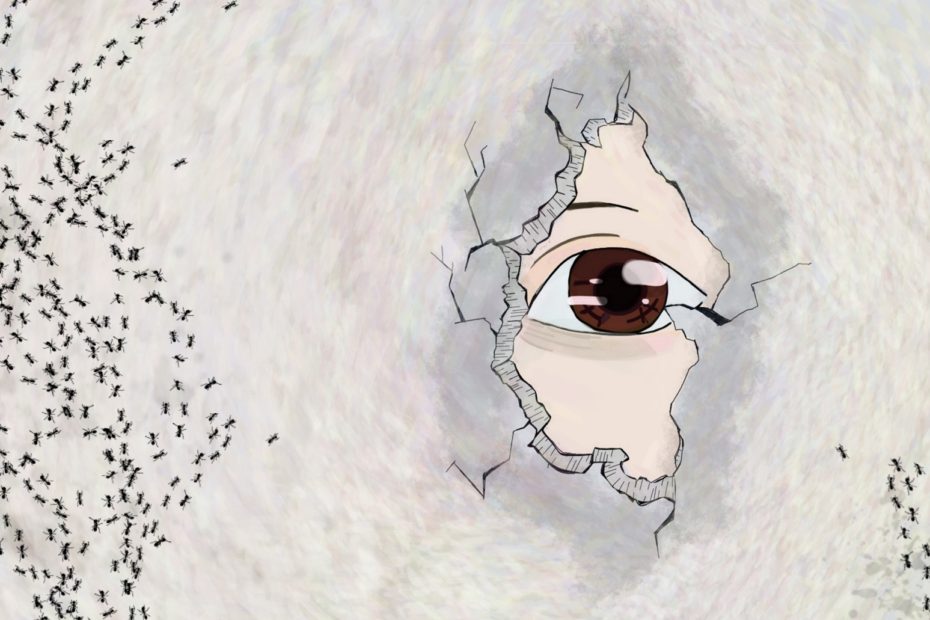

Pour trouver les histoires, il faut savoir lire entre les lignes de béton. Sous le rayon de soleil, les fourmis rouges pâlissent pour devenir jaunâtres, presque translucides. On dirait qu’elles se fondent dans la blancheur du carrelage. C’est une drôle d’idée, de disparaître dans la clarté. Je rampe avec elles, de l’entrée jusqu’au salon, du salon jusqu’au balcon. Je rampe avec elles jusqu’à la fissure. Les bêtes cherchent toujours la fissure. Elles savent qu’elle mène quelque part. Si je les observe assez longtemps, je m’imagine devenir bête moi aussi. Je me faufile à mon tour sous le sofa, derrière la plante, dans le coin de l’évier, à l’intérieur des cabinets de maman. Je n’y laisse pas une miette. Et l’ombre sur les murs s’allonge et s’étire. Je ris, j’escorte, je fais la queue. Quand je me fais bête, j’ai des camarades. De l’autre côté du balcon, il y a l’étendue de la mer et des montagnes, d’autres histoires à découvrir ; mais tout ce qu’on cherche, c’est un grain de riz et une miette. J’aime vaquer à des missions de fourmis. J’aime penser à ma petitesse. Mais quand mon front se heurte contre la pierre, je me rappelle ma grossièreté. Les fourmis disparaissent dans les murs, et on est seules de nouveau, ma sœur et moi.

Je lève enfin la tête vers son petit corps élastique, et elle me regarde, du haut de sa chaise, avec ses yeux de jouet. Je baisse mon chandail et me roule loin d’elle, loin de l’ombre jaune des rideaux. Je m’étale sur le dos, à mon bout du balcon. En haut, le ciel défile par-dessus nos ternes histoires. Il est coupé par un morceau de toit. On a toujours été au point d’intersection, entre le vide et le trait. Ma sœur s’efface, et j’ai mal au ventre. Mais les bêtes finissent toujours par survivre. Encore un peu et maman viendra.