Dix ans plus tard, retour sur un mouvement social qui a ébranlé les Antilles françaises et révélé la fracture existante entre l’État français et certains de ses départements d’Outre-mer.

Une grève de grande ampleur

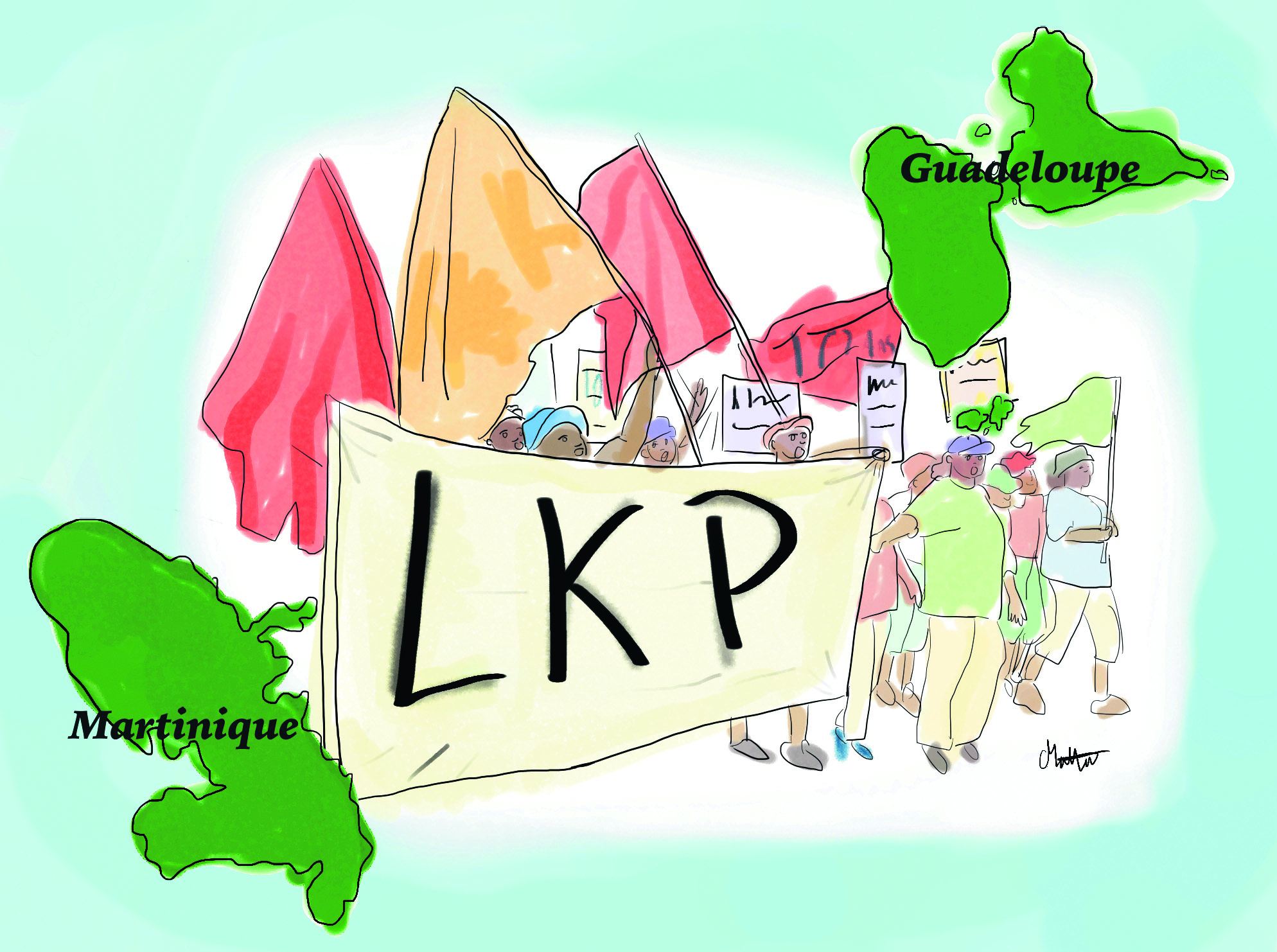

Le 20 janvier 2019, marquait le dixième anniversaire du début d’une grève faisant maintenant partie intégrante de l’histoire et de la mémoire des deux îles. Sur fond d’augmentation des prix du carburant, le mouvement social est initié en Guadeloupe par le Liyannaj Kont Pwofitasyon (« Collectif contre l’exploitation outrancière » en créole guadeloupéen), plus communément abrégé en LKP. Le mouvement se donne pour but premier de lutter contre le coût excessif de la vie en revendiquant notamment une baisse des prix du carburant et des produits alimentaires de base, ainsi qu’une revalorisation des bas salaires. La relative réactivité du gouvernement ayant dépêché son secrétaire d’État à l’Outre-Mer, Yves Jégo, sur l’archipel guadeloupéen dans les jours qui ont suivis n’a toutefois pas permis d’empêcher au mouvement de se répandre en tâche d’huile. En effet, dès le 5 février 2009, la Martinique se rallie à la cause du LKP. Les deux départements, parfois qualifiés d’« îles sœurs », font alors honneur à cette dénomination et s’organisent en front commun, cristallisant par la même occasion un mouvement d’une ampleur sans précédent que l’on surnommerait dès lors la « grève contre la vie chère ».

Durant plus d’un mois, la Martinique et la Guadeloupe sont paralysées et l’économie tourne au ralenti dans les deux départements. Les secteurs publics comme privés sont atteints par la mobilisation ; les établissements scolaires et les commerces sont quasiment tous fermés. Malgré tout, les revendications restent fortes, obligeant Martiniquais·e·s et Guadeloupéen·ne·s à s’organiser pour pallier la fermeture des commerces. Ainsi, si l’économie est inerte, l’économie souterraine et le troc vont bon train : un tel est prêt à vous dépanner dix litres de carburant si vous pouvez lui fournir cinq kilos d’igname ou quelques œufs pondus par les poules qu’il vous sait élever. Cette résilience fondée sur la culture du jardin créole, assez répandue dans les sociétés antillaises, a permis à un bon nombre d’habitant·e·s de subvenir à leurs besoins en consommant ce qu’ils engraissaient ou faisaient pousser sur leurs terrains.

En Guadeloupe, Élie Domota, porte-parole du LKP, devient la figure emblématique du mouvement et, fort du soutien d’une grande partie des antillais·e·s, mène les revendications. De nombreuses manifestations rassemblant plusieurs milliers de partisan·e·s sont organisées en Martinique comme en Guadeloupe et un slogan emblématique émerge, scandé en cœur par la foule : « La Gwadloup sé tan nou, la Gwadloup sé pa ta yo : yo péké fè sa yo vlé adan péyi an-nou » (« La Guadeloupe est à nous, la Guadeloupe n’est pas à eux : ils ne feront pas ce qu’ils veulent dans notre pays »). En Martinique, le slogan, entre temps érigé en hymne, est repris en créole martiniquais mais légèrement modifié, devenant : « Matinik sé tan nou, Matinik sé pa ta yo, an bann pwofitè volè, nou key fouté yo déwò » (« La Martinique est à nous, la Martinique n’est pas à eux, une bande de profiteurs et voleurs, nous allons les foutre dehors »). Eux ? Les profiteurs-voleurs ? La population locale fait référence à une catégorie sociale bien précise, les békés (ou blancs créoles), descendant·e·s des colons européens et représentant moins de 1% de la population martiniquaise mais concentrant entre leurs mains l’essentiel de l’activité économique de l’île. C’est donc eux·elles qui sont accusés de gonfler les prix de l’île, les coûts du transport ne suffisant pas à expliquer la cherté des produits alimentaires de base.

Au cours des manifestations, les esprits ont parfois tendance à s’échauffer et le gouvernement n’hésite pas à mobiliser ses Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), ce qui rajoute de l’huile sur le feu dans un climat social déjà très tendu. À plusieurs reprises, des rencontres sont organisées entre les syndicalistes et les représentant·e·s de l’État français présents sur place, mais les négociations peinent à aboutir. Finalement, le 5 mars 2009, après plus d’un mois et demi de mobilisation, un accord est trouvé entre les syndicalistes guadeloupéen·ne·s et le préfet de la région, mettant fin à la mobilisation sur l’île. En Martinique, il faudra attendre le 14 mars pour parvenir à une résolution du conflit et mettre un point final à la grève contre la vie chère.

Un bilan quasi nul

Dix années plus tard, l’on serait porté à croire que ce mouvement d’une ampleur sans précédent aurait eu des conséquences durables et perceptibles dans les foyers antillais. N’en déplaise aux plus optimistes de nos lecteurs, aucune amélioration majeure ne semble avoir été observée. En effet, la principale mesure établie à la suite de la grève contre la vie chère a été l’instauration des « prix BcBa », un rabais de 20% sur les prix d’une large gamme de produits de première nécessité. Toutefois, la mesure n’a duré que quelques années et s’est vue remplacée en 2013 par un « Bouclier Qualité Prix ». Ce dernier, mal connu et touchant une gamme moins large de produits n’a cependant pas permis d’améliorer substantivement le pouvoir d’achat des ménages antillais. De façon générale, les produits alimentaires restent beaucoup plus chers en Martinique et en Guadeloupe, les données les plus récentes montrant un écart de plus de 30% avec les prix hexagonaux, bien plus que l’on ne pourrait expliquer par de simples coûts additionnels de transport.

Sur les réseaux sociaux, la diffusion encore d’actualité de photos comparant les écarts exorbitants de prix entre les Antilles et la France métropolitaine montre bien que la population est toujours consciente du problème, même s’il semble que l’indignation effervescente de 2009 ait lentement laissé place à une résignation dégoûtée. Nombre d’antillais·e·s ont aujourd’hui l’impression de n’être que des citoyens français de seconde zone, infantilisés par un gouvernement qui semble ne considérer leurs revendications que comme de simples caprices desquels il peut aisément se débarrasser par des mesures friables, sans véritable réorganisation structurelle. Par ailleurs, le clivage ethno-économique révélé par le mouvement de février 2009 est aujourd’hui encore bien perceptible, les békés possédant en 2018 plus de 80% des commerces de distribution alimentaire de plus de 400 m² en Martinique, sans parler de leur mainmise sur les industries sucrière et bananière, principaux secteurs d’exportation de l’île.

Nombre d’antillais·e·s ont aujourd’hui l’impression de n’être que des citoyens français de seconde zone

Et le rôle de l’État français ?

S’il y a bien une chose que la grève contre la vie chère aura révélé, c’est l’abîme béant qui se creuse entre la France et ses départements d’outre-mer, ou tout du moins ceux du bassin caribéen. Les difficultés de communication, le temps mis à trouver un accord de sortie de conflit (plus d’un mois) et la réponse agressive de l’État français qui n’a trouvé qu’à riposter à grands coups de CRS pour contenir les manifestations, sont autant de signes de cette fracture. Au sein même des sociétés antillaises, les divergences d’intérêts entre différents groupes sociaux établis au cours d’une longue et douloureuse histoire coloniale n’arrangent pas les choses et amplifient la cacophonie qui caractérise aujourd’hui les rapports entre la France métropolitaine et certains de ses départements d’Outre-mer. Ces dernières années, l’affaire du chlordécone a également pu montrer à quel point les liens sont endommagés entre les Antilles françaises et l’Hexagone qui, sur ce sujet épineux, fait la sourde oreille et refuse de s’attaquer de front à une crise sanitaire scientifiquement avérée.

En bref, la tension propre à ces rapports outre-Atlantique est révélatrice du mal qu’a l’État français à surmonter de vieux schémas relationnels coloniaux. Cela pousse à questionner la véritable valeur du statut de « département d’outre-mer » offert à ces territoires par la loi de départementalisation de 1946. Au-delà d’un simple camouflage nominal, la France devra sûrement fournir de plus amples efforts si elle souhaite véritablement se réconcilier avec ses anciennes colonies, au risque de voir perdre ces territoires qui ne semblent plus trop croire en l’espoir de leur intégration à un idéal national, et où le germe de l’indépendantisme est déjà bien implanté.