À mille lieues d’écrire, à mille lieues de m’exprimer encore, je me trouvais hier. Pourtant, depuis quelques heures, les mots de certains de mes confrères s’entrecroisent et bruissent dans mes pensées de plus en plus fort, cacophonie silencieuse qui donne subitement lieu à ma main portant la plume et rédigeant ce nouvel article pendant mon cours d’environnement.

Ces affirmations ont toutes deux réveillé en moi le besoin de rappeler que l’écologie a, tout d’abord, un récit colonial très fort et que deuxièmement, ce récit explique, en partie, la haute teneur politique de la question écologique

Une erreur de conception

On pourrait croire que l’écologie et l’environnement sont au centre des préoccupations de tous·tes les étudiant·e·s de l’Université au regard de l’implication de chacun·e lors d’événements comme la marche pour le climat ou dans des initiatives prises par McGill (bien qu’encore à développer) en matière de recyclage et de respect de cette fameuse « nature », mot encore d’abord largement débattu du fait de sa vacuité. Pourtant, dans les cours d’environnement, de développement international et de science politique surgissent dans les remarques de l’assemblée étudiante des conceptions étranges et critiquables du développement durable et des luttes environnementales. J’entendais il y a une semaine ces phrases : « Les pays africains polluent aussi en faisant leur extraction de ressources et de minerais »,

et « Je trouve que c’est beau de voir que l’écologie peut faire oublier le politique », car « ce n’est pas une affaire de politique, mais de survie ».

L’idée d’une transgression des luttes politiques par le besoin d’assurer la survie n’est pas étrangère aux discours que l’on entend à la télévision ou dans de nombreux médias. Pourtant, je crois que l’écologie est aussi profondément politique. Au-delà des implications de la deuxième remarque énoncée plus haut, il est facile de souligner l’extrême fragilité conceptuelle de la première : de quelle pollution parle-t-on ? Dans quelle propension ? Comparée à quoi ? Et il est tout aussi rapide de rappeler que ce n’est pas une affaire de « pointage de doigts » de l’un à l’autre.

Toutefois, ces affirmations ont toutes deux réveillé en moi le besoin de rappeler que l’écologie a, tout d’abord, un récit colonial très fort et que, deuxièmement, ce récit explique, en partie, la haute teneur politique de la question écologique ou environnementale.

De quelle pollution parle-t-on ? Dans quelle propension ? Comparée à quoi ?

Le capitalisme : un récit colonial

La crise écologique à laquelle fait face le monde est souvent attribuée à l’idée d’extraction de ressources qu’enfante le modèle capitaliste. Si l’on s’intéresse de près à l’Afrique dans ce cas-là, les liens entre colonialisme et destruction de la Terre se resserrent déjà. Le colonialisme s’est, en effet, fortement appuyé sur la doctrine d’extraction des richesses du sol et d’exploitation de l’homme (traite négrière) et, en conséquence, a mené à l’appauvrissement des pays africains ainsi qu’à leur dérégulation comme le prouve l’affaire tristement célèbre du cuivre en Zambie. Cette surextraction, selon Noah Diffenbaugh, mène les pays riches à s’enrichir davantage alors que les pays pauvres s’appauvrissent tout autant. De plus, il serait rapide d’identifier les principaux investisseurs du cobalt, zinc, cuivre et autres minerais en Afrique pour alors souligner le fort lien colonial et la direction prise par les profits de ces marchés hautement polluants et pointés du doigt par les activistes. Sans surprise, on retrouve des puissances coloniales comme la France ou le Royaume-Uni.

D’autres exemples illuminent les fondations coloniales de l’urgence écologique. Pensons par exemple aux conquêtes de l’Amérique qui ont décimé des espèces et les ont remplacées par d’autres d’Europe, aux colons qui ont décimé les dodos de l’île Maurice en important des rats, ou encore, plus récemment, au chlordécone responsable d’une crise sanitaire aux Antilles et dont les ordonnateurs sont directement liés aux esclavagistes d’un temps. Autant d’exemples devraient peut-être permettre à chacun·e de remettre en perspective le rôle et l’influence de la colonisation (la mine Potosí des colons espagnols détruisant les structures sociales amérindiennes), du racisme (Cancer Alley qui a, intentionnellement, touché les populations afro-américaines) et des schémas de domination (la France et l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie menant à la domination des Kanaks) qui sont sous-jacents à la question de l’environnement.

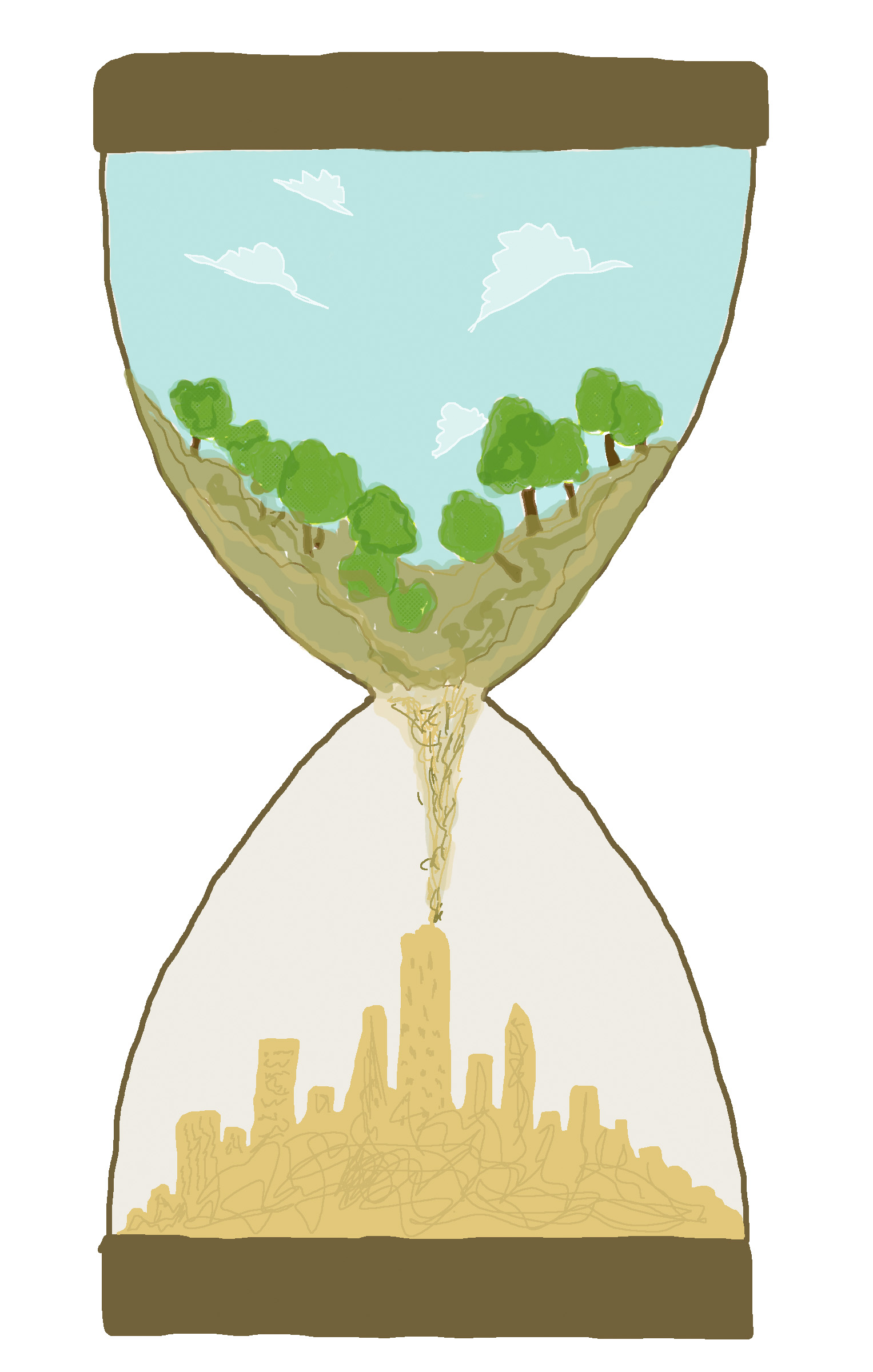

Si je donne autant d’exemples, c’est pour justement rappeler qu’aucun grand concept à défendre, comme l’écologie, n’est vide d’attaches historiques et de legs coloniaux. Repenser la colonialité de l’environnement – expression d’un néologisme que je crois nécessaire – c’est pouvoir accorder un meilleur respect des droits humains, développer une compréhension de l’Histoire et des analyses engageant l’entièreté du monde et évincer une vision « blanche » ou « occidentale » de l’environnement niant l’existence de dynamiques d’emprises et de luttes de pouvoirs.

Diversifier nos compréhensions

La crise écologique n’est pas un thème apolitique. Croire le contraire serait uniformiser les responsabilités des pays. Mais, rappelons-le, celles-ci sont différées et le développement actuel des différentes nations est à relativiser. Lorsque les pays européens et occidentaux qui ont connu leur âge industriel veulent imposer, aujourd’hui, un développement durable et vert aux pays africains, il faudrait leur rappeler le colonialisme qui a coupé la tête à l’indépendance, à la construction d’une myriade de pays tentant aujourd’hui de se construire, mais se trouvant à la merci d’un néocolonialisme les replaçant de nouveau sous domination.

Aucun grand concept à défendre, comme l’écologie, n’est vide d’attaches historiques et de legs coloniaux

C’est peut-être cela qui me gêne le plus dans le discours de certaines associations sur le campus et dans le monde : établir un monde plus « écologique » est aussi une question de politique, car cela implique de construire une société qui grandit avec cette éducation aux enjeux coloniaux, de concevoir un pouvoir économique diversifié et respectueux de la planète et surtout, de prendre des responsabilités apparentes. L’argument n’est pas là pour invalider l’urgence ou mener à l’immobilité, mais sert plutôt à reconnaître la complexité de cette problématique et à mieux en saisir les traits, les formes, pour mieux en imaginer les solutions.

Si certain·e·s continuent à s’opposer à la nature politique de cette crise, après que nous ayons montré l’importance de la colonialité et de l’adoption d’une approche politique dans nos luttes environnementales, il faudra alors leur rappeler la suppression de la jeune militante ougandaise Vanessa Nakata d’une photographie prise aux côtés de Greta Thunberg au sommet de Davos. Nakata déclare : « Je n’ai pas pleuré parce que cela était triste, pas uniquement parce que c’était raciste, mais aussi en pensée aux peuples africains. Cela montre comment nous sommes estimé·e·s ».