Depuis la rentrée scolaire 2018, tous·tes les élèves québécois·e·s, sans exception, doivent suivre des cours « d’éducation à la sexualité », et ce, des cycles préscolaires jusqu’à la fin du secondaire. Cette mesure a été mise en place sous le gouvernement Couillard, en plein mouvement #moiaussi. Dans la mesure où l’on comprend de plus en plus l’importance du rôle de l’éducation sexuelle dans le développement personnel de l’individu, ainsi que dans ses relations avec les autres, il est normal de se demander : où est-ce qu’on en est, ici, au Québec ?

Sur papier

Sur le site du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, l’on trouve des documents officiels listant les sujets à aborder en matière d’éducation sexuelle, pour chaque classe des cycles préscolaire, primaire et secondaire. Toutes les écoles et commissions scolaires sont maintenant officiellement contraintes de former leurs élèves en suivant ces lignes directrices. Sur papier, l’éducation à la sexualité commence dès un très jeune âge, vers 4–5 ans, où l’on commence déjà à sensibiliser l’enfant aux sujets du corps, de la grossesse et de ses étapes, de l’expression de ses sentiments. Pendant l’école primaire, les élèves seront peu à peu éduqué·e·s sur ce qui touche à la nature de leurs relations interpersonnelles, aux stéréotypes sexuels, à leur propre croissance sexuelle et à la puberté, aux agressions sexuelles. Ces mêmes thèmes seront approfondis au cours des classes de secondaire. Sous cette réforme, l’objectif est de sensibiliser tous·tes les élèves, sans exception, mais pas sous forme de « cours » en tant que tels. L’éducation doit plutôt se faire par le biais « d’activités insérées dans le parcours de l’enfant », comme l’expliquait l’ancien premier ministre, dans le cadre d’un entretien exclusif avec La Presse canadienne en 2017. Concrètement, l’intention était alors de transmettre ces connaissances sans pour autant en créer une matière séparée des autres, en les insérant de manière « naturelle » dans des cours déjà existants. Aujourd’hui, sous le gouvernement Legault, qui a lui aussi insisté sur le caractère obligatoire de ces apprentissages, cinq à quinze heures par année doivent être consacrées à cette éducation.

Le programme est divisé en plusieurs « thèmes » qui s’ajoutent au fur et à mesure de la croissance de l’enfant : « grossesse et naissance », « vie affective et amoureuse », « identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales », « croissance sexuelle et image corporelle », puis, plus tard, « agir sexuel », « ITSS et grossesse », etc. Un curriculum qui, à première vue, semble construit et soucieux des nombreuses dimensions de l’éducation sexuelle pour une variété d’âges. Toutefois, les documents listant les sujets obligatoires à aborder en classe s’arrêtent au secondaire ; impossible de trouver des standards clairs sur ce qui devra continuer à être transmis plus tard.

À la lecture de ces documents, plusieurs questions se posent : comment ces recommandations sont-elles réellement mises en pratique ? La transmission de tous ces concepts est-elle faite de manière uniforme à travers le Québec ?

Les réponses à ces questions restent extrêmement floues. S’adressant au Devoir en août 2019, Julie Robillard, porte-parole de la Coalition pour l’éducation à la sexualité et co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, expliquait que « les échos parvenus de différentes écoles ces derniers mois font plutôt état d’un programme offert de façon hautement inégale, et selon le bon vouloir des professeurs ». Celle-ci co-signait notamment une lettre ouverte publiée dans Le Devoir en septembre dernier, intitulée « Pour une éducation à la sexualité positive, inclusive et anti-oppressive », dans laquelle est souligné le fait que le gouvernement « attribue moins de 5$ par élève par année à l’éducation à la sexualité. Les formations au personnel à qui incombent ces responsabilités sont limitées. La libération du personnel pour le temps d’appropriation de ces nouvelles connaissances, la planification et la coordination des activités sont insuffisantes ». Cette lettre, signée par un grand nombre d’enseignant·e·s, de chercheur·euse·s et d’organismes, est un signe clair que la mise en place de ce nouveau programme, malgré son apparence reluisante et sa longue liste d’objectifs se voulant inclusifs, comporte encore d’importantes lacunes aux yeux de beaucoup.

Les échos font plutôt état d’un programme offert de façon hautement inégale, et selon le bon vouloir des professeurs

Un contrôle insuffisant

Les cinq à quinze heures imposées par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, faites pour être placées dans des cours préexistants et pouvant être éparpillées à la guise de l’enseignant·e, sont en réalité plus ou moins exploitées de la manière qu’il·elle le veut. Ainsi, les sujets abordés par celui·celle-ci dépendent beaucoup de son aise à parler de certaines choses plutôt que d’autres. Deux chercheuses, Sara Mathieu-Chartier et Katie V. Newby, ont étudié plusieurs programmes d’éducation sexuelle établis dans d’autres pays dont un créé au Royaume-Uni, nommé « Fièvre du printemps », qui s’appuie sur la méthode néerlandaise d’éducation sexuelle visant à démarrer tôt les discussions sur l’intimité et la sexualité avec les enfants, de façon positive et ouverte. Dans leur étude, les chercheuses révèlent que les enseignant·e·s, souvent peu habitué·e·s à aborder des sujets plus « chauds » — comme la masturbation ou les relations sexuelles en elles-mêmes —, décident parfois simplement de ne pas les mentionner, même s’il·elle·s y sont formellement contraint·e·s. Devant une classe remplie d’étudiant·e·s souvent eux·elles-mêmes mal à l’aise et manquant de maturité pour facilement s’engager dans ces conversations, il a été démontré que l’aide d’une tierce personne, comme un·e travailleur·euse social·e ou un·e infirmier·ère est nécessaire pour garantir la bonne transmission de la matière et pour aider à gérer les discussions. Au Québec, cette présence n’est pas requise.

Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, livrait au Devoir en août 2018, juste avant la mise en place du nouveau programme, que « [les enseignants seuls] portent sur leurs épaules l’obligation de livrer la matière ». En parlant de la nécessité d’avoir une tierce personne experte présente pendant les heures d’éducation sexuelle, celle-ci affirmait : « Ce sont des sujets qui ont une charge émotionnelle importante. On ne sait pas ce que vivent nos élèves, il faut pouvoir les aider s’ils vivent de la détresse. » Des professeur·e·s lui auraient confié ne pas toujours se sentir capables de répondre aux questions les plus difficiles des élèves. En mai 2019, Scalabrini déclare à la Presse canadienne : « Ça ne passe pas ». Trop de responsabilité sur les enseignant·e·s, trop peu de consultation et de préparation. Même si, sur papier, il est possible de les faire remplacer par des acteur·rice·s externes pour faciliter l’apprentissage, les écoles n’ont souvent pas les moyens de le faire.

Seul·e·s face à leurs élèves, les enseignant·e·s, en plus de ne pas être doté·e·s de la formation nécessaire pour aborder les sujets les plus sensibles, semblent avoir la possibilité d’utiliser le ton qu’il·elle·s désirent dans les conversations sur le sexe. Et cela peut se traduire par une lourde insistance sur les potentielles conséquences négatives des rapports sexuels plutôt que sur leurs bienfaits, une restriction des discussions aux rapports hétérosexuels ou encore à une négligence des dialogues nuancés sur le consentement. Des tendances qui ont été fortement observées par le passé.

Une éducation plus inclusive

Ces tendances, Leigh, étudiante en sciences infirmières à McGill et coordonnatrice de ShagShop, la boutique en ligne de bien-être sexuel de McGill, les a observées lorsqu’iel était chargée de participer à des ateliers d’éducation sexuelle dans des écoles québécoises. Celle-ci a été bénévole pour l’association À deux mains, un organisme montréalais ayant pour mission de « promouvoir le bien-être physique et mental des jeunes » et de procurer un environnement de soutien aux jeunes marginalisé·e·s avec une approche « préventive, inclusive, non-critique et holistique ». Dans le cadre de l’un de leurs projets, le Projet Sens, où des équipes se déplacent dans des foyers, des centres communautaires, des cégeps ou des universités afin de donner des ateliers qui visent un développement sexuel sain chez les jeunes, Leigh dit s’être fait « une idée assez claire du genre d’éducation sexuelle — ou d’un manque de celle-ci — que les élèves reçoivent ». C’était il y a cinq ans, donc avant la réforme du programme d’éducation sexuelle. Toutefois, son expérience donne une représentation de ce qui est généralement mis de l’avant par les professeur·e·s lors de ces conversations : « Tout était surtout concentré autour des rapports hétérosexuels, de la grossesse et du transfert de maladies sexuellement transmissibles. Il n’y avait pas de conversations, du moins de mon expérience, sur les raisons pour lesquelles le sexe est, ou peut être bénéfique, sur comment naviguer le consentement, ou naviguer les rapports queers, par exemple. »

Une éducation sexuelle plus inclusive et positive, c’est ce que demandent tous·tes ceux·celles qui sont encore critiques à l’égard du système d’éducation sexuelle québécois. Dans la lettre ouverte publiée dans Le Devoir mentionnée plus haut, les cosignataires demandent une éducation « inclusive, parce qu’elle se déroule encore sans nécessairement tenir compte de la multiplicité des manières dont on peut s’identifier, dont on peut vivre son orientation romantique/sexuelle, dont on peut choisir (ou pas) d’entrer en relation affective et/ou sexuelle avec autrui. Anti-oppressive parce qu’elle devrait être l’occasion d’accompagner les jeunes dans leurs questionnements, même (et surtout) quand ceux-ci les apportent à regarder de façon critique les normes dominantes ».

Et les faits prouvent les résultats positifs de ce genre d’efforts. Plusieurs études, dont une publiée en mai 2017 dans le Journal of Youth and Adolescence, se basant sur le modèle néerlandais, démontre très clairement les effets tangibles sur l’environnement scolaire d’une éducation sexuelle qui inclut les sujets de diversité sexuelle et les perspectives LGBTQ+ dans son curriculum. Elle mène à une diminution des agressions verbales chez les jeunes et à une augmentation des interventions de témoins. Ainsi, en plus de valider et de rassurer les élèves quant à leurs questionnements et leur identité, elle peut réellement améliorer la sécurité de ceux·celles-ci en milieux scolaires. Ce genre d’amélioration est plus que nécessaire au Québec, où 66% des personnes LGBTQ+ sont victimes d’agressions ou d’insultes homophobes, selon un rapport du gouvernement québécois, et où 95% des élèves trans disent ne pas se sentir en sécurité en classe, selon un article du Devoir.

[L’éducation sexuelle doit être] anti-oppressive parce qu’elle doit être l’occasion d’accompagner les jeunes dans leurs questionnements, même (et surtout) quand ceux-ci les apportent à regarder de façon critique les normes dominantes

Combler les manques

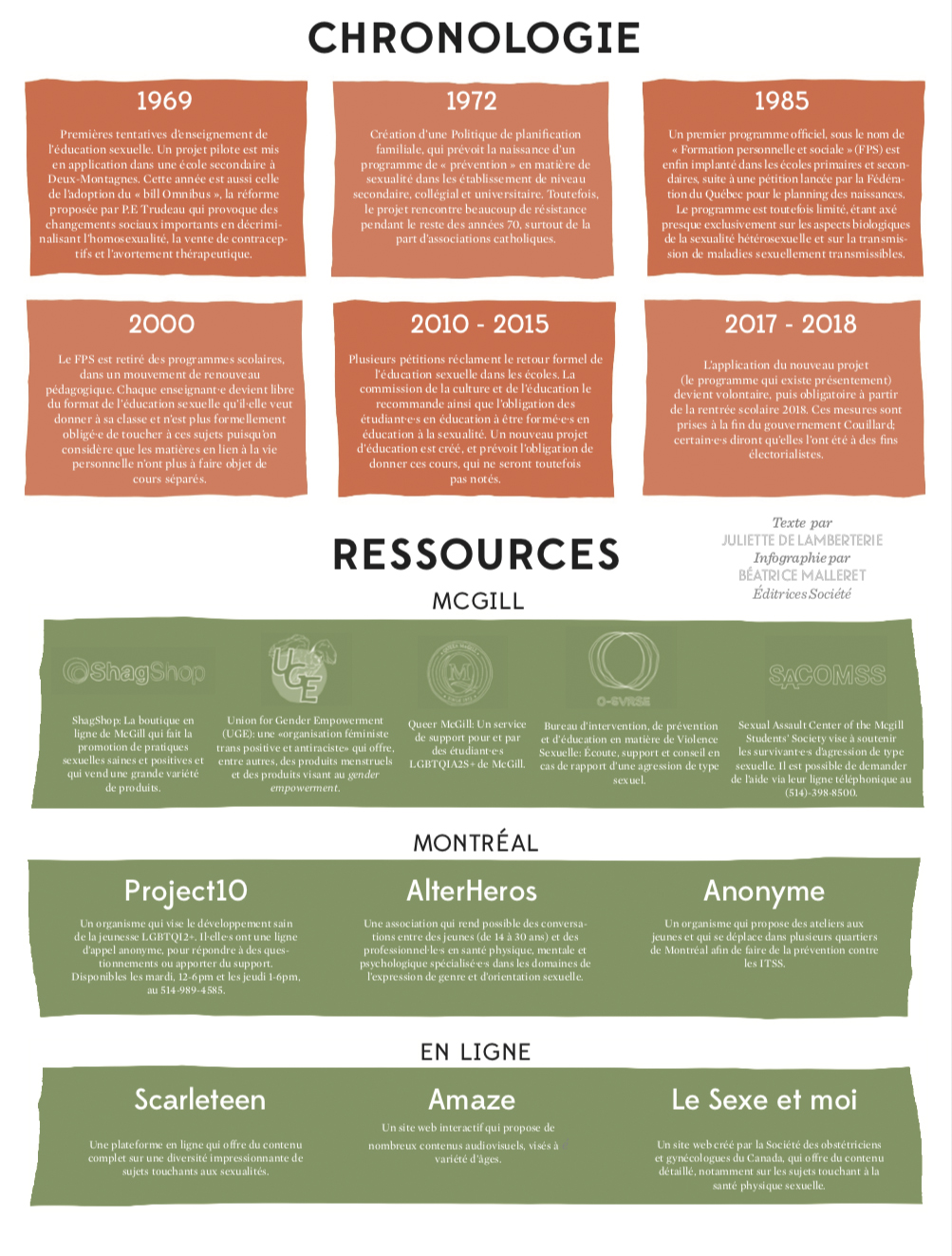

Ainsi, ce sont des associations telles qu’À deux mains qui tentent de combler les lacunes en termes d’éducation sexuelle, que celles-ci soient dues à un curriculum incomplet ou à des problèmes structurels dans la mise en place du programme. (Pour une liste plus complète de ressources disponibles, voir p. 20)

Mais Leigh rappelle aussi qu’il existe une multitude de façons d’éduquer et de sensibiliser les gens en vue d’une meilleure santé sexuelle. Même si l’équipe du ShagShop tente d’être proactive en termes d’éducation sexuelle, en essayant par exemple d’être présente physiquement via des ateliers ou des stands afin d’avoir de vraies conversations avec les étudiant·e·s, ce n’est pas son objectif premier. « Nous sommes avant tout une boutique. […] Après, d’une perspective éducative et pédagogique, il y a plusieurs façons d’apprendre ; il y a les curriculums officiels qui déterminent ce que l’on t’enseigne vraiment en classe, mais il y a aussi de l’éducation informelle, et c’est plutôt dans cette catégorie que nous nous plaçons. Ce que je fais par exemple, quand il faut que j’écrive la description d’un certain produit en ligne, c’est de toujours utiliser un langage neutre, de ne pas assigner d’actes sexuels spécifique aux jouets que l’on vend… Et c’est, à mon sens, une sorte d’éducation informelle puisqu’on tente de montrer, à travers une description, qu’une chose peut être utilisée d’une multitude de façons ».

Iel ajoute à la fin : « L’université est un lieu intéressant, parce qu’une grande partie de ses étudiant·e·s sont sexuellement actif·ve·s mais n’ont pas forcément accès à des formes d’éducation sexuelle dans le contexte universitaire. […] Alors que le sexe fait partie de l’expérience universitaire, culturellement. » Iel explique aussi le succès des initiatives comme ShagShop par le fait qu’elles soient animées par des étudiant·e·s. « C’est parfois plus difficile d’en apprendre sur ces sujets lorsque cela vient de gens qu’on perçoit comme réellement “adultes”, et qui sont à un stade de vie complètement différent ». Il semble aussi logique qu’une majorité d’étudiant·e·s, rendu·e·s à l’université, ne se tournent plus vers des membres du personnel pour parler de sexe, s’il·elle·s ont l’impression de n’avoir pas suffisamment appris d’eux·elles à l’école, lorsqu’il·elle·s ont commencé à s’intéresser à ces questions.