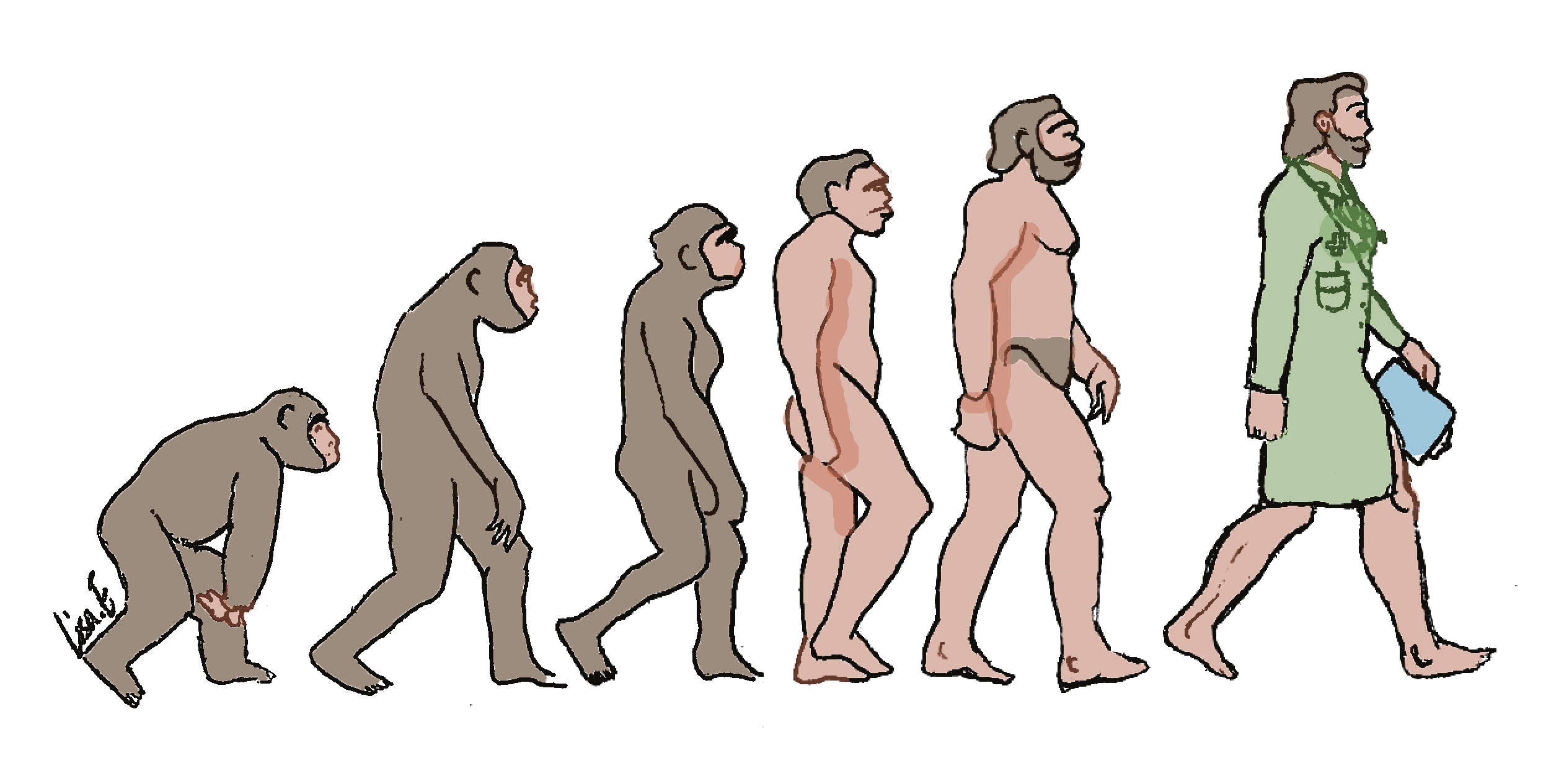

Dans le serment d’Hippocrate, que prêtent tous les médecins lorsqu’ils entrent officiellement dans la profession en Occident, on peut lire : « Dans toute maison où je serai appelé, je n’entrerai que pour le bien des malades. » Profession prestigieuse, la médecine est aujourd’hui définie comme « science et art du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines » par l’Office québécois de la langue française. Chaque définition offre une conception différente du rôle de médecin. De l’homme au service des Hommes au scientifique combattant la maladie, du soigneur antique au guérisseur moderne ; comment le métier de médecin a‑t-il évolué pour en arriver à ce qu’il représente aujourd’hui ?

Les textes des médecins d’Égypte ancienne, des Hébreux ou de Chine n’ayant pas été conservés, on attribue traditionnellement les débuts de la profession à la Grèce du siècle de Périclès (5e av. J.-C.). À McGill, dans le cours de « La santé et le guérisseur dans l’Histoire occidentale » (« Health and the Healer in Western History ») on apprend que c’est d’abord à Athènes qu’il aurait été possible pour des médecins de vivre des revenus de cette pratique qui, ainsi, se professionnalisait. Le serment d’Hippocrate, auquel on attribue encore aujourd’hui une grande importance morale, aurait été rédigé à peu près à cette époque. Graham Shipley, dans l’ouvrage The Greek World (Le Monde grec), affirme que la médecine, encore plus que les autres sciences, était étroitement liée au contexte politique et culturel et rappelle toutefois la vocation humaniste liée à la profession, peut-être un peu amplifiée dans le célèbre serment. Il a d’ailleurs été sérieusement remis en cause par certains historiens comme David Wooton dans Bad Medecine (Mauvaise Médecine).

Un métier de statut

Il semble que le point charnière de la médecine se situe dans la relation entre les patients et les médecins. Le métier ne se dissocie pas d’une forme certaine de prestige, qui, aux yeux de certains, est fortement problématique. Marc Zaffran, romancier et essayiste mieux connu sous le nom de Martin Winckler, qui a été médecin de famille et en santé des femmes en France de 1983 à 2008, a accordé une entrevue au Devoir le 14 octobre dernier dans laquelle il déclare : « C’est une profession de statut, une élite autoproclamée ! ». Le problème que soulève l’auteur de l’essai Le patient et le médecin paru en septembre aux Presses de l’Université de Montréal est la contamination de la relation de soin par une mise en place d’un rapport de force. Selon Marc Zaffran, l’un des problèmes se situe dans le fait que « se poser en sauveur, c’est se présenter, sinon comme tout-puissant, du moins comme plus puissant que le commun des mortels », écrit-il au chapitre intitulé « Du pouvoir médical » de son essai. Profession de prestige, la médecine a ses revers que les patients subissent parfois. Cependant, on ne peut réduire la vocation humaniste de la médecine aux problèmes de rapports de force. Certaines complexités sont liées aux changements du rôle des médecins au gré des circonstances de leur pratique.

Soins ou science de la guérison ?

En entrevue avec Le Délit, Michel Duval, l’un des membres fondateurs de l’équipe de soins palliatifs pédiatriques du CHU Sainte-Justine, explique la différence entre soigner et guérir, et l’évolution de ces principes au cours des dernières décennies. Comprenons ici soigner comme apaiser le patient et guérir comme délivrer le patient en faisant cesser sa maladie. Il affirme, « on guérit une maladie, on soigne un patient, c’est une distinction primordiale dans l’exercice de la profession. Pendant longtemps, la médecine ne permettait que très peu de guérisons ; elle a commencé à être véritablement efficace au milieu du 20e siècle, avec l’arrivée de la vaccination et des antibiotiques. À partir de ce moment, les maladies ont commencé à être massivement guéries et la médecine a adopté une approche plus scientifique, s’écartant du soin. La génération de médecins qui a étudié dans les années 1980 apprenait le métier de technicien de la guérison plutôt que celui de soignant. C’est à ce moment que le SIDA fait son apparition et entraîne une prise de conscience de l’impuissance de la médecine. C’est un moment charnière pour la remise en question de la médecine comme science de la guérison ».

Se développent alors les soins palliatifs (des traitements qui n’agissent pas directement sur la maladie, mais qui visent à soulager le patient). Ainsi, après avoir pu se transformer en guérisseurs grâce aux progrès scientifiques du siècle dernier, les médecins se retournent depuis peu vers leur rôle de soigneur. Du côté anglo-saxon, le pionnier des soins palliatifs, Balfour M. Mount, avait déjà entrepris, dès 1970, au Centre universitaire de santé McGill, une étude faisant un état des lieux de la fin de vie. Cette branche de la médecine est, selon le docteur Duval, le réinvestissement des soins qu’il manque au « technicien de la guérison ». La pratique des soins palliatifs porte des intentions beaucoup plus humbles que celles prêtées aux anciens sauveurs tout-puissants.

Au 21e siècle, les médecins se confrontent aux limites de la guérison garantie. Des patients atteints de maladies incurables séjournent pendant longtemps dans les hôpitaux. Certains d’entre eux sont des personnes âgées auxquelles il faut prodiguer des soins sans espoir de guérir une maladie, d’autres sont de jeunes gens qui ne pourront pas s’en sortir ou bien dont la maladie très grave sera transformée en une maladie simplement grave. Le docteur Duval donne l’exemple d’«une leucémie mortelle qui, après une greffe de moelle, laisse au patient une maladie immunitaire sévère. » Certaines maladies ne se guérissent que partiellement et mettent en évidence l’importance de ne pas oublier de prendre soin des malades.

Concilier éthique et progrès scientifique

À Montréal, l’enseignement évolue et se tourne aussi vers le soin. En 2007, le Docteur Balfour M. Mount crée le programme « Whole Person Care » (« Traitement de toute la personne ») à McGill, proposant l’enseignement d’une discipline tournée vers l’empathie, la compassion et les objectifs d’une médecine de la personne et non plus uniquement des maladies.

À l’Université de Montréal, un programme de partenariat de soins et de services entre les intervenants et avec le patient existe depuis 2008. Le guide d’implantation du programme indique qu’«il ne s’agit plus uniquement de prescrire, ni même d’informer ou de tenir compte des besoins du patient. Il s’agit [plutôt] de l’impliquer dans son processus de soins, de l’accompagner dans le développement de ses propres compétences et connaissances afin qu’il puisse prendre des décisions éclairées relativement à son traitement et à ses soins et d’augmenter progressivement sa capacité d’autodétermination ».

La dichotomie entre les scientifiques qui guérissent et les humanistes qui soignent ne semble pas être l’essence immuable de la médecine. Pour preuve, les nouveaux programmes mis en place sont autant de tentatives pour faire cohabiter les deux approches dans un même mouvement de progression vers une médecine plus à l’écoute des patients. Cela malgré les progrès scientifiques qui tendent, dans certains cas, à dépersonnaliser les rapports humains.