En son temps, Icare occupait les esprits des citoyens de la Grèce antique, leur rappelant les dangers de l’hybris, c’est-à-dire la volonté d’atteindre le hiéros, autrement dit, le sacré, l’interdit, le divin. J’insiste sur la classification de mythe, « récit qui se veut explicatif et surtout fondateur d’une pratique sociale », selon sa page Wikipédia, et, donc, sur sa valeur allégorique à l’origine des pragmatas d’Aristote (le philosophe qualifiait de pragmatas tout ce qui touchait aux « affaires humaines », ndlr). Pour simplifier et comme je suis positif, Icare se serait symboliquement sacrifié pour laisser place aux sentiments d’humilité et de respect.

Le mythe de l’homo economicus moderne incarne le même état d’esprit. L’homo economicus ne reflète pas une réalité tangible, mais bien un mirage qui se doit de nous faire réfléchir sur nos habitudes, ou plutôt, selon une notion philosophique pertinente élaborée par le sociologue Pierre Bourdieu, notre habitus. Explications.

Un mythe et son système

Au-delà de l’affluence de débats sur l’avenir du capitalisme et des conflits idéologiques brûlants qui en ravivent les flammes, cet article vise plutôt à structurer une discussion autour d’une question à la fois simple et brusque : sommes-nous des agents économiques à part entière, des homines economici ?

Depuis longtemps, les théoriciens de l’économie néoclassique nous affirment que oui, l’homme est destiné à entrer en compétition, à échanger via un marché de préférence, vaste et libre, ainsi qu’à consommer sans entrave. Certains économistes expliquent que notre bonheur individuel, et donc par agrégation, collectif, en dépendrait même principalement.

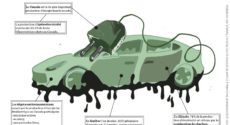

L’homo economicus qui habiterait chacun d’entre nous serait un être individualiste, immoral et orienté vers la recherche du profit, cherchant à satisfaire sa soif de biens matériels et à en jouir sans limite1.Il aurait vu le jour durant la seconde moitié du XXe siècle, lorsqu’«à un capitalisme « industriel », fondé sur une coopération implicite entre le travail et le capital, s’est substitué un capitalisme « financier », s’affranchissant des règles de l’« économie sociale de marché », prévalant après guerre », selon l’analyse de Daniel Cohen2 . De cette sorte, la logique capitaliste aurait entraîné une nouvelle conception de l’être humain, tourné vers l’accumulation de capital, désormais considérée comme un mode de vie, une fin en soi. La déréglementation de la finance internationale et la privatisation des services publics, doublées d’un consumérisme sans précédent dans la plupart des pays occidentaux, ne nous auraient, certes, pas aidé à y échapper.

Pour comprendre l’avènement du mythe de l’homo economicus, il me semble important de parler brièvement du mécanisme qui le régit, communément appelé « le monde de l’entreprise ». Autrefois vecteur d’intégration sociale, celui-ci aurait (légèrement) perdu de sa splendeur. Dans un article paru dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, Frédéric Lordon (directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France et chercheur au Centre de sociologie européenne (CSE)) explique que le marché du travail est lui-même confronté à un mythe destructeur : celui affirmant que les entreprises créent l’emploi (ne signifiant pas pour autant que les entreprises ne créent pas d’emploi). Effectivement, celles-ci « ne font que convertir en emplois les demandes de biens et de services qui leur sont adressées, ou qu’elles anticipent3. »

Cette prise d’otages par les détenteurs de capitaux aurait ainsi favorisé la perception d’un monde singulièrement préoccupé par les aspects économiques de la vie en société. Loin de se forger son identité propre en connaissance de causes, l’homo economicus serait à la fois l’otage et le bienfaiteur de ses malfaiteurs.

Changement de cap en Occident

En alternative au modèle de l’homo economicus, la littérature économique moderne suggère la prévalence d’un mode de fonctionnement chez les humains proche de celui d’un être doté de réciprocité conditionnelle : l’«homo reciprocans ». Ce dernier, contrairement à l’homo economicus, ne serait pas motivé par le seul profit mais par l’amélioration de son bien-être et de son environnement. Dans son analyse de l’homo economicus, l’économiste américain Herbert Gintis explique que nous ne somme pas des agents économiques rationnels et que l’affaiblissement de notre coopération, et, plus largement, de notre compassion viserait à lutter contre les « profiteurs » du système, les free riders (soit un « passager clandestin » qui bénéficierait de ressources, services et autres biens sociaux sans participer à leur coût). Effectivement, la seule méthode pour les contributeurs motivés par le bien-être social de faire face au phénomène de free riding serait de ne pas contribuer eux-mêmes…4 Un engrenage graissé par l’huile de coude de notre homo reciprocans se mettrait en place et favoriserait la création imaginaire d’un homo economicus, pourtant marginal mais malheureusement toujours aussi amoral.

Dans la même lignée d’arguments, il est également possible de noter les conclusions des travaux de l’économiste française Maya Beauvallet qui souligne, dans Les Stratégies absurdes, la différenciation entre la « valeur du travail » (financière) et la « valeur travail » (affective) grâce à l’exemple d’une crèche en Israël. Le directeur de l’établissement, voulant lutter contre les retards constants des parents à la sortie de l’école, décide d’instaurer une taxe (dix dollars par heure de retard). Néanmoins, à la grande surprise du directeur, les parents en retard étaient trois fois plus nombreux le lendemain. L’explication est simple : avant la taxe, les parents étaient à l’heure au nom d’un impératif moral. Or, suite à la taxe, l’échelle de valeurs est bouleversée et à ces derniers de se dire que la somme de dix dollars équivaut au prix d’une baby-sitter… Il est donc tout à fait absurde de penser que tout « travail », dans le sens large du terme, fourni par chacun d’entre nous suit une logique économique stricto sensu. Proposer à une mère une rémunération pour chaque heure consacrée à l’éducation de ses enfants n’a pas de sens, sans ajouter qu’elle vous enverra sûrement paître. La « valeur du travail » et la « valeur travail » sont donc deux notions incompatibles et, d’ailleurs, tout à fait subjectives, qu’il ne faut pas mélanger. Reste donc à savoir laquelle renforcer dans les psychologies contemporaines…

Force est de constater, notamment au travers des nombreuses études citées ci-dessus, un véritable fantasme de la nature humaine lorsque l’on parle d’homos economicus. Pour reprendre la notion sociologique d’Emile Durkheim, le modèle économique actuel capitaliste et individualiste favoriserait plutôt un état d’ « anomie » générale (absence de règle, de structure, d’organisation, de norme donc, qui régissent les comportements individuels au sein d’une société en transition), propice à l’émergence du mythe de l’homo economicus. L’homme n’est donc probablement pas plus indivualiste qu’avant, mais simplement poussé à l’être par les contraintes socio-économiques ambiantes. L’homo economicus n’existerait donc pas. Son mythe, cependant, serait bien réel, comme celui d’Icare que nous observons aujourd’hui avec bienveillance. J’espère simplement que nos descendants verront l’homo economicus comme un symbole qui, lui aussi, courrait à sa perte en voulant s’approcher de l’astre divin.

1 Lire André Comte-Sponville et son interprétation de l’homme capitaliste. Ce dernier ne serait ni moral ni immoral, mais motivé par une toute autre logique : le calcul économique. Il serait donc amoral.

2 Cohen, Daniel. Homo Economicus, Prophète (égaré) des Temps Nouveaux. Paris (France): Albin Michel, 2012 (p. 43).

3 Lordon, Frédéric. “Les entreprises ne créent pas l’emploi”, dans Le Monde diplomatique (mars 2014): 3.

4 Gintis, H. “Beyond Homo economicus : evidence from experimental economics”, dans Ecological Economics 35 (2000): 311–322.